Das Opus „complicate your life“ von Winfried W. Weber zählt wohl zu den wenigen Versuchen, der Flut von Vereinfachungsratgebern etwas entgegenzusetzen. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Warum soll man denn kostbare Lebenszeit für sinnlose Tätigkeiten aufwenden, wenn sie nicht ins Zentrum der eigenen Interessen passen. Beim Kaffeetrinken ist mir das Innenleben des Vollautomaten völlig egal. Kommt es zu einer Leistungsverweigerung des Apparates, reicht meine handwerkliche Grobmotorik sowieso nicht aus, um der Maschine wieder Leben einzuhauchen.

Hier ist Reparaturservice gefragt und nicht die Notwendigkeit, im zweiten Bildungsweg noch Kompetenzen als Mechatroniker zu erwerben. Mutiere ich unter diesen Voraussetzungen zum Sklaven einer nicht beherrschbaren Technik. Mitnichten. Ich kann mit der Roten Karte reagieren und den Hersteller wechseln, der wartungsfreundliche, leicht bedienbare und robuste Geräte anbietet. So ist es im Idealfall. In der Regel geht es beim Wechselspiel von Mensch und Gerät um einen Wettstreit, bei dem nie eindeutig gesagt werden kann, wer eigentlich wem dient. Nicht nur Versagensängste und die tägliche Plage im Umgang mit Geräten werden als schmerzliche Erfahrung der Moderne empfunden. Der Benutzer ist zudem einem Generalverdacht der Hersteller ausgesetzt. Er ist ein potentieller Störenfried. Diese Botschaft vermittelt schon die Bedienungsanleitung und spätere Disputationen beim Umtausch der Ware.

Der Benutzer verendet in einer „Zirkulation von Schuldzuweisungen und Unterstellungen“, wie es Jasmin Meerhof in ihrem Buch „Read me! Eine Kultur- und Mediengeschichte der Bedienungsanleitung“ ausdrückt.

Schuldig ist nicht das Gerät, sondern der dümmliche und idiotische Kunde. Die Über- und Unterordnung zwischen Gerät und Benutzer werden über zahlreiche Ge- und Verbote, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zur Garantie zementiert. Das Ganze ist eine Demonstration der Macht und das Scheitern am Gerät soll uns in die Rolle der Demut pressen. Glücksmomente, oder Flow, wie es der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi bezeichnet, entstehen in dieser Konstellation nicht. Alle Bewegungsabläufe werden im Flowzustand in harmonischer Einheit durch Körper und Geist mühelos erledigt. Ob Kommunikationsdienste, Endgeräte, Software oder Serviceprovider: Die Auswahl ist unüberschaubar, die Bedienung unübersichtlich, kompliziert und verlangt nach dem seitenlangen Studium einer kryptischen Anleitung mit einer deutsch-chinesischen semantischen Melange.

Hier liegt das grundsätzliche Problem: die Unterscheidung zwischen Experte und Laie. Man wechselt ständig seine Rolle (eine spannende Frage, die ich mit Klaus Kusanowsky in einem Hangout-Interview wesentlich ausgreifender und philosophischer diskutieren werde).

https://twitter.com/kusanowsky/status/348473512832417792

„Es wäre lächerlich, jemandem, der einen Computer programmieren kann, irgendwelche Bildchen anzubieten. Der macht das mit seinen kurzen Programmbefehlen eleganter, schneller, effektiver und wahrscheinlich auch lustvoller. Während wir aber gleichzeitig in fast allen anderen Lebenssituationen Laien sind, also jeder Mensch ist fast immer Laie, nur in seinem eigenen Berufsfeld eben nicht. Und deshalb, denke ich, müsste etwas erreichbar sein in der Gestaltung der Schnittstelle oder bei der Rhetorik der Technik“, fordert der Medienphilosoph Norbert Bolz.

Man müsse deshalb den gleichen Gegenstand mit einer unterschiedlichen logischen Tiefe behandeln. Eine Lösung sind Menüs, die eine normale Ansicht und eine Expertenansicht haben, auf die man bei Bedarf umschalten kann. So sind nur die Funktionen aufgelistet, die man auch wirklich sehen will. Generell gilt: Die Benutzeroberfläche muss klar gestaltet sein – und sie soll schön sein, damit sie Appetit auf die Anwendung macht.

„Ein intelligentes Nutzer-Interface gibt auf jeden Fall das Gefühl, man sei Herr der Technik, auch wenn man vielleicht in Wahrheit letztlich doch der Sklave der Maschine bleibt. Aber dieses Gefühl, ich bin der Souverän im Umgang mit meinen Technologien, ist unverzichtbar dafür, dass man Lust bekommt, sich auf die Möglichkeiten der Technik überhaupt einzulassen. Und meines Erachtens ist Lust der Königsweg zur Nutzung der modernen Technologien, was man übrigens an unseren eigenen Kindern am besten studieren kann“, meint Bolz.

Die Technologie werde immer komplexer – das dürfe nicht auf dem Rücken der Kunden abgeladen werden, fordert Aastra-Deutschlandchef Jürgen Signer:

„Die einfache Bedienbarkeit der Systeme, die wir anbieten, ist das wichtigste Kaufkriterium unserer Geschäftskunden. Das gilt vor allem für die Installation und für die Benutzeroberfläche. Was sich unter der Haube abspielt, ist die Sache unserer Entwickler und darf den Anwender nicht belasten“, sagt Signer.

Man braucht deshalb Menschen, die sich in unterschiedlichen Welten bewegen können.

„Der Philosoph Ludwig Wittgenstein sagte: ‚Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.‘ Darin kommt all das zum Ausdruck, worum es eigentlich geht. Ingenieure leben in einer anderen Welt als Verkäufer und Konsumenten. Und jeder spricht seine eigene Sprache. Hier könnte ein neues Berufsbild entstehen für Fachleute, die diese verschiedenen Welten vereinen“, resümiert die freiberuflich beratende Ingenieurin Anett Dylla.

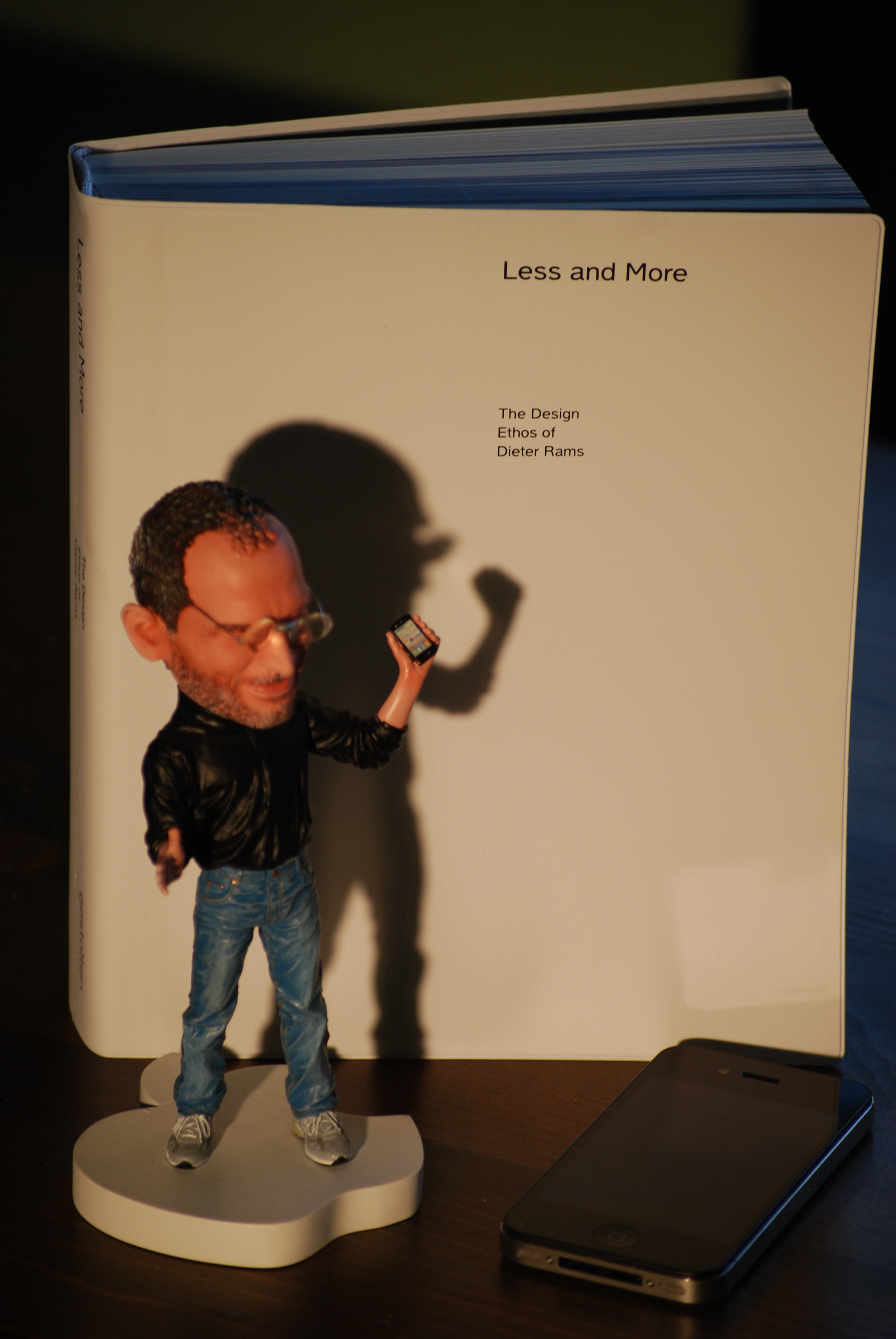

Ingenieure müssten lernen, dass Design heute etwas anderes ist als bloße Verpackung und dass UserInterfaceDesign weit über Verpackungskünste oder Ornamentik oder Aufhübschung hinausgeht, so Bolz. Das müsse eine gemeinsame Operation sein, nämlich den Punkt zu gestalten oder die Fläche zu gestalten, wo Menschen auf Technik treffen, die prinzipiell nicht mehr durchschaubar ist.

„Bei Design hat man früher an die Gestaltung von Flaschen oder Kaffeekannen oder Aral Tankstellenzapfsäulen gedacht, aber heute ist Design – wenn man so will – die zentrale Frage der Technik selber.“

Wer das begriffen hat, produziert nicht nur selbsterklärende und einfach zu bedienende Produkte, sondern ist auch klar im Kopf.

Siehe auch:

Sind wir nicht alle Idioten? Vom Niedergang der Experten-Deutungsmacht.