Heute Abend wird bekanntlich der Apple-Markencheck um 20:15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Und in der Programmankündigung heißt es:

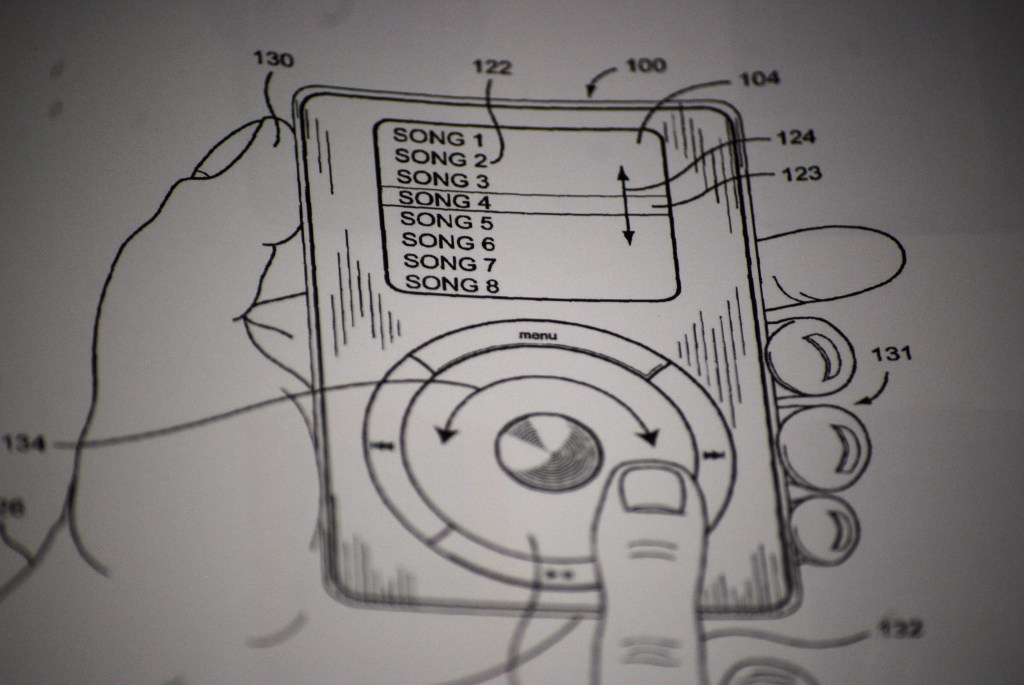

„Apple ist bei den Menschen präsent. Apple fasziniert viele. Aber lässt sich diese Faszination auch wissenschaftlich erklären? Gemeinsam mit Neurowissenschaftler Jürgen Gallinat machen wir in Berlin den Check. 25 Personen (!) sehen Bilder von Produkten von Samsung und Apple. Was passiert dabei in den Gehirnen? Es geht für eine Stunde in den MRT. Das Ergebnis: Es gibt einen Hirnbereich, der beim Sehen von Samsung-Produkten aktiver ist – der sogenannte Präfrontale Kortex. Dies ist ein wichtiges Hirnareal, welches mit Entscheidungsfindung, Abwägung und Nachdenken verknüpft ist. Die Überraschung: Bei Apple wird eine andere Hirnregion aktiviert. Und zwar die, die mit dem Mögen und dem positiven Bewerten von Personen verbunden ist. ‚Eine Interpretation könnte sein‘, so Professor Jürgen Gallinat, ‚dass Samsung eher ein Produkt ist, welches mit dem Kopf zu tun hat, während Apple eher ein Produkt ist, welches mit dem Bauch oder dem Bauchgefühl zu tun hat.‘ Und es gibt noch einen weiteren erstaunlichen Befund. Zwei weitere Hirnregionen fallen beim Betrachten der Apple-Produkte besonders auf. Sie werden aktiviert, wenn Menschen ein Gesicht sehen oder emotionale Gesichter bewerten. ‚Das ist außergewöhnlich, weil Apple kein Gesicht hat. Apple ist ein technisches Produkt‘, so Gallinat. Demnach hat Apple es geschafft, ein Gerät zu vermenschlichen“, so der Textauszug von der ARD-Website.

Wahnsinn. Man operiert also mit 25 Probanden. Nicht nur die geringe Fallzahl ist problematisch. Auch der allwissende Habitus der Hirnforscher, die mit irgendwelchen steilen Thesen in der Öffentlichkeit regelmäßig für Aufregung sorgen. Und es ist mehr als problematisch, wie kritiklos Medien mit den Pseudo-Neuro-Befunden umgehen. Da muss nur irgendein Wissenschaftler von Präfrontal-Cortex labern und schon erstarrt die Öffentlichkeit ehrfurchtsvoll von diesen neuen Helden in weißen Kitteln. Wer die wissenschaftliche Seriosität der Hirn-Bubis in gesellschaftlich relevanten Fragen anzweifelt, bekommt direkt die Empfehlung zu einem Praktikum in der Psychiatrie, wird als ahnungslos abgestempelt oder ist nicht in der Lage, der Genialität der Neurowissenschaftler intellektuell zu folgen – Manfred Spitzer-Strategie zur Abwehr von Kritiken an seiner digitalen Demenz.

“Ihre Autorität gewinnen die Erkenntnisse der Hirnforschung vor allem aus den bunten Bildern der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT). Weil sich dieser Blick ins Innere des Kopfes auch bei lebenden Menschen relativ unkompliziert vornehmen lässt, kann man so einem Hirn auch dabei zusehen, wenn es tut, was es eben tut: Sauerstoff verbrauchen, Glucose verbrennen, Botenstoffe ausschütten, Synapsen bilden”, so die FAZ.

Und in diese bunten Bilder werden willkürlich politische, psychologische oder sonstige Erkenntnisse gegossen.

„Man sollte sehr misstrauisch sein gegenüber den Weisheiten, die aus diesem Bereich kommen und zwar insbesondere wenn sie über die Macht der Bilder erzielt werden. Fast alle Medien würden zur Zeit Bilder der Kernspintomographie veröffentlichen. Da taucht ein Fleck im Gehirn auf, also muss das irgendwas bedeuten”, erklärt Henning Scheich, Direktor des Leibniz-Instituts für Neurobiologie in Magdeburg.

Da gebe es sehr viel Rattenfängerei. Es sei einfach nicht richtig zu glauben, wenn die Birne aufleuchtet und die Aktivierung im Gehirn größer wird, ein besserer Zustand des Gehirns erreicht werde.

„Große Aktivierung im Gehirn bedeutet Unsicherheit des Gehirns. Wenn Sie Aufgaben untersuchen, wie sie gelöst werden, von unsicherem Status bis zum Profi, dann finden Sie eine negative Korrelation mit der Größe der Hirnaktivierung. Der Profi setzt eigentlich nur noch seine spezifischen Mechanismen für etwas ein”, so der Hinweis von Scheich.

Gehirnjogging mit riesiger Hinaktivierung nachzuweisen, sei beispielsweise Unfug. Die kleine Aktivierung, die beim scharfen Nachdenken von einem Profi produziert werde, das ist die eigentliche Aktivierung, die richtig ist.

Der Züricher Neuropsychologe Lutz Jähnke hält den Erklärungsdrang vieler seiner Kollegen für eine „problematische Grenzüberschreitung“.

“Und wer an wissenschaftliche Beweise glaubt, sollte sich einmal die Studie durchlesen, in der ein Team von Psychologen aus Yale vor ein paar Jahren ermittelte, dass selbst absolut unlogische Aussagen Glaubwürdigkeit genießen, wenn dabeisteht, dass Ergebnisse aus dem Hirnscanner ihre Richtigkeit unterstreichen”, berichtet die FAZ.

Die Süddeutsche Zeitung erwähnt den Wiener Arzt und Anti-Aging-Aktivisten Johannes Huber. So sei es angeblich gesund und führe zu einem längeren Leben, wenn man sich von einem anständigen Abendessen fernhält.

“Da er wohl ahnt, dass seine Thesen einer seriösen wissenschaftlichen Prüfung nicht standhalten, streut Huber gerne allerlei Abbildungen von Gensequenzen, histologischen Färbungen und molekularbiologischen Analysen in seine Vorträge. Dieses pseudowissenschaftliche Allerlei ist inhaltlich nur zusammenhangsloser Zierrat, beeindruckt aber viele Zuhörer wie auch die meisten Leser seiner Bücher. Sie verstehen zwar nicht so genau, was da gezeigt wird, denken sich aber: Der Mann kennt sich aus!”

Kleine Empfehlung. Schuster äh Hirnforscher, bleib bei deinen Leisten. Alles andere ist biologistischer Mumpitz.

Siehe auch:

Berliner Forscher: Gehirn reagiert außergewöhnlich auf Apple-Produkte.

Überhaupt nicht hinrissig sind übrigens die Crowdsourcing-Effekte in der täglichen journalistischen Arbeit. Könnte ja auch mal die ARD-Markencheck-Redaktion ausprobieren.