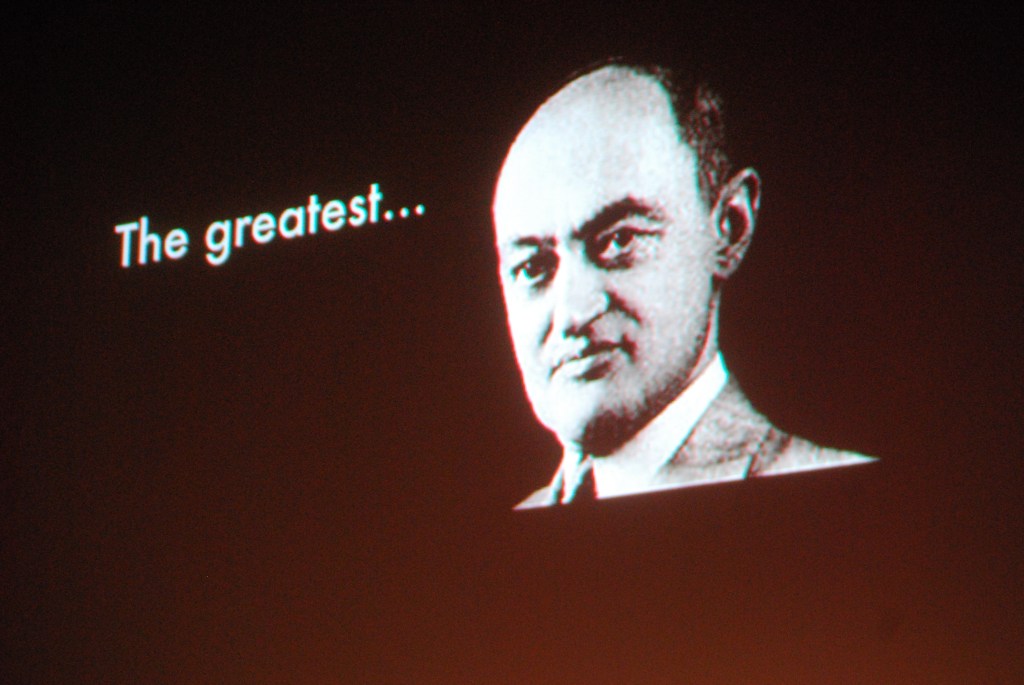

„Vor fünf Jahren hat Steve Ballmer den Erfolg des seinerzeit kurz vor der Veröffentlichung stehenden iPhone angezweifelt. Heute setzt Apple allein mit seinem Smartphone mehr um als der gesamte Microsoft-Konzern“, schreibt Wiwo-Redakteur Michael Kroker in seinem Blog.

Zum Potenzial des Apple-Smartphones sagte Ballmer Thomas Kuhn und Kroker folgendes:

Im Gegensatz zu Microsoft bewegt Apple schon mit einer bloßen Produktankündigung die Märkte, wie zuletzt beim iPhone.

„Geschenkt, dennoch ist das iPhone nur ein gewöhnliches Telefon…“, so Ballmer.

Was sei denn faszinierend an dem Gerät? Das Design?

„Es gibt viele gut designte Mobiltelefone, die nicht von Apple stammen.“

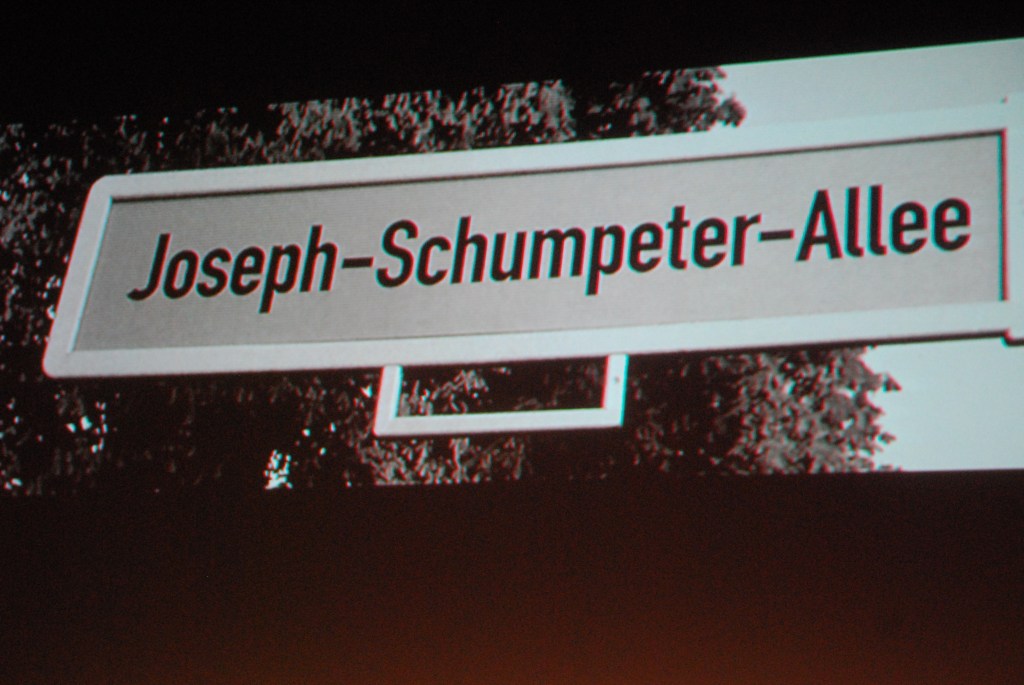

Kuhn/Kroker: „Vielleicht kommen wir hier dem Problem näher: Man muss nicht der Erste in einem Markt sein, benötigt dann aber ein Produkt, das die Menschen begeistert.“

Ballmer: „Außer der Marke hat Apple nichts in petto, was andere Anbieter nicht auch zu bieten hätten. Daher garantiere ich Ihnen, dass sich das iPhone nicht sonderlich verkaufen wird. Beim iPod war das anders, weil er auf einzigartige Weise mit einer Musikbox-Software und einem Online-Musikshop verknüpft war. Dieses integrierte Modell hat Apple als Erster eingeführt.“

Der Handymarkt war niemals derart integriert und könne es auch nicht sein.

„Es sind verschiedene Unternehmen, welche die Telefone produzieren und die Netze betreiben. Dadurch ist es von Natur aus ein Markt mit verschiedenen Teilnehmern. Apple verlangt 500 Dollar für ein durch einen Vertrag subventioniertes Gerät. Und nehmen wir an, Apple würde davon sogar eine Menge verkaufen – ich sage nicht, sie würden das nicht schaffen. Pro Jahr werden aber derzeit 1,2 Milliarden Handys verkauft. Bei einem derartigen Preis wird es Apple kaum gelingen, davon einen signifikanten Anteil zu erobern. Microsofts Anspruch mit Windows Mobile lautet dagegen, Hunderte Millionen Geräte jährlich zu verkaufen“, bemerkt Ballmer.

Tja, so kann man sich irren. Lachhaft ist das für Ballmer bestimmt nicht mehr.

Aber wie sehen nun die Zukunftschancen von Apple aus. Wer schafft es zuerst, Smartphones als persönlichen Assistenten zu etablieren, der mir perfekten Concierge-Service bietet?

Manja Baudis hat das gestern im Smart Service Blog thematisiert: Her mit den Sprachassistenten!

Gesucht wird ein persönlicher digitaler Assistent, der uns und unsere Bedürfnisse kennt, uns rund um die Uhr zur Seite steht, uns informiert, an Termine erinnert, uns weckt oder gekonnt an einem Stau vorbei manövriert – so lauten zumindest die Versprechungen von Apple, Samsung und Google.

„Mit der Erkennung der Spracheingabe gehen wohl alle Systeme mehr oder weniger gleich und mehr oder weniger gut um. Hinter Apples Siri steckt der Sprachtechnologie-Gigant Nuance, Samsung greift auf Vlingo zurück, das mittlerweile ebenfalls zu Nuance gehört, und Google arbeitet mit dem eigenen Erkenner. Dabei tut Google es jetzt auch offline und schickt nicht mehr alle Sprachdaten zur Verarbeitung auf die eigenen Server“, so Manja.

Wer macht nun das Rennen?

„IT-Analyst Gene Munster vom US-Analysedienst Piper Jaffray vergab in seinem Vergleichstest an Siri die Schulnote Vier. Google dagegen erhielt eine Zwei Plus: ‚Siri hängt Google gefühlte zwei Jahre hinterher‘, kommentierte Munster die Ergebnisse seiner Testreihe, bei der seine Assistenten und er auf den belebten Straßen der Innenstadt von Minneapolis Fragen an die digitalen Assistenten richteten und die Antworten auswerteten.“

Das ist wohl nur eine Momentaufnahme. Es damit der Wettlauf nun schon entschieden? Ich glaube nicht. Entscheidend wird sein, was sich unter der Haube der sprachgesteuerten Assistenten abspielt. Also die Kombinatorik mit Apps für Wetter, Kalender, Navigation, Kontakte, Notizen, GPS-Ortung und so weiter.

Da sehe ich Google noch nicht im Vorteil. Und Microsoft? Die müssen erst einmal im Mobile Business wieder auf die Füße kommen. Oder was meint Ihr? Ich möchte das in meiner Dienstagskolumne für Service Insiders vertiefen. Meinung gefragt bis Montagabend. Gern auch über Telefoninterviews.