„Navigieren in Unsicherheit“ – unter diesem Motto behandelte die „x-mess-Konferenz zur [nächsten] Gesellschaft“ ein wichtiges Thema und stellte in einem Konferenzbericht für die Zeitschrift „Führung und Organisation“ den „aufrüttelnden“ Vortrag des niederländischen Soziologen Jan van Dijk von der Universität Twente.

Seine Thesen zur Netzwerkgesellschaft laufen angeblich dem optimistischen Mainstream diametral entgegen:

Das Internet führt nicht zu mehr Demokratie und Gerechtigkeit. Vielmehr verstärkt die global vernetzte Gesellschaft die Ungleichheit auf allen Ebenen – zwischen Staaten ebenso wie zwischen Organisationen und Individuen. Immer weniger Firmen/Menschen werden immer größer/mächtiger (die ‚Knoten‘ im Netzwerk), während gleichzeitig immer mehr Firmen/Menschen immer unbedeutender werden (der ‚Long Tail‘). Die Mitte verschwindet – und damit der Kitt

zwischen den beiden Polen.

Das Internet wird nicht von den Nutzern gestaltet, sondern von den mächtigen Intermediären wie Facebook, Google, Microsoft und Apple. Doch wer kontrolliert diese Giganten? Die enorm hohe Zahl an Akteuren führt in der globalen Netzwerkgesellschaft zu großer Instabilität. Trends werden verstärkt und breiten sich schneller aus als bisher. Gegensätze prallen in ungekannter Heftigkeit aufeinander – und schwappen in die reale Welt über. Anschauungsbeispiele dafür bieten die Schuldenkrise, Straßenschlachten in Athen oder der sogenannte arabische Frühling. Die ‚Risikogesellschaft‘ ist bereits Realität geworden.

Die Aufmerksamkeit ist der Engpassfaktor in der Netzwerkgesellschaft: Es wird immer leichter, sich im Internet öffentlich zu äußern, aber immer schwieriger, gehört zu werden. Die meisten Einträge im Internet haben KEINE (sic!) Leser. Produzieren wir damit eine Gesellschaft von Autisten?

Informations-Überflutung führt zu neuen Mechanismen der Rezeption: Selektive Wahrnehmung und oberflächliches Scannen prägen die Informationsaufnahme. Was bedeutet das für die realen Beziehungen zwischen den Menschen?

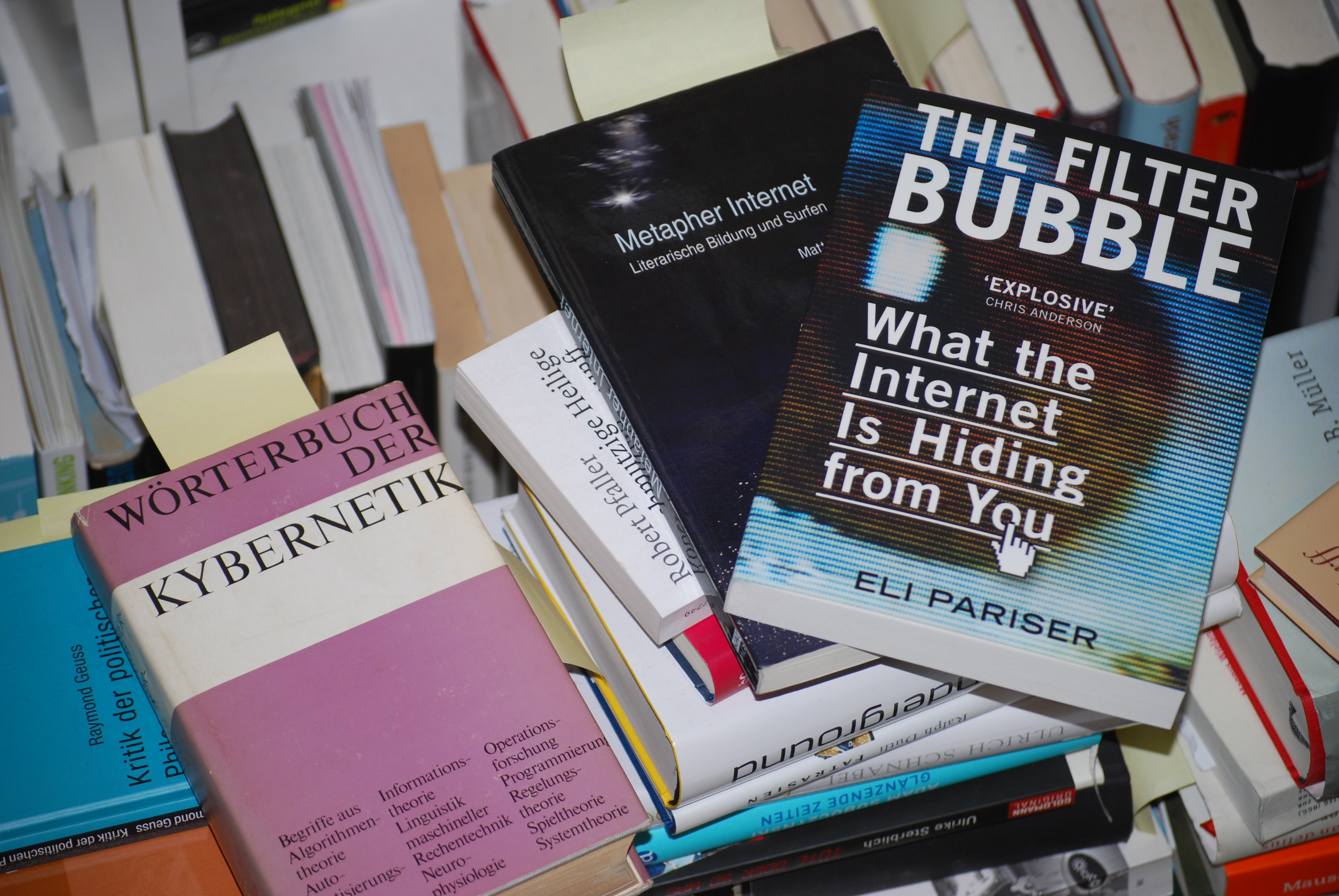

Entscheidend für einen konstruktiven Umgang mit der Netzwerkgesellschaft und den damit verbundenen Risiken wird eine umsichtige Erziehung und Ausbildung sein. Kritisches Hinterfragen von Informationen wird zur Schlüsselkompetenz. Ist unser Erziehungssystem darauf richtig vorbereitet“, fragt sich Jan van Dijk und ich frage mich, wie man zu solch platten Thesen kommt und auch noch als Anti-Mainstream-Haltung ausweist. Das ist ein Phrasenbrei aus Schirrmacher-Lanier-Carr-Geschreibsel.

Knoten und Zentralisierung: Die Gedankenwolken des Nicholas Carr – Internetskeptiker will Google bändigen und warnt vor der Zentralisierung des Datennetzes.

Oder: Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Als Entgegnung, werte Systemiker, kann man die Long-Tail-Effekte ins Spiel bringen, die Jan van Dijk wohl nicht richtig verstanden hat.

Es gibt in sozialen Netzwerken viele Nischen, wo es entsprechend viele 80/20-Verteilungen gibt. In der einen ist man der „Star“ und in der anderen mehr oder weniger der stumme Konsument und Beobachter.

Entscheidend ist die Frage: 20 Prozent von was? Das kommentierte ein Leser meines Blogs:

Im Unterschied zur „alten“ Welt kann sich jede Spezialgruppe mit wenig Technik und Geld ihr Forum aufbauen. “Wenn dann 20 Prozent der 10 weltweit verteilten Liebhaber von blau-rosa Weinbergschnecken die Aufmerksamkeit in dieser Gemeinschaft auf sich konzentrieren, ist doch alles in Ordnung. In einer anderen Gruppe gehören die beiden wieder ‘nur’ zu den 80 Prozent Konsumenten. Neu ist eigentlich nur der ständige Rollenwechsel. Es gibt im Web 2.0 keine festgefügte 80/20-Aufteilung.

Zur Frage der Informationsüberflutung und Selektion (vorher selektierten übrigens die journalistischen Gatekeeper und ich durfte dann als Medienkonsument das selektieren, was mir die Massenmedien bei ihrer Informationsauswahl übrig gelassen haben). Digitaler Zettelkasten: Tote Unterhosen, Informationsfluten, Büchernarren und Netznavigatoren.

Immer weniger Firmen/Menschen werden immer größer/mächtiger? Warum haben dann die großen Organisationen so eine Angst, die Kontrolle im Netz zu verlieren und holen die ACTA-Keule raus? Siehe: Zwei Welten prallen im Netz aufeinander: Bürokratie und hierarchisches Management gegen verspieltes Experimentieren. Unternehmen, für die ein Twitteraccount schon die Zeitenwende bedeutet, werden daran verzweifeln.

Die Aufmerksamkeit ist der Engpassfaktor in der Netzwerkgesellschaft: Es wird immer leichter, sich im Internet öffentlich zu äußern, aber immer schwieriger, gehört zu werden. Wie war das eigentlich in analogen Zeiten, als die Massenmedien den Ton angaben? Was es da leichter, gehört zu werden? Ich konnte gerade mal einen Leserbrief schreiben oder in der Redaktion anrufen, um mir dann eine Abfuhr mehr oder weniger höflich abzuholen. Es wird nicht immer schwieriger, gehört zu werden. Wer wichtiges und interessantes kommuniziert, kann sich im Social Web viel leichter artikulieren. Mal läuft es gut und trifft den Nerv, mal verhallt die eigene Botschaft. Wie viele dpa-Meldungen werden eigentlich nur für den Papierkorb geschrieben? Ein Korrespondent sagte mir, dass die Quote wohl ziemlich hoch ist. Also auch Nachrichtenprofis haben es schwer, gehört zu werden. Oder die Unternehmenskommunikation:

„Jeder Tag in der Markenkommunikation ist mittlerweile experimentell. Ob ich mit Kunden ins Gespräch komme, ob meine Angebote gut ankommen, ob die Unternehmenspolitik richtig oder falsch ist, wird heute in Echtzeit beurteilt. Das Versuch-und-Irrtum-Verfahren in sozialen Medien hört nie auf“, erläutert der Bitronic-Chairman Peter B. Záboji.

So ist es.

Eure Meinung zu den Thesen des Soziologen Jan van Dijk interessieren mich. Würde ich gerne in meiner Freitagskolumne aufgreifen. Statements bitte bis Freitag (spätestens 10 Uhr) mailen an: gunnareriksohn@googlemail.com oder hier als Kommentar posten.