Ab 13 Uhr Ausblick auf unsere zwei Sessions, die wir live von der Generalversammlung der GLS Bank im RuhrCongress in Bochum übertragen – Gespräch mit @ruhrnalist.

Kategorie: Dienstleistungen

40 Jahre Social Banking: Livestreaming auf der Generalversammlung der GLS Bank in Bochum #gls40

Egal ob es sich um Konjunkturforscher, hochbezahlte Analysten oder Wichtigtuer in Rating-Agenturen handelt. Ihre Zahlenspielchen seien niederschmetternd schlecht, kritisiert der Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger. Es sind Scharlatane mit Triple-A-Syndrom: anmaßend, arrogant und abergläubisch. Ja, abergläubisch. Denn die größten Gewinne fahren die fraktalen Börsenschwätzer mit Moden, Leidenschaften und Wahnvorstellungen ein. Vor allen Dingen in depressiven Phasen der Konjunktur funktionieren die Eseleien der Vermögensberater, Hedge-Fonds-Piraten und Firmenjäger. In keiner anderen Phase trennen sich Menschen schneller von ihrem Geld. Wenn der Crash droht, brennen die Sicherungen durch und es zählt nur der Schlachtruf:

„Rette sich wer kann.“

Treffend spricht der Buchautor Wilfried Stadler auch von den unverschuldeten Leiden der Realwirtschaft. Entsprechend berechtigt sind seine Forderungen, das Bankensystem komplett umzubauen. Finanzinstitute sollten sich darauf konzentrieren, solide Kredite zu vergeben und die ihnen anvertrauten Einlagen abzusichern.

„Wirklich nachhaltige Wertschöpfung kann nur aus einer Finanzwirtschaft kommen, die der Realwirtschaft dient“, so Stadler im Band „Der Markt hat nicht immer recht“ (erschienen im Linde Verlag).

Moral-hazard-Zockereien müssen schlicht verboten werden – also das Eingehen von Risiken auf Kosten anderer. Investmentbanken, die synthetische Wertpapiere bündeln, müssen dafür auch geradestehen. Auch sechs Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise sollte man nicht aus den Augen verlieren, welcher Flurschaden für Volkswirtschaften entstanden ist und wie wenig die Politik bislang regulatorisch eingegriffen hat.

Um so spannender sind Projekte, die einen ganz anderen Weg gehen und mehr Aufmerksamkeit verdienen.

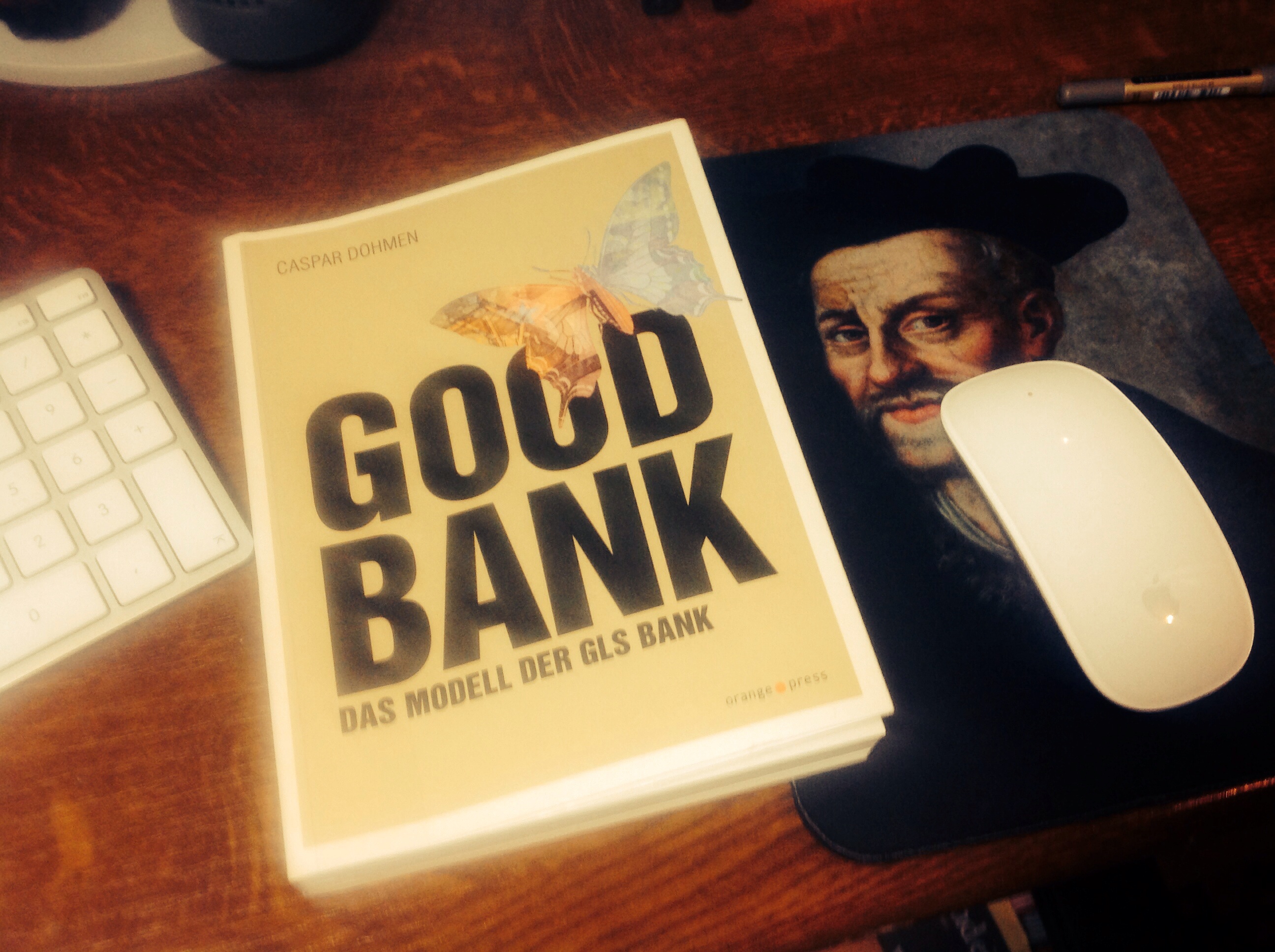

„Es gibt Banken, die zweierlei miteinander zu verbinden suchen: Sie wollen ihre Anleger dafür interessieren, was mit deren Geld geschieht, sobald es anderen Kunden als Kredit zur Verfügung gestellt wird. Es geht ihnen außerdem darum, mit Krediten solche Vorhaben von Unternehmen, Institutionen oder einzelne Menschen zu finanzieren, die dem Gemeinwohl und menschenwürdigen Zielen, nicht aber bloßem Kapitalinteresse dienen“, schreibt der Wirtschaftsjournalist Caspar Dohmen in seinem Opus „Good Bank“.

Das Geld landet nicht in Fonds mit wenig transparenten Inhalten und dem Versprechen auf aberwitzige Renditen, die man mit normalen Mitteln niemals erwirtschaften kann.

Vorreiter eines alternativen Modells ist seit 40 Jahren die GLS Bank, die Dohmen in seinem Buch analysiert. Etwa im Interview mit dem Vorstandssprecher Thomas Jorberg, der das Hauptproblem auf dem Finanzmarkt in unserer Entscheidungsmatrix bei Investitionen und Geldanlagen sieht.

„Bei gleichem Risiko und gleicher Laufzeit entscheidet immer die Höhe des Zinssatzes darüber, was mit dem Geld passiert. Völlig außer Acht lassen wir dabei, was mit dem Geld finanziert wird. Dies sehe ich als den Kern des Problems an.“

Er findet es irrwitzig, dass wir heute überhaupt von Realwirtschaft sprechen müssen. Das müssten wir nur deswegen, weil es im Finanzsektor eine Vielzahl von Geschäften gibt wie Zertifikate oder Derivate, die sich völlig vom sinnvollen Wirtschaften losgelöst haben. Das mache es überhaupt erst notwendig, von Realwirtschaft zu sprechen.

Social Banking, dem sich die GLS Bank verschrieben hat, ist nach den Lektionen der vergangenen Jahre längst kein Randthema mehr. Der Bedarf an nachvollziehbaren und offenen Geschäftspraktiken steigt.

Aktuell will die GLS-Bank dazu beitragen, dass Elektromobilität ihre Tauglichkeit im Alltag beweisen kann, so Jorberg in einer Presseverlautbarung:

„Aber selbstverständlich ist Elektromobilität allein nicht die Lösung der Mobilitätsfrage, sie ist ein wichtiger Baustein. Deswegen investieren wir ebenso in Carsharingkonzepte und fragen uns: Welche neuen Technologien sind notwendig, um Mobilität mit deutlich weniger Lärm, CO2, Flächenversiegelung, Feinstaub und so weiter sicherzustellen?“

Am Freitag werde ich als Moderator in zwei Livestreaming-Sessions über das 40-jährige Jubiläum der GLS-Bank auf ihrer Generalversammlung im RuhrCongress in Bochum berichten. Auf der Agenda stehen Berichte, Außenreportagen und Interviews über Initiativen, Unternehmen und Projekte, aktuelle und historische Ereignisse.

Erste Session von 16:50 – 17:20 Uhr:

Zweite Session von 18:40 – 19:10:

Hashtag #gls40

Man hört und sieht sich am Freitag – natürlich via Hangout on Air 🙂

Apple und Google planen die umfassende Heimvernetzung: Deutsche Anbieter verpennen einen lukrativen Markt

Die Waschmaschine startet erst, wenn der Strom günstig ist, das Sicherheitssystem schlägt Alarm, wenn der Kühlschrank nicht geschlossen ist. Zwei Drittel der deutschen Haushalte interessierte sich nach eine CapGemini-Studie schon vor drei Jahren für intelligente Konzepte für die digitale Heimvernetzung. Die Nachfrage ist da, aber bei den Anbietern in Deutschland gibt es kaum Lösungen, die man als übergreifendes Konzept begreifen kann. Mit irgendwelchen Insellösungen ist es nicht getan. Alles-aus-einer-Hand steht bei den Verbrauchern auf dem Wunschzettel.

Die Mehrheit der Kunden wünscht sich Angebote, die mehrere Anwendungen betreffen, etwa Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort. Damit müssen die Unternehmen offen für Partnerschaften sein, denn kein Akteur bietet ein so umfassendes Angebot.

Das Zusammenbringen unterschiedlicher Technologien bei der digitalen Heimvernetzung scheint die Deutschland AG nicht zu interessieren. Niemand bietet die vollständige Vernetzung als Systemintegrator an. Systemintegration also nicht nur für Geschäftskunden, sondern auch für Privatkunden. Zahlungsbereitschaft für solche Services ist vorhanden. Das kann allerdings nur funktionieren, wenn der Systemintegrator herstellerunabhängig arbeitet. Nur so werden sich Dienstleistungen für die Heimvernetzung durchsetzen.

Wenn wir zu bräsig sind, dann machen das eben wieder andere: Google und Apple, wie Martin Weigert schreibt.

Über die Heizdecken-Verkäufer des Big Data-Marktes: Wie nützlich sind die Daten-Analysten? #Bloggercamp.tv um 16 Uhr

Wie genau sind die Algorithmen in der Vorhersage? Wem nützt der Big Data Hype? Bis jetzt hat sich noch kein Big Data Analyst getraut zu uns in die Sendung zu kommen. Ist Big Data nur heiße Luft? Darüber diskutieren wir mit dem bwlzweinull-Blogger Matthias Schwenk. Fragen über die F&A App auf Google+ oder über twitter mit dem Hashtag #bloggercamp

Die Position von Matthias:

Der Hype um das Thema geht von Unternehmen wie Facebook aus, die damit ihr Werbegeschäft ankurbeln wollen. Die Verheißung lautet, dass mit den genauen Einblicken in das Leben der Facebook-Nutzer eine sehr gezielte und hochwirksame Werbung möglich wird. Big Data muss funktionieren – sonst verkaufen sich die Anzeigen nicht! 😉

Beweisen kann ich das freilich nicht. Ich denke aber dass hier um des Geschäftes willen das Potenzial von Big Data übertrieben optimistisch dargestellt wird. Dabei darf nicht übersehen werden, dass Facebook inzwischen eine Aktiengesellschaft ist, die von Quartal zu Quartal steigende Umsätze verkünden muss, um nicht bei Analysten und Anlegern in Ungnade zu fallen.

Auf der anderen Seite spielen die übertriebenen Darstellungen wunderbar den Netz-Kritikern in die Hände: Sie nehmen die wenigen Beispiele für bare Münze und als Beleg für ihre Kritik an den aktuellen Entwicklungen.

Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen oder schlimmer noch: Unternehmen wie Google oder Facebook tappen bezüglich der Interpretation der vielen Daten, die sie über die Nutzer sammeln, weitgehend im Dunkeln, weil sich wichtige Korrelationen nicht herstellen lassen (es fehlen vielfach die entscheidenden Kontextinformationen).

Ein kleines Beispiel der letzten Tage: Ich war in Berlin und wurde in der Nähe des Potsdamer Platzes von Touristen gefragt, wo denn hier die Gemäldegalerie sei. Weil ich das nicht wusste, habe ich auf meinem Smartphone in Google Maps nachgesehen und den Leuten damit den Weg gezeigt. Später, als ich wieder im Hotel war, meldet sich Google Now auf dem Smartphone um mir zu verkünden, dass wenn ich jetzt von hier aus zur Gemäldegalerie mit dem Auto fahren würde, ich soundsoviel Zeit dafür benötigen würde!

Google hat weder verstanden, dass ich nicht mit dem Auto in Berlin war (sondern mit der Bahn), noch dass ich gar nicht selbst zur Gemäldegalerie wollte, als ich in Google Maps nach der Adresse suchte!

Auch Foursquare schafft es nicht, wirklich sinnvolle Empfehlungen oder Hinweise zu geben. Hier in der schwäbischen Provinz behelligt mich dieser Dienst nur wenig, in Berlin dagegen auf Schritt und Tritt. Da werden wahllos Empfehlungen in den Raum geworfen – als ob man den ganzen Tag nur Essen oder Trinken möchte…

Genügend Stoff für die Diskussion. Man hört und sieht sich um 16 Uhr.

Siehe auch:

Sensationelle Big Data-Erkenntnis: Wassermänner neigen zu Angina Pectoris.

Das Social Web-Schweigegelübde der Hotline-Mönche

Endlich hat mal einer aus der Hotline-Branche, der aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht und die Social Web-Dingsbums-Kommunikation als wenig hilfreich dargestellt: Der Self Service im Internet werde arg überstrapaziert. Komplexe Anliegen könnten sich ohnehin nicht mit 140 Zeichen über Twitter klären lassen, meint Harry Wassermann von SNT Deutschland im Interview mit dem Fachmagazin Call Center Profi.

„Wie soll ein Kabelnetzkunde bei Facebook oder im Self Service im Internet Hilfe bekommen, wenn sein Fernseher kurz vor Beginn des Champions-League-Finales schwarz ist“, fragt sich der Hotline-Experte.

Soviel Ehrlichkeit erlebt man in der Kall Zenta-Industrie selten. Offiziell gibt man sich meistens so vollmundig offen für den Kundenservice 2.0 – etwa auf den Plakaten, die man beim Berliner Fachkongress Call Center World an die Infostände klebt. Alles nur leeres Geschwafel auf einer ziemlich langweiligen Totenmesse.

In Wahrheit verkrümeln sich die Anbieter hinter altertümlichen TK-Anlagen mit erschreckend schlechten Multikanal-Funktionen. Jedes Anruferlebnis entwickelt sich mit den uralten Standards der Hotline-Beitreiber zur Alzheimer-Reise ins Ungewisse. Wir müssen als Kunden halt öfter anrufen, um beim zehnten Mitarbeiter vielleicht eine Lösung unseres Problems zu erfahren. Oder glaubt Wassermann allen Ernstes, via Telefon seinen Fernseher über Hotline-Agenten reanimieren zu können?

Selbst so profane Dinge wie Kündigungen kann man nur mit einem kräftezehrenden Hindernislauf anstreben, um dann auf der zwanzigsten Unterseite der Firmen-Website ein Faxformular auszugraben, das man in dreifacher Ausfertigung per Post an die Serviceabteilung schicken muss. Telefonische Bekundungen für eine finale Grabrede auf die Geschäftsbeziehungen zum Anbieter seien leider nicht möglich:

„Sie können aber jederzeit per Hotline ein Upgrade ihres Vertrages bestellen.“

Ob der Kündigungsbrief per Einschreiben mit Rückschein weiterhilft, wird erst nach drei Monaten innerer Einkehr vom Dienstleister beantwortet – Schweige-Gelübde sollen ja gut fürs Seelenheil sein, warum sollten sich die Hotline-Gichtlinge anders verhalten als die Karthäuser-Mönche.

Das Social Web-Schweigen der Hotline-Lämmer bringt für Kunden, die mit der Vernetzung ihrer Kommunikation schon im 21. Jahrhundert angekommen sind, ungemein viele Vorteile. Es erleichtert die Selektion von Gestern-Dienstleistern aus dem Portfolio unserer Kaufaktivitäten. Wenn die Wassermänner der Call Center-Industrie nicht wortmächtig genug sind, prosaische Kundenanliegen in Kurzform auf Twitter zu beantworten, wissen wir, warum wir nach dem Kündigungsformular suchen müssen.

Siehe auch:

Call Center Profi im Abseits? Die Überschrift verwirrt mich etwas. Warum soll der Überbringer der schlechten Nachricht für die schlechte Nachricht verantwortlich sein?

Wassermanns Weisheiten: „Schlagworte wie ‚Kundenservice‘ 2.0 halte ich für komplett unsinnig“ Jeder Krämer lobt ja seine Ware, aber selbst Wassermann bekennt in dem Interview, Hotline-Anrufe sehr, sehr selten zu tätigen. Er könne sich kaum erinnern, jemals bei seiner Bank oder seinem Mobilfunkanbieter angerufen zu haben. Und ist sein TV-Bildschirm eigentlich immer noch schwarz? Fragen über Fragen.

Replik auf Wassermann: Digitale Transformation – symmetrische Interessen.

Nachhilfe über Twitter-Prosa im Kundenservice, Herr Wassermann! Loslassen und Zwitschern: Über die Vorteile der asynchronen Kundenkommunikation.

#Base und die Hotline-Drückerkolonnen – Über die Meister der Upgrade-Rhetorik.

Kakerlaken im Homeoffice: Psychologischer Mumpitz für die Arbeitswelt

„Forscher“ haben festgestellt, dass Kakerlaken schneller laufen, wenn ihnen Artgenossen dabei zuschauen. Mit dieser tierschürfenden Erkenntnis beglücken uns die Psychologen Volker Kitz und Manuel Tusch in einem Spiegel-Beitrag, der in ähnlicher Variante auch in ihrem Buch „Warum uns das Denken nicht in den Kopf will“. Mussten die kleinen Krabbeltierchen komplexere Aufgaben lösen, etwa den Weg aus einem Labyrinth finden, störten die Zuschauer. „Daraus entstand die Hypothese: Bei einfachen Aufgaben steigt die Leistung, wenn andere anwesend sind – bei schwierigen sinkt sie“, so Kitz und Tusch. Der Test funktioniert angeblich auch bei Menschen, behaupten die beiden literarischen Scherzkekse.

„Die Wissenschaftler sagen Probanden, sie müssten sich für ein Experiment eine bestimmte Laborkleidung anziehen – in Wahrheit geht es um das Umziehen selbst: Eigene Schuhe ausziehen, Laborsocken überziehen, Laborschuhe und Labormantel anziehen. Dann sagt man den Probanden, das Experiment finde leider doch nicht statt – sie könnten sich wieder umziehen. Schaut jemand demonstrativ zu, brauchen die Probanden für die ‚leichten‘ Aufgaben – die eigenen Schuhe aus- und wieder anziehen – 30 Prozent weniger Zeit als ohne Zuschauer. Und selbst wenn nur ‚zufällig‘ jemand im Raum ist und gar nicht aufmerksam hinschaut, sind sie immer noch fast 20 Prozent schneller als allein.“

Bei den ’schweren‘ Aufgaben – die ungewohnte Laborkleidung an- und wieder ausziehen – sei es umgekehrt:

„Hier brauchen die Probanden länger, wenn jemand aufmerksam zuschaut oder auch nur ‚zufällig‘ im Raum ist. Für jede Tätigkeit gibt es folglich eine richtige Umgebung: Routineaufgaben erledigen sich leichter im Großraumbüro, hinter einer gläsernen Bürotür oder im Café – und viel schwerer im Einzelbüro oder allein im Homeoffice. Wer vorwiegend komplexe Dinge zu erledigen hat, arbeitet hingegen zurückgezogen am besten.“

Was kann man von diesen biologistischen Kakerlaken-Weisheiten ableiten? Wer einfache Arbeiten verrichtet, sollte in Großraumbüros verfrachtet werden und wer anspruchsvollen Tätigkeiten nachgeht, sollte auch die Vorteile von Homeoffice-Arbeit genießen? Das haben Kitz und Tusch zwar nicht geschrieben, man könnte es im Personalmanagement aber so interpretieren, schließlich ist der Herr Tusch auch als „Coach“ unterwegs und der Herr Kitz verbreitet Erkenntnisse über die Büropsychologie.

Praktiker wie Thomas Dehler, Geschäftsführer des Dienstleisters Value5, halten solche Ableitungen für Mumpitz:

„Schon jetzt fürchten sich viele Arbeitnehmer davor, dass Führungskräfte und der Chef ihre Leistungen bei dezentraler Arbeit nicht wahrnehmen. Sie fürchten sich also, allein das Thema ‚Work at Home‘ für sich zu adressieren. Weiterhin spielt auch eine Rolle, dass dem Konzept ‚Homeoffice‘ häufig eine elitäre Konnotation anhaftet, also eher den Führungskräften vorbehalten ist. Zumindest ist es dort verbreiteter, als etwa bei den Leistungserbringern beim Service. Mit den Kakerlaken-Thesen wird so eine zweifelhafte Denkhaltung in den Führungsetagen sogar noch untermauert.“

Solche Ausflüge ins Tierreich gehen nach Auffassung von Dehler meistens schief:

„Es soll auch Versuche und Studien geben, wo man trainierten Springflöhen die Beine ausreißt. Es wäre dann vermessen zu sagen, wenn dieser Floh seine Beine verliert, verliert er auch sein Gehör, auf Anweisung zu springen.“

Menschliches Verhalten kann nicht auf Kakerlaken-Niveau erklärt werden. Als Beispiel können die so genannten Hawthorne-Experimente genannt werden. So wollten „Forscher“ herausgefunden haben, dass Arbeiterinnen auch ohne Lohnerhöhung schneller und besser arbeiten, wenn man freundlich zu ihnen ist und die Wände der Werkstatt gelb anstreicht. Nachdem sich jedoch unter den Beschäftigten herumgesprochen hatte, dass das Management mit seinem Schmusekurs und der Farbgestaltung nur Geld sparen wollte, kam es zu Lohnforderungen und einem Streik. Die Geltung solch dünner Theorien wird spätestens nach dem Bekanntwerden ihrer Absichten und Steuerungsinstrumente obsolet.

Zudem geht es den meisten Unternehmen beim Arbeiten in Großraumbüros nicht um Effekte der sozialen Erleichterung, sondern schlichtweg um mehr Kontrolle.

„Bewegt sich auch jeder? Klappert es? Dann ist es ja gut“, schreibt Wolf Lotter in der Zeitschrift brandeins mit dem Schwerpunktthema „Ruhe!“.

Niemand würde zugeben, dass es hier um Zwangssozialisation geht. Nein, in den Büro-Galeeren geht es natürlich um „bessere Kommunikation“ und „Teamarbeit“. In Wahrheit toben sich auf diesem Feld dubiose Sozialingenieure aus, die nicht einfach nur Arbeitsplätze optimieren wollen, sondern die Menschen gleich mit, kritisiert Lotter.

„Die kleinen, mit halbhohen Sichtschutz-Wänden abgetrennten Arbeitseinheiten in Großraumbüros haben wenigstens einen ehrlichen Namen: Raumzelle. Halb offener Strafvollzug sozusagen, denn wer nicht von anderen beobachtet werden will, der muss sich ducken und schön am Schreibtisch ’sitzen machen'“, wie es der brüllende Chef in Billy Wilders Komödie „Eins, zwei, drei“ unmissverständlich zum Ausdruck bringt.

So funktionieren vielleicht Automaten, aber keine Menschen.

MyTaxi, Uber, Car2Go, DriveNow oder Flinkster: Wer sind die wahren Taxi-Rebellen?

Über Sinn und Unsinn des Geschäftsgebarens von MyTaxi kann man lange streiten. Letztlich ist der Dienst immer noch Teil einer kartellartig organisierten Branche mit regulierten Preisen. Daran ändert auch MyTaxi nichts, wenn man mal vom Streit mit den Taxizentralen absieht. Der Anbieter Uber geht da bekanntlich sehr viel weiter.

„Von der Firma vermittelte Fahrer rollen durch die wichtigsten Großstädte Amerikas, transportieren in Paris Fahrgäste auf dem Motorrad, kutschieren in Berlin Modemacher zu Empfängen und in London Investmentbanker in die Clubs. Die Fahrgäste nehmen die Taxi-Alternative dankbar an; längst kopieren andere das Modell“, schreibt die FAS.

Doch so ziemlich jede Stadtverwaltung und Taxi-Gewerkschaft in Amerika und Europa habe das Unternehmen im Genick, um liebgewonnene Privilegien zu verteidigen. Wenn es sein muss, auch mit gerichtlichen Mitteln:

„Ein Brüsseler Gericht untersagte Uber, seinen Mitfahrdienst ‚Über Pop‘ in der Stadt anzubieten und drohte jedem Fahrer ein fünfstelliges Bußgeld an. Ein Berliner Taxifahrer erwirkte derweil eine einstweilige Verfügung gegen den noblen Limousinenservice ‚Über Black‘. Der Vorwurf: Die von Uber vermittelten Privatchauffeure wilderten im Geschäftsgebiet der Taxis, weil sie nach dem Ende jeder Tour nicht zurück an ihren Ausgangspunkt fuhren, sondern im Stadtgebiet weiter auf Kundenfang gingen“, so die FAS.

Das dürfte sich am Ende als Kampf gegen Windmühlen herausstellen, denn es gibt mittlerweile eine Menge Alternativen zum klassischen Taxi, die über das Konzept von Über hinausgehen und sich nicht so leicht abwürgen lassen.

„Carsharing-Angebote wie Car2Go von Daimler, DriveNow von BMW oder Flinkster von der Deutschen Bahn funktionieren per App und sind gerade für kurze Strecken innerhalb der Stadt günstiger als ein Taxi. Taxi-Apps wie MyTaxi oder das Londoner ‚Hailo‘-Modell bescheren den Taxifahrern zwar Kundschaft und untergraben das Monopol der Taxizentralen, schmälern aber durch happige Provisionen die Erträge. Limousinenvermittler wie Blacklane, Mydriver oder Uber Black machen den Taxis derweil mit günstigen Festpreisen lukrative Langstrecken streitig. Und nun schicken Konkurrenten wie Uber Pop oder das Hamburger Start-up Wundercar auch noch Privatleute los: wer ein Auto und einen Kartendienst auf dem Handy hat, kann mitmachen“, führt die FAS weiter aus.

Welcher Dienst wird sich denn als wahrer Taxi-Killer erweisen oder dominieren weiterhin die Platzhirsche? Wer sind die Taxi-Rebellen?

Gut für die Gestern-Branchen: Internet wird ab heute für immer abgeschaltet.

Fast jeder zweite Mittelständler setzt auf Videokommunikation: Benutzerfreundlichkeit ohne dicke Handbücher gefragt

Beim Einsatz von Kommunikationstechnologien dominieren mit 83 Prozent beim Mittelstand gegenwärtig Audiokonferenzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Frost & Sullivan, die im Auftrag des ITK-Spezialisten Aastra erstellt wurde. Zwei Drittel der befragten Unternehmen widmen sich der Integration von Handys und Smartphones in die Unternehmenskommunikation – im Fachjargon auch Fixed Mobile Convergence (FMC) genannt. 63 Prozent setzen auf Systemen, die den Status der Erreichbarkeit anzeigen. Knapp jede zweite Firma hat das Thema Videokommunikation auf der Agenda. Gefragt sind Systeme, die auf das Konto Einfachheit und Kosteneffizienz einzahlen.

Kosten, Produktivität und Erreichbarkeit

Nach Angaben der befragten Vertriebspartner ist es für 74 Prozent der mittelständischen Kunden am wichtigsten, die Kosten zu senken – beispielsweise indem geringere Handy- oder Reisekosten anfallen. Ungefähr auf dem gleichen Niveau steht die Steigerung der Produktivität. Die Erreichbarkeit der Mitarbeiter ist für 71 Prozent relevant – etwa für mobile Mitarbeiter oder beim Einsatz von Remote-Systemen. Die bessere Anbindung von Homeoffice-Mitarbeitern ist für jedes zweite Unternehmen wichtig.

Insgesamt setzen klein- und mittelständische Unternehmen auf die sanfte Migration von Kommunikationslösungen, die über das Internet Protokoll laufen, bestätigen die Analysten von Frost & Sullivan. Die Integration von neuen Technologien müsse reibungslos verlaufen und die Lizenzkosten sollten nicht aus dem Ruder laufen.

Besonders offen für Unified Communication & Collaboration-Technologien sind IT-Firmen mit 83 Prozent, gefolgt von Dienstleistungsunternehmen mit 65 Prozent, Finanzdienstleistern (54 Prozent) und Industrie (43 Prozent). Die geringste Durchdringungsrate weisen Bildungssektor (29 Prozent) und die Hotelbranche (20 Prozent) auf.

Benutzerfreundlichkeit ohne dicke Handbücher

Die einfache Bedienbarkeit der Systeme sieht Aastra-Deutschlandchef Jürgen Signer als das wichtigste Kaufkriterium der Geschäftskunden seines Unternehmens.

„Was sich unter der Haube abspielt, ist die Sache unserer Entwickler und darf den Anwender nicht belasten“, sagt Signer.

Man braucht deshalb Menschen, die sich in unterschiedlichen Welten bewegen können. Entsprechend wichtig sei das Design der Benutzeroberfläche. Einfachheit sei ein unschlagbares Verkaufsargument, bestätigt Marketing-Experte Günter Greff. Ausführlich im Smarter Service-Blog nachzulesen.

Wer mit uns neue Webinar-Formate mal ausprobieren möchte mit neuen Diensten, Produkten, Projekten oder Service-Konzepten, sollte sich bei Hannes Schleeh oder mir melden.

Siehe auch:

ÜBER DIE KUNST DES DISTANZ-MANAGEMENTS.

Warum Unternehmen eine erweiterte Medienkompetenz benötigen und zum #StreamCamp14 kommen sollten.

Nietzsche, Vorstandschefs und die heilsame Wirkung von Gesprächen mit KUNDEN

Es sei nicht Job eines Unternehmenschefs, sich um irgendetwas anderes zu kümmern, als dass an den richtigen Stellen die richtigen Leute sitzen, die von ihrem Fachgebiet mehr verstehen als er selbst, kontert Jürgen Braatz von Fondswissen meine gestrige The European-Kolumne über die Marktschreier auf Facebook.

„Was du forderst ist einerseits romantisch, andererseits verachtet es Fachleute und wünscht sich den Super-Chef. (Bist du heimlich unterbewußt Nietsche-Fan?) Den gibt es in der GmbH und, wie du richtig schreibst, in einer Bäckerei“, so die Reaktion von Braatz auf Google Plus.

Was mein Beitrag mit Nietzsche zu tun haben soll, kann ich jetzt nicht genau beurteilen. Aber er meint wohl einen anderen Autor namens Nietsche – den habe ich nicht gelesen. Ansonsten ist mir wohl bewusst, dass ein Konzernchef zeitlich nicht in der Lage ist, Kundenanfragen zu beantworten, Twitter-Accounts oder Facebook-Seiten zu pflegen. Für wie blöd hält mich der Fondswissen-Manager?

Es wäre für Führungskräfte allerdings eine heilsame Kur, ab und an in die operativen Gefilde der eigenen Organisation einzutauchen und ein wenig Praxisluft zu schnuppern. Nichts anderes besagen meine Zeilen, die ich gestern publiziert habe:

Vielleicht sollten Organisationen mal den Versuch wagen, einfach nur mit ihren Kunden ins Gespräch zu kommen, sie von Produkten und Diensten zu überzeugen, Kritik nicht als feindlichen Angriff zu werten, Anregungen zur Verbesserung der Angebote zu nutzen und Servicewünsche direkt ohne Warteschleifen-Bürokratie zu erfüllen. In Crowdfunding-Kampagnen muss man um jeden Unterstützer kämpfen, man muss jeden Schritt erläutern, damit die Community nicht auseinanderfliegt. Das sollten sich die Fanpage-Gewinnspielproduzenten als Vorbild nehmen.

Ich bin so schön

Es wäre ja schon mal ein großer Fortschritt, wenn Organisationen sich ihren Schönwetter-Gesprächsmodus abgewöhnen und normale Gespräche mit der Netzöffentlichkeit führen würden. Als weiteren Indikator könnte man die Aktivitäten der Unternehmen und sonstigen Organisationen in sozialen Medien und Blogs heranziehen.

Wie oft sprechen denn Mitarbeiter und Vorstand mit Interessenten, Kunden und Kritikern? Wie oft werden Kundenanfragen auf Facebook und Co. beantwortet und wie zufrieden sind die Anfragenden? Wie dauerhaft wird denn über Themen gesprochen, die in Corporate Blogs präsentiert werden? Wie viel wird in externen Blogs über eine Marke geschrieben? Wer erhebt die Daten? Wird die Methodik ausreichend beschrieben?

Wie in analogen Zeiten wird die Fliegenbein-Zählerei von jenen Agenturen durchgeführt, die auch für die Social-Web-Kampagnen verantwortlich sind. Dann könnte man auch meine Oma fragen, wie sie denn ihren Lieblingsenkel beurteilt. Für meine Oma war ich natürlich immer der Größte – meine Lehrer dachten allerdings ganz anders.

Vorbild Bäckermeister

Für pragmatische und bodenständige Unternehmen bietet die direkte Kommunikation über Social-Web-Plattformen gigantische Möglichkeiten. Macht Expertenrunden via Hangout on Air mit Euren wichtigsten Kunden, setzt auf die Zusammenarbeit mit externen Fachleuten, macht virtuelle Stammtisch-Runden mit Bloggern, die in den Themen der eigenen Angebote Ahnung haben. Kuratiert kritische Erfahrungen der Kundschaft und beantwortet die Serviceanfragen über YouTube-Videos. Macht die Super-User zur wichtigsten Anlaufstelle beim Abtesten von neuen Diensten und Produkten. Verschwendet kein Geld für x-beliebige iPad-Verlosungen, sondern bastelt endlich eine Kundenversteher-Meta-App, die meinen Alltag als Verbraucher verbessert. Entsprechende Vorschläge hat Andreas Klug von Ityx im ichsagmal-Bibliotheksgespräch gemacht:

Schickt auf Facebook & Co. keine Marketing-Jünglinge ins Feld, sondern den Chef des Unternehmens (so als kleine Lehrstunde, Meister Braatz), um nicht mehr mit dem Rücken zum Kunden zu agieren. Schielt nicht auf die Zahlenspielchen der Excel-Exegeten, sondern erfreut Euch über jeden einzelnen Dialog, der Kunden zufriedenstellt. Nehmt Euch bewusst die großen Konzerne mit ihren Marketing-Truppen nicht zum Vorbild. Probiert einfach mal etwas anderes. Schmeißt die strategischen „Prozess-Empfehlungen“ der Consulting-Schmierlappen in den Müll und setzt auf Euren gesunden Menschenverstand. Bauchgefühl schlägt die Schein-Rationalität der Zahlendreher. Hier liegt die hohe Kunst, die der Bäckermeister intuitiv besser versteht als hoch dotierte Konzernchefs:

„Marketing zwar machen, aber unbewusst, aus der Intuition heraus; und dabei das eigene Handeln noch nicht einmal als Marketing zu verstehen“, schreibt „Wiwo“-Autor Thomas Koch, dessen Werbesprech-Kolumnen als Buch erschienen sind mit dem Titel „Werbung nervt“.

Die oberste Führungsetage in großen Unternehmen gehört in die erste Reihe, gehört mit der Nase in die Belange des Kunden gedrückt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht Monologe, die allein dem Kreativen-Ego dienen, wären plötzlich Maß aller Dinge, sondern Dialog mit Stammkunden, „mit den Begeisterten und den weniger Begeisterten. Gespräche. Respekt. Empathie“, so Koch. Etwas, was in Bäckereien, Kneipen oder Friseurläden jeden Tag praktiziert wird – ohne infantiles Facebook-Werbesprech.

Nihilistisch im Sinne von Nietzsche ist das doch überhaupt nicht. Es geht eher um meine scheinbar naive Vorstellung von Kundenzufriedenheit. Scheint aber wohl bei Braatz nicht richtig angekommen zu sein. Was meint Ihr? Vielleicht löst Ihr auch das Nietzsche-Rätsel.

Update:

Das Nietzsche-Rätsel ist immer noch nicht gelöst in der Fortsetzung unserer kleinen Google Plus-Debatte:

Abgesang auf Facebook-Werbesprech – Inhaliert lieber Konsumentenwünsche

Schickt auf Facebook & Co. keine Marketing-Jünglinge ins Feld, sondern den Chef des Unternehmens, um nicht mehr mit dem Rücken zum Kunden zu agieren. Schielt nicht auf die Zahlenspielchen der Excel-Exegeten, sondern erfreut Euch über jeden einzelnen Dialog, der Kunden zufrieden stellt. Nehmt Euch bewusst die großen Konzerne mit ihren Marketing-Truppen nicht zum Vorbild. Probiert einfach mal etwas anderes. Schmeißt die strategischen „Prozess-Empfehlungen“ der Consulting-Schmierlappen in den Müll und setzt auf Euren gesunden Menschenverstand.

Bauchgefühl schlägt die Schein-Rationalität der Zahlendreher, so lautet mein Credo als Beitrag zur Messgrößen-Debatte im Social Web. Hier liegt die Hohe Kunst, die der Bäckermeister intuitiv besser versteht als hoch dotierte Konzernchefs:

„Marketing zwar machen, aber unbewusst, aus der Intuition heraus; und dabei das eigene Handeln noch nicht einmal als Marketing zu verstehen“, schreibt Wiwo-Autor Thomas Koch, dessen Werbesprech-Kolumnen als Buch erschienen sind mit dem Titel „Werbung nervt“.

Die oberste Führungsetage in großen Unternehmen gehört in die erste Reihe, gehört mit der Nase in die Belange des Kunden gedrückt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht Monologe, die allein dem Kreativen-Ego dienen, wären plötzlich Maß aller Dinge, sondern Dialog mit Stammkunden, „mit den Begeisterten und den weniger Begeisterten. Gespräche. Respekt. Empathie“, so Koch. Etwas, was in Bäckereien, Kneipen oder Friseurläden jeden Tag praktiziert wird – ohne infantiles Facebook-Werbesprech.

Unternehmen sollten endlich damit anfangen, Konsumentenwünsche zu inhalieren und mit dem Ausatmen die Lösung bereits parat haben, fordert Koch:

„Ein Traum. Dem Konsumenten nahe sein, aber auf die eigene, innere Stimme hören.“

Mehr dazu in meiner morgigen The European-Kolumne.

Und hier die Service-Realität: Ärger um Telefonvertrag – Kunde bis über den Tod hinaus.

Wie man mit Bloggern ins Gespräch kommt. Gute Idee: DIE GLS BLOG-KOOPERATIVE: WIR SUCHEN BLOGGERINNEN UND BLOGGER MIT NEUGIER.

Siehe auch:

“Strategisches Content Marketing kann so viel mehr als nur ranken” – die Hoffnung stirbt zuletzt.