Heute schreibe ich einen Nekrolog als Stammleser von vielen Zeitschriften und Zeitungen, die ich mir früher regelmäßig gekauft habe – teilweise sogar im Abonnement.

Im Abo beziehe ich keinen einzigen Titel mehr. Mit meinen 51 Lenzen bin ich aber immer noch so konditioniert, dass ich ab und zu Printmedien kaufe. In meinem Stamm-Tabakladen. Früh morgens, bevor ich in meiner Stammbäckerei fünf Brötchen besorge, besuche ich den Tabakladen, um meinem Nikotinkonsum zu frönen. Am Dienstag greife ich manchmal zur NZZ wegen des Medienteils und zur FAZ wegen „Technik und Motor“. Am Donnerstag ist die Wochenzeitung „Die Zeit“ fester Bestandteil meiner Kaufentscheidungen, da die Beiträge hintergründig und kompetent geschrieben werden – die iPad-Variante überzeugt mich leider nicht, sonst würde ich sie wohl dort bevorzugen.

Am Samstag taz und Welt – letztere wegen des Literaturteils. Bin halt ein Büchernarr. Aber insgesamt geht bei mir die Tendenz bei Printmedien deutlich nach unten. Heute nun habe ich Zeit, Handelsblatt und aus gegebenen Anlass die FTD erworben. Bei der FTD war es das zweite Mal nacheinander. Eine Ausnahme. Seit mindestens zwei Jahren habe ich dieses Medium nicht mehr in Printform gelesen. Alle drei Zeitungen beschäftigen sich mit dem drohenden Untergang der Zeitungen. In den Verlagen kocht es wohl derzeitig gewaltig, nach der Insolenz der Frankfurter Rundschau und dem Sterben der FTD.

Etwas ausführlicher möchte ich auf die etwas trotzige Titelstory „Die Zeitung lebt!“ von Handelsblatt-Chefredakteur Gabor Steingart eingehen. Zuvor aber noch die Einschätzung der Eigentümerin meines Stamm-Tabakladens. Sozusagen die Sichtweise der Verkaufsbasis. Ist nicht repräsentativ, aber ein kleiner Indikator für die Gesamtsituation im Verlagswesen. Die Hauptkunden für Printmedien sind ältere Frauen, die noch treu ihre Lokalzeitung (Express oder GA) nachfragen und zu Titeln wie „Echo der Frau“, „Das Goldene Blatt“, „Landlust“ und TV-Zeitschriften greifen. Danach sieht es schon düsterer aus. Jugendliche würden heute noch nicht einmal zu den Zeitschriften neigen, die früher wie warme Semmeln weggegangen sind. Das Dr. Sommer-Team mit der Zeitschrift Bravo lag früher im Schnitt bei 30 verkauften Exemplaren. Jetzt gehen noch nicht mal drei Exemplare pro Ausgabe über die Theke. Wirtschaftstitel schmelzen in den Regalen wie Schnee in der Sonne. Das liegt nicht an den Verkaufserfolgen, sie werden gar nicht mehr ausgelegt. Grossisten listen sie schlichtweg aus. Ausnahme Flughäfen und Hauptbahnhöfe. Das Resümee meiner Tabakladen-Frau: Jugendliche und junge Erwachsene kaufen Printmedien fast überhaupt nicht mehr. Und wer so sozialisiert wird, bleibt wohl auch in späteren Jahren bei dieser Konditionierung.

Eine umfängliche Ursachenanalyse für das Zeitungssterben möchte ich hier nicht präsentieren. Das ist in den vergangenen Jahren schon mehr als genug gemacht worden. Aber auf Gabor Steingart möchte ich noch eine kleine Replik loswerden. Schon heute früh hat mich der Handelsblatt-Chefredakteur in seinem Newsletter ja zu einer Meinungsäußerung aufgefordert:

„Im Hamburger Verlagshaus Gruner & Jahr spielen sich Dramen ab. Redaktion, Verlag und Aufsichtsrat ringen um die Zukunft der „Financial Times Deutschland„. Nach dem Aus für die ‚Frankfurter Rundschau‘ würde binnen kürzester Zeit erneut eine überregionale Tageszeitung den Markt verlassen. Diese Entwicklung verheißt für unsere Demokratie nichts Gutes. In meinem Leitartikel ‚Die Zeitung lebt!‘ benenne ich die Irrtümer unserer Zunft und versuche Alternativen zum Zeitungssterben aufzuzeigen. Ihre Meinung dazu würde mich sehr interessieren: steingart@handelsblatt.com.“

Im Beitrag von Steingart gibt es einige Punkte, die völlig an der Wirklich vorbeigehen. Da wird wieder die Leier von der Umsonstkultur und den milliardenschweren Umsätze von Google abgenudelt sowie vom „Jahrhundertirrtum“ der Verleger, die Waren Information und Analyse im Internet gratis feilzubieten.

Es liegt eben an der Natur und Architektur des Netzes und der sozialen Medien, dass die Einstiegsbarrieren für die Vermittlung von Informationen so niedrig geworden sind, dass man keine riesigen Apparate mehr braucht, um publizistisch tätig zu werden. Die Jedermann-Medien breiten sich unaufhaltsam aus, mit sehr unterschiedlichen Konzepten der Finanzierung. Schauen Sie doch auf die Gaming-Youtuber, die sich alleine über die Klickraten mittlerweile nicht nur ein Taschengeld, sondern eine ganze Unternehmung leisten können. Beim Jedermann-TV via Hangout On Air wird es ähnlich ablaufen und selbst die klassischen TV-Anstalten treffen, obwohl es die Fernsehmacher noch nicht wahrhaben wollen. Ein Beispiel für Realitätsverdrängung lieferte beispielsweise ZDF-Sprecher Alexander Stock mit Blick auf die Original Channels von YouTube. Hierbei handelt es sich um werbefinanzierte und somit kostenfreie Spartenkanäle, die vor ein paar Wochen gestartet wurden:

„Eine Wirkung auf den TV-Markt werden diese webbasierten Plattformangebote nicht haben. Dafür ist die Internetnutzung am TV-Gerät zu gering.“

Die Reaktion von ARD-Programmdirektor Volker Herres geht in die gleiche Richtung:

„Für uns sind neue Themenkanäle keine Konkurrenz. Das Erste werde seine Schwerpunkte anlässlich des Starts des Youtube-Programms nicht verändern“.

Diese Einschätzung könnte sich rächen:

„Es ist besser, eine solche Herausforderung, die zu Beginn nur Teile des eigenen Geschäftsmodells gefährdet, früh anzunehmen und darauf zu reagieren. Denn gerade Werbekunden könnten an den zielgruppenspezifischeren Angeboten der YouTube-Channel einen großen Gefallen finden. Und jüngere Zielgruppen, die bereits heute regelmäßig Youtube nutzen, nehmen das Angebot gerne in Anspruch nehmen. Durch den individuellen Abruf verschiedener Clips kann man nicht nur ein individuelles Spartenprogramm erstellen. Es lässt sich sogar problemlos auf mobilen Geräten wie Handys und Tablet-PCs abrufen – und nicht nur bei Internet-tauglichen Smart-TVs. So besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass sich für immer mehr Nutzer das klassische Lean-Back-TV zu einem Lean-Forward-TV entwickelt. Und man hat den Eindruck, dass beitragsfinanzierten TV-Anstalten darauf nicht vorbereitet sind“, so Professor Ralf T. Kreutzer, der im Frühjahr 2013 gemeinsam mit Microstrategy-Manager Karl-Heinz Land das Buch „Digitaler Darwinismus – der (stille) Angriff auf Ihr Geschäftsmodell und Ihre Marke – Welche Macht Social Media wirklich innewohnt“ (Gabler Verlag) herausbringt.

Die beiden Autoren wollen die verschlafenen Führungskräfte wachrütteln und dokumentieren, welche Auswirkungen die sozialen Medien und weitere online-basierte Entwicklungen auf etablierte Geschäftsmodelle und erfolgreich eingeführte Marken haben. Im Jammertal hocken also nicht nur Verleger. Die Digitalisierung und Vernetzung macht auch vor anderen Geschäftszweigen nicht halt.

Völlig daneben sind die vorwurfsvollen Ausführungen von Steingart in Richtung der Werbewirtschaft.

„Jahrzehntelang war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Finanzierung von Zeitungen zur Hälfte durch die Wirtschaft mit ihren Anzeigen erfolgt. Doch die Wirtschaft zieht sich zurück (schnief, gs); es fand eine Neudefinition (????, gs) des Begriffs Werbung statt. Sie wird nicht mehr als das kommunikative Band zwischen Bürgern und Firmen gesehen. Sie soll nicht mehr in erster Linie informieren und überzeugen, sie soll jetzt anschaffen. Eine Anzeige muss verkaufen, sagen die, die dafür zuständig sind.“

Bei diesen Zeilen fehlen einem die Worte – nicht ganz. Auf welchem Planeten lebt Steinhgart eigentlich. Werbung habe früher informiert als Band zwischen Bürgern und Firmen? Werbung war und ist bislang schonungslose Berieselung nach dem Prinzip der Einwegkommunikation. Was über Massenmedien auf mich niederging empfand ich immer als Belästigung und nicht als Dialog. Egal, in welcher Medienform sie dargeboten wurde. Diese Art der Werbung funktioniert auch im Netz nicht.

Der Journalismus-Professor Stephan Ruß-Mohl hat das sehr gut beschrieben: Massenmedien hatten als „Partner“ der Werbewirtschaft lange Zeit eine marktbeherrschende Stellung.

„Damit konnten sie bei den Anzeigenpreisen kräftig zulangen. Über Jahrzehnte hinweg erzielten sie Traumrenditen, von denen nicht nur viele Verleger, sondern auch so manche Redakteure in ihren Nischen wie die Maden im Speck lebten. Im Internet herrscht dagegen Wettbewerb. (Ja, Wettbewerb, Herr Steingart. Wo das Handelsbatt die Marktwirtschaft so sehr liebt, gs). Der Konkurrent, der auf dieselben Anzeigenkunden hofft, ist nur einen Mausklick entfernt. Deshalb schrumpfen bei den Werbeumsätzen die Margen, aus denen sich früher Redaktionen großzügig finanzieren ließen“, so Ruß-Mohl.

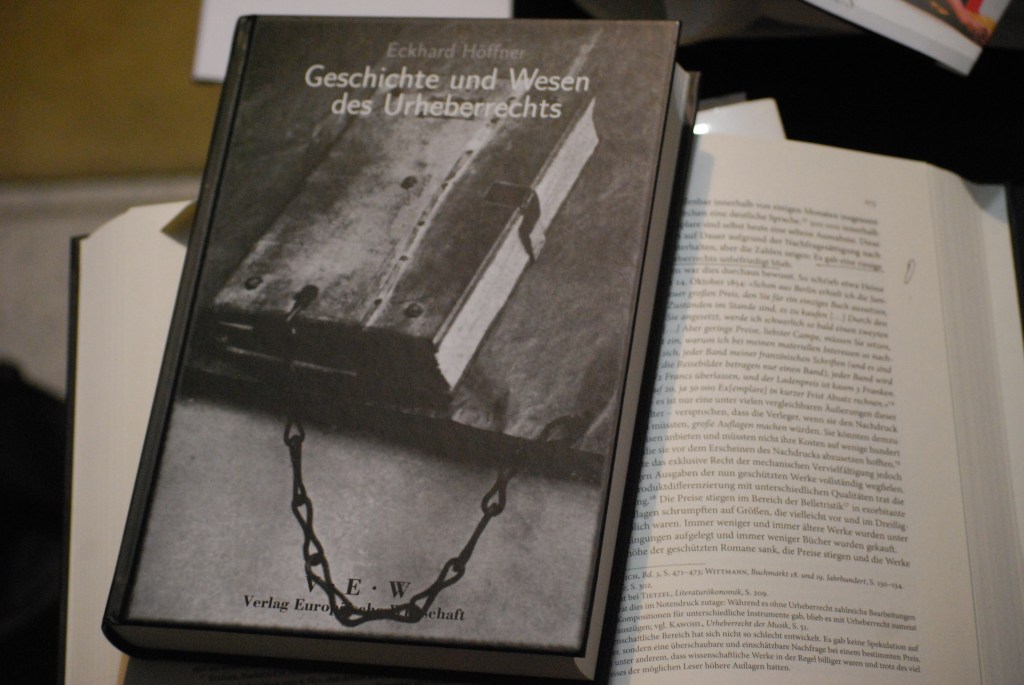

Für die Werbetreibenden seien das paradiesische Zustände. Sie könnten ihre Zielgruppen ohne allzu große Streuverluste über das Internet sehr viel besser erreichen und müssten das Geld nicht mehr zum Fenster rausfeuern. Und noch ein Trend schröpft die Verlage: Wer nach einer neuen Freundin Ausschau hält oder sein Auto zum Verkauf anbietet, kann online inzwischen gratis oder für wenig Geld seine Ziele erreichen. Hier hilft die Silo-Taktik der Verlagsmanager nicht weiter. Die entsprechenden Portale laufen auch ohne Nachrichten-Content! Da wird auch das Leistungsschutzrecht, Verwertungsgesellschaften, Abmahnterror, Gebühren-Abzocke und sündhaft teure Payment-Strategien nicht weiterhelfen. Deshalb kann ich mich der Forderung von netzpolitik.org nur anschließen: Fordert eine richtige Bundestagsdebatte über das Leistungsschutzrecht.

Für die auswechselbaren Tagesnachrichten der Gesternmedien helfen die Schutzwälle nicht weiter, sie werden zu einer Innovationsstarre der Verlage führen und sie zu Dinosauriern der Medienwelt degradieren.

Das ist übrigens auch ein Problem beim Handelsblatt. In den vergangenen Monaten habe ich zwei Ausgaben gekauft. Jeweils am Freitag. Es lag nur an den Schwerpunktgeschichten – deshalb bin ich ja auch ein Stammleser der Zeitschrift brand eins. Es waren die Wochenend-Titel über „Wirtschaft neu denken“ „Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg der Bundesbank“, die mich zum Kauf animierten.

Warum sollte ich mir das Handelsblatt zulegen mit den dämlichen Kurstabellen, die mir Online von jeder x-beliegigen Bank oder Yahoo Finance weitaus präziser und in Echtzeit angeboten werden. Warum sollte ich mir noch mal den Schlagabtausch zwischen Merkel und Steinbrück in der gestrigen Haushaltsdebatte antun? Printmedien, die täglich erscheinen, sind ein Anachronismus. Sie berichten in der Regel über Gestern-Ereignisse und mutieren deshalb zu Gestern-medien. Mein Rat an das Handelsblatt. Umstellung auf eine Wochenzeitung, die sich in ihrer Wirtschaftsberichterstattung am Vorbild der Zeit orientiert und ausschließlich mit Schwerpunktthemen aufwartet, die über den Tellerrand des Tagesgeschehens hinaus gehen.

Echtzeit-Nachrichten sollten nur noch online kommen. Das Börsengeschehen kann man automatisiert auswerten und vielleicht noch kuratieren. Alles weitere wurde beim c’t-Online-Talk von Deutschlandradio Wissen sehr schön auf den Punkt gebracht. Kommt direkt am Anfang der Gesprächsrunde über den Niedergang der Wirtschaftspresse:

Soweit die Meinung eines früheren Stammkunden von Printmedien, der nur noch spontan zu Printausgaben greift.

Übrigens übt sich auch Springer-Chef Döpfner in der Kunst des Pfeifens im Walde:

Der Journalismus hat das Beste noch vor sich.

Siehe auch:

„Financial Times Deutschland“ am Ende – Ein Blatt für Sturm und Drang.

Update:

Im Laufe des Tages sind noch einige Beiträge zur Zeitungskrise hinzugekommen. Hier eine kleine Auswahl:

Medienvielfalt selber machen – was die Zeitungskrise mit Blogs zu tun hat.

Warum Blogs gerade heute voll super sind und warum eigentlich noch viel mehr möglich wäre.

“Financial Times Deutschland” – Chronik eines absehbaren Ablebens.

ZEITUNGSKRISE: Das Blatt wendet sich.

Auf eine Tasse Tee mit Richard Zinken: „Wer zahlt bestimmt.“

Auf den Hund gekommen: Der Wärmestuben-Journalismus der »Zeit«.