Google Plus war sehr gut für Diskussionen. Ein Highlight hier, als Frank Schirrmacher hier mitdiskutierte: https://t.co/v7osaO5M8q

— Christoph Kappes from TOGETHER (@ChristophKappes) October 8, 2018

In den Anfangstagen von Google Plus war das noch möglich. Und es war nicht nur der Reiz des Neuen und die überfällige Antwort des Suchmaschinen-Konzerns auf Facebook, die zu der Anfangseuphorie führte. Vieles im Design, im Aufbau und in der Funktionalität überzeugte mich über lange Zeit. Etwa Dienste wie Hangout on Air – also der erste Livestreaming-Dienst für Konferenzschaltungen und sehr coolen Apps, der Hannes Schleeh und mich zu unglaublich vielen Sendungen inspirierte.

In der von Christoph Kappes ausgelösten Debatte ging es um die Etablierung einer europäischen Suchmaschine, die von Schirrmacher gefordert wurde. Meine Antwort dazu kennt Ihr hier unter dem Hashtag #ChiracdesTages. Eine staatliche Initiative hielt ich damals und halte ich auch heute noch für zwecklos.

Und wie war das mit Frank Schirrmacher? Zu seinen Spitznamen zählte wohl Karlsson vom Dach, wenn die Darstellung von Michael Angele der Wahrheit entspricht. Aber so doof ist diese Analogie gar nicht. Er war nicht nur ein großer Geist, der Frank Schirrmacher, er tauchte wie Karlsson plötzlich auf und brachte Leben in die Bude. Schirrmacher war ein Meister der Debatten. Auch auf Google Plus. Hier ein kleiner Auszug der Disputation:

Gunnar Sohn

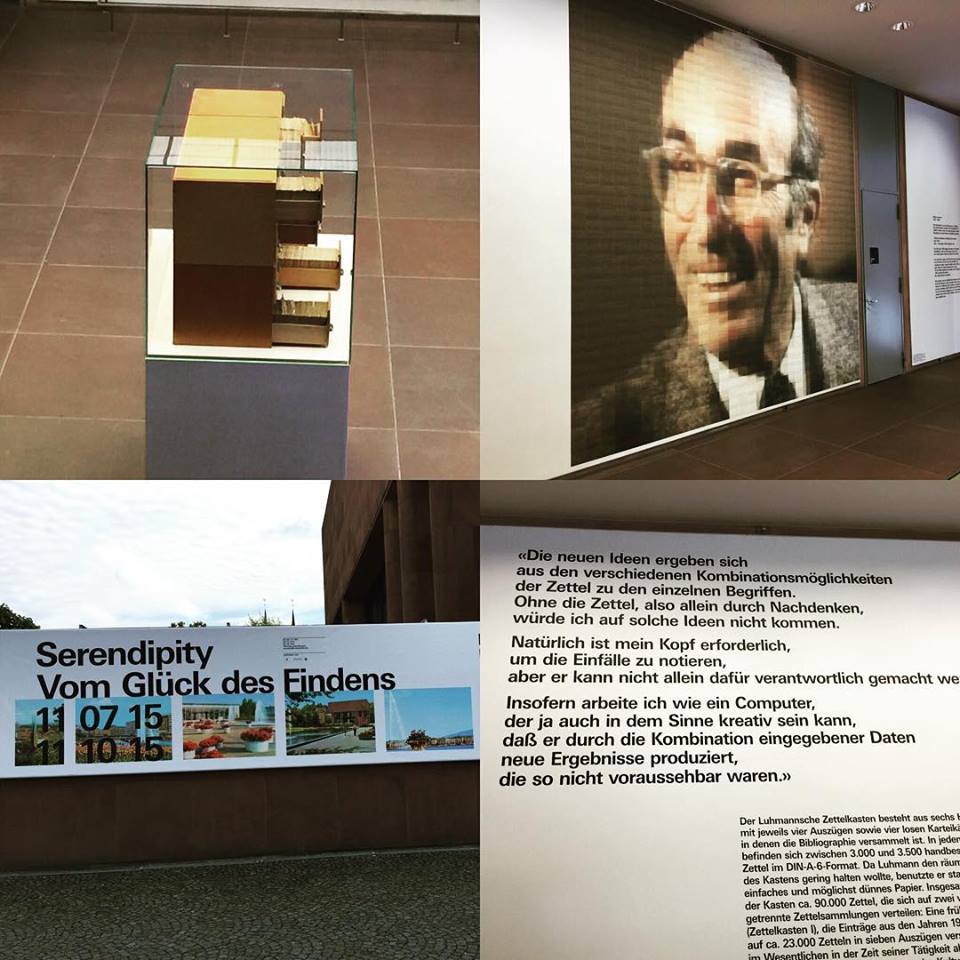

Eine Passage im Text von Schirrmacher ist doch höchst erfreulich: „Das Netz, das wird immer deutlicher, folgt den Regeln des talmudischen Kommentars, nicht denen des wissenschaftlichen. Offenbar nehmen wir Quellen, auch nachrichtliche, zunehmend als Glaubensinhalte wahr, nicht mehr als Fakten. Es könnte so sein, aber es könnte auch anders sein. Die alltägliche Wissenssozialisation beruht heute auf der Annahme: Die Fakten stimmen nicht mehr, jedenfalls stimmen sie nicht sehr lange – nicht deshalb, weil sie gelogen wären (auch das kommt vor), sondern weil sie schon in der nächsten Minute ganz anders sein können. Das Netz – in seinem gegenwärtigen Stadium – verhandelt deshalb vor allem das, was die Talmudisten ‚Lehrmeinungen‘ nannten – Meinungen, nicht Orthodoxien. Das führt allerdings oft dazu, dass sich auf den labyrinthischen Wegen der Deutungen, des unvollständigen Lesens (etwa der Pressemitteilung, wie im vorliegenden Fall, statt des Textes) die Ursprungsquelle bis zur Unkenntlichkeit entstellt.“ Die Schlussfolgerung im letzten Satz halte ich für falsch. Richtig beobachtet ist die sinkende Relevanz der Orthodoxien. Da braucht man nicht zum Talmud greifen. Niklas Luhmann reicht auch: Mit der Computerkommunikation, so Luhmann, wird die Eingabe von Daten und das Abrufen von Informationen soweit getrennt, dass keinerlei Identität mehr besteht. Wer etwas eingibt, weiß nicht, was auf der anderen Seite entnommen wird. Die Autorität der Quelle wird entbehrlich, sie wird durch Technik annulliert und ersetzt durch die Unbekanntheit der Quelle.

Ebenso entfällt die Möglichkeit, die Absicht einer Mitteilung zu erkennen und daraus Verdacht zu nähren oder sonstige Schlüsse zu ziehen, die zur Annahme oder Ablehnung der Kommunikation führen könnten. Die moderne Computertechnik greift die Autorität der Experten an. Fast jeder hat mittlerweile die Möglichkeit, die Aussagen von Wissenschaftlern, Journalisten, Unternehmern oder Politikern am eigenen Computer zu überprüfen. Die Art und Weise, wie Wissen in den Computer kommt, lässt sich zwar schwer überprüfen. Sie lässt sich aber jedenfalls nicht mehr in Autorität ummünzen. Und genau das treibt einige Denker, Einpeitscher und Debatten-Dompteure an die Decke. Man braucht das Internet nicht überhöhen oder kultisch in Web 2.0-Ideologie gießen. Man muss das Internet auch nicht heilig sprechen. Wo die kulturellen Katastrophen der Computer-Kommunikation enden werden, kann kaum jemand vorhersehen oder beeinflussen. Das macht das Ganze ja so reizvoll. Das Problem des unvollständigen oder kursorischen Lesens kann vom Luhmann-Szenario nicht abgeleitet werden. Das Problem hatte schon Herder. Jeder Leser ist eben auch ein Nicht-Leser. Herder beschreibt sich als trockener Gelehrter, als ein totes, künstliches System von Wissensbeständen. Er selbst sei „ein Tinenfaß von gelehrter Schriftstellerei“. Mit 24 ist Herder so angefüllt von Wissen, dass er dieses als Ballast beklagt.

Er entwickelt deshalb eine Kulturtechnik der kursorischen Lektüre. Er wird zum Läufer, zum Cursor, der im virtuellen Raum der Gelehrtenbibliothek zwischen Texten durcheilt und in dieser schnellen Bewegung neue Querverbindungen schafft. Es sei ein methodisches Verfahren, das ihm die Lizenz zum Flüchtigen gibt. In der so genannten „percursio“- im Durchlauf – darf aufgezählt und angehäuft werden, ohne dass es jeweils einer expliziten Behandlung der einzelnen Elemente bedarf. Herder praktiziert die gelehrte Lizenz, Materialmengen „aufs Geratewohl“ zu durcheilen. Die richtige Ordnung ist dabei zweitrangig. Die Sylvae wird definiert als Sammlung von schnell niedergeschriebenen Texten. Man schreibt nicht akademisch korrekt oder pedantisch genau, sondern aus dem Stegreif. Man formuliert aus dem Schwung heraus. Seine Lektüre ist nicht mehr festgelegt auf einen ursprünglichen oder autoritätsfixierten Wortlaut. Herders Suchläufe kennen keinen Abschluss. Das Universalarchiv ist uneinholbar. Eine beständige Lektüre der Menschheitsschriften ist unmöglich. „Alles“ ist nicht zu lesen, zu kennen, zu wissen. Es reicht nur zu Verweisen und Fundorten. Entscheidend ist die Zirkulation der Daten, der Datenstrom, der keinen Anfang und kein Ende hat, der neue Routen und Entdeckungen zulässt. Kanonische Wissensbestände müssen durch intelligente Suchroutinen ersetzt werden.

Und dann landen wir wieder bei Google und den Warnungen von Schirrmacher, die er schon in seinem Buch „Payback“ in etwas anderer Form artikuliert hat. Die Vernetzung von Maschinen und Menschen zu Bedingungen, die von der Maschine diktiert werden. Es ist die Unterwelt der Benutzeroberfläche, die den FAZ-Herausgeber wohl weiter umtreibt. Maschinenräume im Silicon Valley, die ein Nichtinformatiker niemals zu sehen bekommt. Dort würden unsere digitalen Doppelgänger gebaut. Am Ende mündet das Ganze in Maschinen-Paternalismus – das kann allerdings unter privater und auch staatlicher Regie eintreten. Selbst unter dem Regime einer europäischen Suchmaschine. Mich würde ein Blick in den Maschinenraum von Google auch brennend interessieren. Vielleicht eher eine Aufgabe für Wikileaks!

Frank Schirrmacher

Gunnar Sohn et al, leider in Eile:

- Wir wissen n i c h t was Google weiss. Oder finden Sie irgendwo im Netz die Ergebnisse der minütlichen Analytik und ihrer Hochrechnung, jenseits der meistgesuchten Suchbegriffe. Das aber ist das Wissen des 21.Jhrdts.

-

„Alles“ ist nicht zu lesen, zu kennen, zu wissen.“ Das ist ja gerade nicht das Neue! Das wussten ja gerade die Enzyklopädisten am besten. Das Neue ist doch umgekehrt, das der imaginäre Vertrag, an den alle glauben, besagt das „alles“ zu wissen ist, was ist und kommuniziert. Tertium non datur. Man exisitert nicht, wenn man nicht im Netz exisitert, hiess das ja mal so schön. Konsequent entstehen erstmals seit der Reformation wieder Institutionen der Allwissenheit, die ihre Priester in die Marketing- und Personalabteiungen entsenden.

Gunnar Sohn

Frank Schirrmacher –

- Das ist doch profan. Natürlich wissen wir nicht, was die Mountain View-Boys wissen. Sonst könnten wir direkt morgen ein Google Plus Plus gründen. Die wären schön blöd, ihre Betriebsgeheimnisse zu lüften. Die Problematik entsteht in der Tat, wenn Menschen über Maschinen und Algorithmen anfangen, zwischen gut und böse, richtig und falsch zu befinden. 2. Ihre Gegenstrategie einer europäischen Suchmaschine kann genauso in die Hose gehen und zu Verwerfungen führen. Entscheidend ist die Vielfalt der Möglichkeiten, Wissen zu generieren und selber zu publizieren. Wenn Sie nun insinuieren, hier gäbe es nur drei amerikanische Konzerne, die das Netzgeschäft dominieren, dann müssen Sie aber auch erwähnen, dass die großen Drei sich bis auf das Messer bekämpfen. Da gibt es keinen Gleichklang. Im Social Web erschien bis vor drei Wochen Google noch als der große Verlierer und man sprach von der Dominanz des Social Graph, der wichtiger sei als die Maschinen-Intelligenz von Google. Zur Zeit schaut Zuckerberg ziemlich blöd aus der Wäsche. Alles kann sich sehr schnell drehen. Entscheidend ist wohl die Tatsache, dass sich im Netz dauerhaft kein Monolith etablieren kann.

Frank Schirrmacher

ad Gunnar Sohn – Nein, nicht profan, sondern, um im Bild zu bleiben, sakral. Sie reden vom materiellen Geschäftsgeheimnis von Google. In der Tat: wie wichtig das ist zeigt der Patentthriller um die Erfindung des Telefons. In der Tat: das ist profan.

Das wirkliche Geheimnis ist nicht der Algorithmus, der uns füttert, sondern den wir füttern. Was wohl gewesen wäre, wenn Bells Erfindung alle Telefonate aufgezeichnet hätte, analysiert hätte, Stichwörter gefiltert hätte, Rückschlüsse auf Ort, Zeitpunkt und Stimmfärbung getroffen hätte und das ganze dann als sein Privateigentum weiterverkauft hätte. Wenn das:

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704547604576263261679848814.html

schon möglich ist, ohne verbale Kommunikation und bei nur 2000 Menschen, was ist dann heute insgesamt möglich? Das wüsste ich gern, mehr nicht. Gegen das Sakrale hilft nur Aufklärung – das würde schon reichen, hat nämlich auch in der Vergangenheit schon geholfen.

Martin Lindner

zum nebenpunkt mit der europäischen suchmaschine: wenn ich +Frank Schirrmacher s kommentare hier richtig verstehe, will er gar nicht so sehr die eu-konkurrenz gegen us-google, sondern eine art CERN-forschungszentrum für semantische algorithmen, damit „wir“ (wer?) uns hier auch mit diesen großartigen weltwissenserkenntnissen beschäftigen können. das verstehe ich schon. es gibt bloß vermutlich keinen weg dahin zu kommen: jedenfalls ganz sicher nicht, indem die EU-forschungsgemeinde sich selbst noch ein monsterprojekt genehmigt. (und auch google entstand ja nicht, weil das pentagon große forschungsgelder investiert hat.)

Michael Seemann

Was für eine schöne Diskussion!

Mal jenseits des der politischen Frage, nach dem Besitz der Infrastruktur (dazu gleich), fehlt mir ein wesentlicher Aspekt bei der Frage nach dem Gedächtnisses: Warum tun wir das? Denn wir tun es ja ganz offensichtlich, also hat es ja einen gewissen Sinn, einen Nutzen.

Jan Assmann hatte für das kulturelle Gedächtnis bereits gezeigt, dass im Zuge der Erfindung der Schrift eine gewisse Liberalisierung des Umgangs der Kultur vollzogen hat. So war die kulturelle Identität der Juden recht früh „portabel“, weil sie in Schrift fixiert war und nicht mehr an rituelle Gedenkorte, wie noch bei den Ägyptern.

Groys wiederum zeigt, wie sich der Kunstbegriff im Laufe der Jahrhunderte von einem Reproduktiven, eng gefassten hin zu einem auf das Neue ausgerichteten entwickelt. Seine These: je besser wir Informationen und Wissen zugänglich halten (Mächtigkeit und Accessibility von Archivtechnik), desto mehr kapriziert sich Kultur auf die Erschaffung von neuem und dem Fortschritt – auf Irritation des Bestehenden, sozusagen.

Ich als neophiler Mensch begrüße das sich zum Allarchiv wandelnde Internet und weine den dadurch obsolet werdenden Stützen der repititiven – das heißt sich auf Tradition berufenden – Kulturtechniken des Archivierens keine Träne nach.

Natürlich ist es eine politische Frage, wer die Infrastruktur für diese Technik bereitstellt, das will ich gar nicht leugnen. Aber erstens sehe ich Googles Übermacht da nicht so extrem, sondern durchaus austauschbar und zweitens glaube ich, dass die konkurrierenden Strukturen (z.B. Staat) keinerlei vernünftige Alternative bereitstellt. Weder eine wünschenswerte aber vor allem aber keine effektive.

Es gibt viele Szenarien, wie sich das politisch austariert. Aber keines davon wird ein Staat vs. Google beinhalten, m.E.

Bis dahin halte ich es für wichtig den Infrastrukturanbietern so wenig exklusives Wissen wir möglich zu erlauben. Nur Wissen, das von allen indexierbar und analysierbar ist, sollten die großen Player bekommen. Das heißt: nieder mit den Privacyeinstellungen!

Christoph Kappes könnte doch die gesamte Debatte auf seinem Blog dokumentieren, sonst geht das verloren. Wäre schade.

Zu den Gründen für den Niedergang von Google Plus habe ich heute früh kurz mit Stefan Pfeiffer in unserem Format #9vor9 gesprochen: