Magritte im Kinosaal: Das Bild widerspricht dem Wort

Dass ausgerechnet im Kino des Museum Ludwig – einem Ort, der seit jeher an der industriellen Erzeugung von Vorstellungskraft beteiligt ist – René Magrittes „Les mots et les images“ auf die Leinwand kam, war mehr als ein kunsthistorischer Einschub. Es war der heimliche Leitfaden des Abends. Magritte zeigt nicht einfach Bilder, er stellt Bedingungen: Wörter kleben nicht an Dingen, Bilder sind keine Dinge, und Bedeutung entsteht nicht aus Ähnlichkeit, sondern aus einem Verhältnis, das stets wackelt.

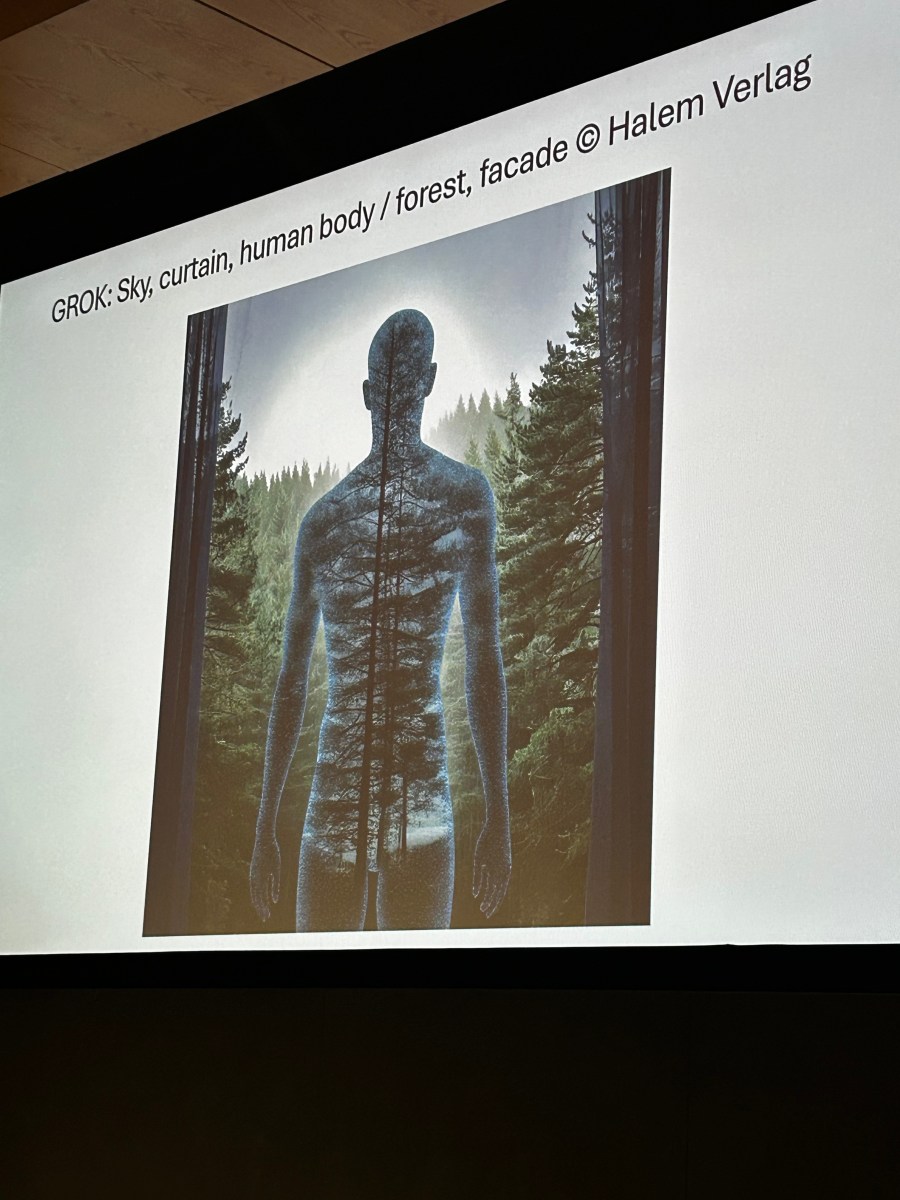

Diese Folie erschien im Laufe des Vortrags wie ein Prüfstein für die Frage, die über der Veranstaltung stand: Ist das, was KI-Systeme hervorbringen, Kunst – oder nur ein neuer Modus der Illustration? Und weiter: Wenn die Maschine Bilder „versteht“, wie verstehen wir dann noch Bilder?

Die Mathematik der Varianten: Kreativität als Suchproblem

Dieter Mersch – Mathematiker und Philosoph, Medientheoretiker, später Philosophische Ästhetik – argumentierte gegen die gängige Beruhigungsformel, KI sei „nur ein Tool“ und das Ergebnis daher automatisch harmlos. Seine Pointe zielte tiefer: KI-Systeme seien Mathematik-Maschinen, begrenzt durch das, was sich formalisieren, zählen, gewichten, optimieren lässt. In dieser Sicht ist das generierte Bild kein Werk, sondern eine Ausgabe: Ergebnis einer Funktion, die Eingaben (Prompts, Parameter, Trainingsverteilungen) auf Ausgaben (Pixel) abbildet.

In dieser Funktionalität liegt die Verführung. Sie macht Kreativität scheinbar verfügbar – als wäre sie eine Rechenoperation im Raum der Möglichkeiten. Die Kunst wird dann zu einer Frage der Kombinatorik: mehr Daten, mehr Rechenzeit, bessere Modelle, bessere Ergebnisse. Der Markt liebt das, weil er Varianz mit Innovation verwechselt: Die Auktion ist die natürliche Heimat des „beeindruckenden Outputs“.

Mersch konterte, indem er zeigte, wie man Systeme „auflaufen“ lassen kann: mit offenen Fragen, mit widersprüchlichen Kontexten, mit jenen Stellen, an denen das Modell seine Statistik verrät. Der Vortrag hatte damit eine dramaturgische Strategie: Entzauberung durch Vorführung.

Mein Einwand: Die Blackbox als zu bequeme Grenzziehung

In der Diskussion wurde mir an einem Punkt unbehaglich – und ich habe es als Einwand formuliert: Wenn der Abend vor allem demonstriert, wie man KI-Systeme vorführen kann, bleibt eine Frage unterbelichtet: Was passiert, wenn Mensch und Maschine nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten? Nicht als Mythos vom „Ersatzmenschen“, sondern als alte künstlerische Praxis, die es längst gibt: die Linie von frühen Computerkünstlern, in der Programmierkraft, Instrument und Entscheidung verschmelzen.

Hier griff ich zum Wort „Blackbox“ – nicht als metaphysische Behauptung („das Gehirn ist geheimnisvoll, also heilig“), sondern als epistemische Lage: Auch wir wissen nicht vollständig, wie Einfälle, Bedeutungen, Entscheidungen in uns zustande kommen. Wir konstruieren Kontexte, collagieren, kuppeln, variieren, verfeinern. Wenn man die Maschine als „Blackbox der Kontextverarbeitung“ abtut, gerät man in Gefahr, die menschliche Blackbox als sakrosankt zu setzen – und damit den entscheidenden Unterschied zu verfehlen.

Denn der Unterschied liegt nicht zuerst darin, dass etwas im Innern undurchsichtig ist. Der Unterschied liegt darin, was ein System im Außen schuldet.

Wittgenstein gegen den Innerlichkeitskult: Bedeutung ist Gebrauch

Wer Wittgenstein ernst nimmt, kann die Debatte von innen nach außen drehen. Bedeutung ist kein Besitz im Kopf, keine private Substanz, kein inneres Leuchten, das sich dann im Werk „ausdrückt“. Bedeutung ist Gebrauch: öffentliche Kriterien, Regeln, Praktiken, Formen des Lebens. Nicht das Innenleben entscheidet, sondern das, was im Verkehr trägt – und was scheitert.

Das trifft die KI-Frage dort, wo sie weh tut: Ein Generator kann Formen liefern, aber er spielt nicht in dem Sinn, dass er Gründe geben, Ansprüche erheben, Versprechen brechen, Verantwortung tragen könnte. Er produziert Anschlussfähigkeit; wir produzieren Verbindlichkeit. Kunst aber – sofern sie mehr ist als Dekor – ist genau diese riskante Erzeugung von Verbindlichkeit: ein Satz, ein Bild, eine Setzung, die nicht nur gefallen will, sondern gelten soll.

Turing ohne Metaphysik: Imitation ist nicht Identität

Auch Turing hilft – sofern man ihn nicht als Erlöser der Maschinen missversteht. Das Imitationsspiel fragt nicht nach dem „Wesen“ im Innern, sondern nach der Teilnahmefähigkeit: Kann etwas in unseren Sprach- und Handlungsspielen bestehen? Genau darin liegt die Nüchternheit – und die Zumutung. Die Maschine muss nicht „denken“ wie wir, um zu funktionieren. Und wir müssen nicht wissen, wie sie funktioniert, um von ihr beeinflusst zu werden.

Das verschiebt den Fokus: Nicht „Ist das Kunst?“, sondern: Unter welchen Bedingungen behandeln wir Outputs als Kunst – und was macht diese Behandlung mit unseren Kriterien? Die gefährliche Stelle ist nicht der Algorithmus, sondern die institutionelle und soziale Bereitschaft, Urteil durch Komfort zu ersetzen.

Der Kurator als Möglichmacher: Nicht Aufpasser, sondern Kontextbauer

An diesem Punkt kommt eine Figur ins Spiel, die im Kunstbetrieb längst wirksam ist und in der KI-Welt erst verstanden werden muss: der Kurator – nicht als Kontrollinstanz, sondern als Möglichmacher. Einer, der Räume schafft, in denen Bedeutung entsteht, weil nicht alles fertig ist, weil Brüche erlaubt sind, weil Umdeutung ausdrücklich eingeladen wird.

Übertragen auf KI heißt das: Der entscheidende Mensch ist nicht der Prompt-Flüsterer, der auf „Ausführen“ klickt. Der entscheidende Mensch ist der, der Kontexte inszeniert: der Fragen so stellt, dass nicht nur Output entsteht, sondern Streit; der Brüche zulässt; der das Nicht-Vorhersehbare nicht als Fehler, sondern als Möglichkeit behandelt. Kuratieren ist hier keine Aufsicht, sondern eine Ethik der Rahmenbedingungen.

Was vom Abend bleibt: Kritik ja – aber nicht als Beruhigung

Mersch’ Vortrag hatte die Stärke, die gängige Euphorie nicht zu bedienen. Er erinnerte daran, dass Generatoren nicht „unschuldig“ sind: Sie füttern Bildpolitiken, sie standardisieren Stile, sie beschleunigen die Zirkulation des Immergleichen. Und doch blieb ein Risiko: Die Vorführung der Schwächen kann das Publikum beruhigen – „so dumm ist das“ – statt es zu beunruhigen – „so sehr hängt das an uns“.

Magritte auf der Leinwand war die beste Antwort des Abends auf seine eigene Versuchung. Denn Magritte sagt nicht: Das Bild ist falsch. Er sagt: Das Bild ist nie nur Bild. Es steht im Verhältnis zu Worten, Blicken, Erwartungen. Genau dieses Verhältnis ist die eigentliche Arena der KI-Kunst. Nicht ob die Maschine „kreativ“ ist, entscheidet, sondern ob wir den Mut haben, unsere eigenen Kriterien zu überprüfen – und die Verantwortung nicht an die Statistik zu delegieren.

Am Ende ist die Blackbox nicht das Modell. Die Blackbox sind wir: unsere Bequemlichkeit, unser Hunger nach Varianten, unsere Bereitschaft, Bedeutung mit Wirkung zu verwechseln. Wer das begriffen hat, hat aus einem Vortrag über künstliche Kreativität eine Frage an die eigene Urteilskraft gemacht. Und das wäre – im besten Sinn – Kunst im Kontext.

Exkurs: Die Konstruktivisten und der Platonismus der Ingenieure

Silicon Valley als metaphysische Werkstatt

Der Ingenieur-Platonismus aus dem Silicon Valley ist keine akademische Position, sondern eine Arbeitsreligion: Was sich formalisieren lässt, existiert; was existiert, lässt sich optimieren. Die Welt erscheint als vorgegebener Vorrat an Strukturen, die nur noch entdeckt, vermessen, in Vektorräume gelegt werden müssen. „Reality“ wird zur Datenbank, Wahrheit zur Konvergenz einer Loss-Funktion. Das ist Platonismus ohne Dialoge: Ideen nicht als Ideen, sondern als Features.

Diese Haltung ist so wirksam, weil sie sich als Bescheidenheit tarnt. Man behauptet nicht mehr, die Welt zu kennen – man behauptet nur, Modelle zu bauen. Doch im selben Atemzug wird das Modell zur Welt. Aus dem mathematischen Ideal der Invarianz wird ein politisches Ideal der Steuerbarkeit.

Foerster: Nicht die Welt wird erkannt, sondern erzeugt

Heinz von Foerster hat genau an dieser Stelle die Schraube gedreht. Sein Konstruktivismus – genauer: eine Kybernetik zweiter Ordnung – beginnt mit einer simplen Störung des platonischen Selbstverständnisses: Der Beobachter gehört in das Beobachtete. Wissen ist nicht Entdeckung eines bereits fertig vorliegenden Kosmos, sondern Resultat von Unterscheidungen, die ein System trifft, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Wahrheit wird damit nicht beliebig, aber sie wird situiert: abhängig von Perspektive, Zweck, Rückkopplung, Verantwortung.

Für den Ingenieur-Platonismus ist das unerquicklich, weil es den schönen Traum zerstört, man könne die Welt „neutral“ abbilden. Foerster sagt sinngemäß: Jede Abbildung ist schon eine Operation – und jede Operation hat Folgen. Wer behauptet, nur zu messen, hat sich meist nur die eigenen Setzungen unsichtbar gemacht.

Bense und Franke: Mathematik als Medium, nicht als Altar

Max Bense hat die Mathematik früh in die Ästhetik hineingezogen – allerdings nicht, um der Kunst ein Rechenzentrum überzustülpen, sondern um sie als Informationsereignis zu denken: Ordnung und Komplexität, Variation und Redundanz, Signal und Rauschen. Das war riskant, weil es den Verdacht nährte, Kunst ließe sich messen. Aber der produktive Kern dieser „exakten Ästhetik“ liegt woanders: in der Einsicht, dass Form nicht nur Ausdruck, sondern Organisation von Möglichkeiten ist.

Herbert W. Franke wiederum – Praktiker, Experimentator, Pionier der Computerkunst – behandelte die Maschine nicht als Genie, sondern als Apparat der Variation: Serie, Zufall, algorithmische Regel, Wahrnehmungsversuch. Seine Arbeiten sind weniger Beweise für „künstliche Kreativität“ als Studien darüber, wie sich ästhetische Erfahrung verschiebt, wenn man Verfahren sichtbar macht. Franke steht damit näher bei Foerster als bei den platonischen Ingenieuren: Nicht „Die Maschine entdeckt Schönheit“, sondern „Wir lernen an der Maschine, was wir überhaupt Schönheit nennen“.

Der Streitpunkt: Entdecken oder Konstruieren?

Hier verläuft die eigentliche Frontlinie.

- Platonismus der Ingenieure: Es gibt eine vorstrukturierte Welt; Daten sind ihr Abdruck; Modelle sind Annäherungen; Optimierung ist Fortschritt.

- Konstruktivismus: Es gibt keine „datenreine“ Welt; Daten sind Ergebnisse von Entscheidungen; Modelle sind Eingriffe; Optimierung ist immer Optimierung von etwas für jemanden.

Wer KI als Kunstmaschine feiern will, hängt oft stillschweigend am ersten Bild: Kreativität sei ein Raum, der schon existiert, und das Modell navigiere ihn eben besser. Konstruktivistisch gelesen ist Kreativität eher ein Kontext- und Verantwortungsphänomen: Sie entsteht dort, wo Regeln gesetzt, gebrochen, reflektiert werden – und wo jemand für diese Setzungen einsteht.

Das macht den Gegensatz so aktuell: Silicon Valley baut Werkzeuge, als wären sie Weltzugänge. Die Konstruktivisten erinnern daran, dass sie zuerst Weltzugriffe sind – und damit immer auch Weltpolitiken.

Siehe auch: