Man öffnet die Schranktür über der Spüle – und alles darin ist zu groß. Ketchupflaschen im Restaurantformat, Reissäcke wie Sandsäcke, Dosen, die wirken, als hätten sie ein Eigengewicht. Für einen Augenblick kippt der Maßstab: Die vertraute Küche wird zur Bühne, auf der man selbst plötzlich klein ist, ein Gulliver im Küchenschrank.

Hans Ulrich Obrist erzählt eine Szene, die genau aus so einem Maßsturz lebt. Die Künstler (Fischli/Weiss) wollten seine Küche „normal“ machen – und heraus kam eine „Mini-Ausstellung“, die dann sogar Besucher hatte – in drei Monaten kamen 29. Das Komische daran ist nicht der Ketchup, sondern die Verschiebung: Ein Alltagsschränkchen wird, nur durch den Maßstab und den Blick, zu etwas, das sich nicht mehr ganz in „Gebrauch“ auflöst. Und dann passiert der zweite, noch wichtigere Schritt: die Rahmung. Obrist schreibt, er habe „ziemlich schnell verstanden“, dass man selbst über intime Ausstellungen „immer ein Buch veröffentlichen“ müsse – und dass der Katalog selbst zur Ausstellung werden könne, als „tragbare Ausstellung“, 500 Exemplare, Werke und Fotos in Umschlägen.

Man kann das (frech, aber als Denkfigur produktiv) auf die Pointe bringen: Kunst ist es, wenn sie im Katalog erscheint. Nicht weil Papier adelt. Sondern weil Kunst eine soziale Physik besitzt: Sie entsteht nicht nur durch Dinge, sondern durch Zirkulation – durch Formen, die Dinge sichtbar, diskutierbar, zitierbar machen. Der Katalog ist dann nicht Beipackzettel, sondern ein Gerät: Er stellt her, was er zu dokumentieren scheint.

Genau an diesem Punkt beginnt der Konflikt mit Dieter Mersch – und zugleich seine Stärke.

Die Frage, die sich nicht mit „gefällt mir“ erledigen lässt

Mersch setzt in seinem Buch „Kann KI Kunst?“ dort an, wo der neue Kunst-Alltag heute schon beginnt: Die Tools sind frei verfügbar; „jeder kann also seine eigene ›Kunst‹ machen“ – und gerade darin, sagt er, liegt die Gefahr, den Kunstbegriff „endgültig aufzulösen“. Aus dieser Lage macht er keine Kulturpessimismus-Oper, sondern eine begriffliche Zumutung: Bevor man „KI-Kunst“ feiert oder verdammt, muss klar sein, welchen Kunst- und Kreativitätsbegriff man überhaupt meint. Sonst diskutiert man – höflich, erregt, endlos – aneinander vorbei.

Sein methodischer Griff ist dabei fast wissenschaftstheoretisch: Kunst soll zwar nicht „definiert“ werden wie eine chemische Substanz, aber sie muss, gerade unter dem Zeichen ihrer Unschärfe, kritisierbar bleiben – im Sinne von krinein: unterscheiden, trennen, urteilen. Darum schlägt er zwei Bewegungen vor: erstens den Blick „ins Innere“ der Maschine (Mathematik, Daten, Trainingsentscheidungen), zweitens ästhetische Kritik – aber nicht als Geschmacksbeschreibung, sondern als Prüfung dessen, was Kunst bedeutsam macht.

Das klingt streng, und es ist streng. In einer Diskussion nach seinem Vortrag in Köln im Kinosaal des Museum sLudwig prallte das sehr direkt auf eine Einwendung aus dem Publikum: „Für den Rezipienten kann es durchaus auch Kunst sein, unabhängig davon, wie das Bild zustande gekommen ist.“ Mersch antwortet: Das Kriterium „wenn es mir gefällt, ist es Kunst“ führe in ein Banausentum – in das alte „das kann ich auch“; Kunst sei nicht Geschmacksbelohnung, sondern Praxis, „eine bestimmte Art von Erkenntnisarbeit an der Welt“.

Und er legt nach: Kunst müsse dem Betrachter Arbeit abverlangen. Der „größte Fehler“ beim Bild sei, nur darauf zu achten, was zu sehen ist; entscheidend sei das Wie – die Weise, wie etwas gemacht ist und wie sich darin Zeit, Verdichtung, Widerstand ablagern. Kunst mache es einem „schwer“ – nicht als Defekt, sondern als Medium ihrer Bedeutung.

So wird aus der Debatte über KI ganz schnell eine Debatte über Zumutbarkeit. Und damit auch über Elitismus – oder darüber, was man fälschlich dafür hält.

Warum Mersch den Institutionen misstraut – und trotzdem nicht beim „Label“ landet

Wer Obrists Küchenschrank-Geschichte mag, hört bei Mersch zunächst einen Widerspruch: Wenn Kunst auch eine Frage der Rahmung ist – Katalog, Publikum, Dispositiv –, warum dann diese Skepsis gegenüber „Anerkennung“?

Mersch kritisiert tatsächlich die einfache Institutionentheorie (die Idee: Kunst ist, was im Museum hängt oder von der Kunstwelt erklärt wird). Er hält das für zirkulär und zu bequem. Stattdessen interessiert ihn, was ein Werk leistet: ein epistemischer Mehrwert, ein „epistemischer Überschuss“, der aus abweichenden, aporetischen Verbindungen entsteht – nicht bloß als Überraschung, sondern als Erkenntnis, die an den eigenen Bedingungen rührt.

Das ist ein wichtiger Punkt, gerade gegen die verbreitete Gleichsetzung von „Reichweite“ und „Relevanz“. Mersch will nicht, dass Kunst im Applaus verschwindet. Er will, dass sie widerspricht – auch dem Betrachter, auch den eigenen Mitteln.

Und doch lässt sich Obrist hier produktiv zurückspielen: Denn Obrists Katalog ist nicht nur Etikett, sondern Motor. Er ist genau so ein Mittel, das die Bedingungen verschiebt – ein Werk, das seine eigene Öffentlichkeit herstellt. Die „tragbare Ausstellung“ ist nicht weniger Kunst, weil sie auf Zirkulation setzt; sie ist Kunst, weil sie die Zirkulation als ästhetische Operation sichtbar macht.

Vielleicht liegt der Streit also nicht bei der Frage „Institution ja/nein“, sondern bei der feineren: Welche Art von Rahmung erzeugt Erkenntnis – und welche nur Konsum?

KI als „Imaginationsillustrator“: schöne Bilder, aber ein Kurzschluss der Zeit?

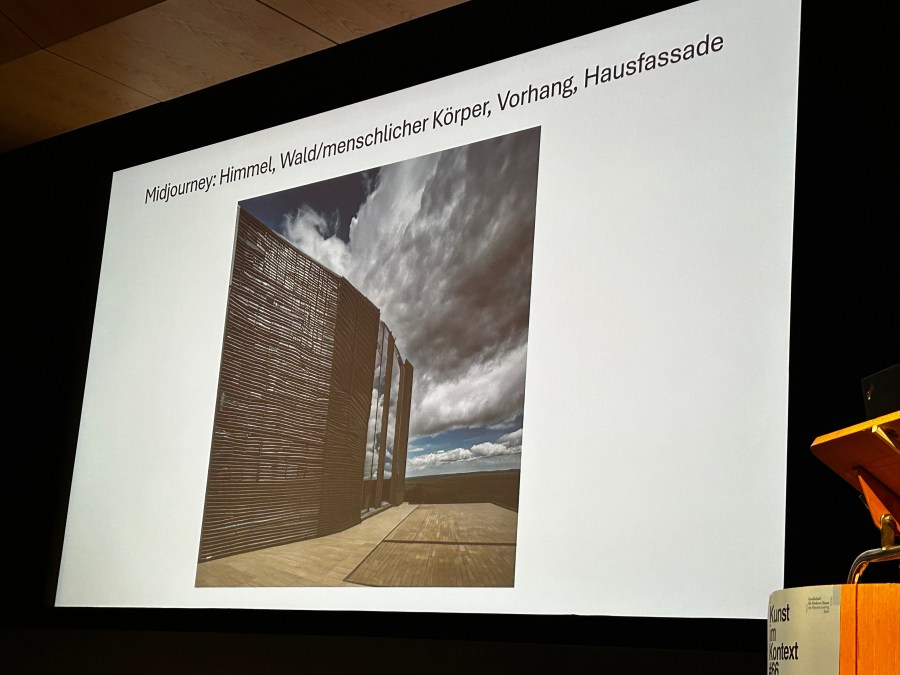

Mersch’ stärkste Diagnose ist nicht „KI ist hässlich“. Im Gegenteil: Er nimmt die Attraktivität ernst – und gerade das macht ihn misstrauisch. Text-zu-Bild-Systeme, schreibt er, stellen die Ekphrasis (Textfragmente, Tags) an den Anfang; daraus setzen sich Bildungen aus „Standards kursierender Bildvorstellungen“ zusammen. Das Resultat ist ein Strom automatisierter Imaginationen, Trainingsdaten als „Massenbildwaren“, klischierte Motive und klischierte Ästhetik, oft auf Überwältigung und Immersion angelegt.

Darum schlägt er den Begriff „Imaginationsillustratoren“ vor: Maschinen, die Vorstellungen mit korrespondierenden Bildzeichen versorgen, aber eben – und das ist sein Kern – nicht wirklich „erfinden“. Das Maschinen-Imaginäre greife auf ein „statisches Repertoire aus Allgemeinplätzen“ zurück. Und wo diese Bilder sich als Kunst geben, sieht er oft eine Kunsttäuschung, ein „Aussehen-wie“, eine „Als-ob“-Kunst, die für schnelle, kommerziell zirkulierende Designpraktiken besonders attraktiv ist.

In einer zugespitzten Passage nennt er das Problem beim Namen: Die forciert demokratische Urteilsenthaltung verbeuge sich vor dem „Arbitrarismus des Massengeschmacks“; was sich als non-elitär gebe, entpuppe sich als „Elitismus der Ignoranz“. Und: „KI-Kunst“ mime Kunst; sie fälsche sie; sie produziere ein „Glaubenmachen“.

Das ist hart – und zugleich präzise: Nicht jeder schöne Output ist schon eine künstlerische Operation. Schönheit kann auch ein Default-Setting sein.

Zufall: Würfelstreuung oder Ereignis?

Am deutlichsten wird Mersch’ Unterscheidung dort, wo viele KI-Fans gern ein Rettungswort zücken: Zufall. Ist nicht gerade die Unberechenbarkeit der Generatoren ein Motor der Kunst?

In einer Buchpassage zur Computerkunst insistiert Mersch: Das „Zufallsprinzip“ sei zwar ein Medium der „rechnenden creatio“, ein stochastisches Verfahren – aber damit ist noch nicht das gemeint, was avantgardistische Zufallspraktiken wollten. Denn deren Zufall war immer auch Aussage von Kunst über Kunst: Selbstkritik, Metakritik, ein Reflexionsmanöver.

Und hier kommt Marcel Proust ins Spiel – als Mitglied der Marcel-Proust-Gesellschaft freut mich das sehr. Mersch schreibt, der indeterministische Zufall impliziere eine creatio invitus im Sinne der mémoire involuntaire. Das ist ein strenger, schöner Gedanke: Nicht Zufall als Streuung (Würfel, Statistik), sondern Zufall als Ereignis, als Kairos – als Moment, in dem etwas Unverfügbares zurückschlägt und Subjekt und Zeit verändert.

Prousts berühmter Moment – der Geschmack, der eine verschüttete Zeit öffnet – ist kein Randomness-Effekt, sondern ein Zeitsprung, der den, der ihn erlebt, umstellt. Genau diese Dimension, sagt Mersch, fehlt der Maschine. Er formuliert es drastisch: computergenerierte Produktionen „kennen keine Zeit“, sie stehen als Objekte der Gegenwärtigkeit da, handeln „nur für sich, nicht von sich“.

Damit steht ein Maßstab im Raum, der größer ist als jede Ketchupflasche: Kunst als Zeit-Arbeit.

Einwände, ohne die Strenge zu verschenken

So überzeugend Mersch’ Schärfe ist – sie lädt zu Gegenargumenten ein, die man nicht als bloßes „aber ich mag das Bild“ missverstehen muss.

Erstens: Rezeption ist nicht bloß Gefallen.

Wenn ein Publikum sagt, etwas könne „für den Rezipienten“ Kunst sein, meint es nicht zwingend Wohlgefühl. Rezeption kann epistemisch sein: Ein Bild ist Kunst, wenn es im Vollzug der Wahrnehmung neue Unterscheidungen erzwingt, Wahrnehmung umlagert, Begriffe wackeln lässt – unabhängig davon, ob sein Produzent ein Mensch, ein Kollektiv oder ein hybrides Ensemble aus Mensch/Modell/Datensatz ist. Die Frage wäre dann weniger „Wer hat’s gemacht?“ als „Was macht es – und unter welchen Bedingungen?“ Mersch selbst betont ja, es gehe um das Wie, nicht nur um das Was.

Zweitens: Obrists Katalog-Pointe ist mehr als Etikett.

Obrist zeigt, dass Distribution selbst eine künstlerische Operation sein kann: Der Katalog ist die Ausstellung – eine Form, die Erfahrung mobil macht und neue Öffentlichkeiten erzeugt. Das ist keine Verflachung, sondern eine andere Art von „Erkenntnisarbeit“: nicht im Werkinneren allein, sondern im Gefüge von Werk, Medium, Publikum.

Drittens: Hybridität kann genau die Reflexivität erzeugen, die Mersch fordert.

Wenn KI nicht als Autor-Mythos auftritt, sondern als Material, Widerstand, Störquelle – dann kann Kunst gerade darin liegen, die Klischeemaschine zu sabotieren: Stereotype sichtbar zu machen, Promptlogiken zu brechen, die Bilderflut gegen ihre eigene Ökonomie zu wenden. Auch Mersch beschreibt ja, wie sehr diese Systeme zu Klischee, Überwältigung und „Massenbildwaren“ tendieren.

Viertens: Proust ist nicht nur eine Theorie des Autors, sondern eine Theorie des Auslösers.

Die mémoire involuntaire hängt nicht daran, dass der Auslöser „menschlich produziert“ ist. Ein banales Bild – auch ein generiertes – kann im falschen (oder richtigen) Moment eine Zeitfalte öffnen. Dann läge das Kunstereignis nicht „in der Maschine“, sondern im Zwischenraum: Bild – Blick – Lebenszeit. Das macht die Maschine nicht zum Künstler, aber es macht die Frage komplizierter: Vielleicht ist Kunst weniger Eigenschaft des Outputs als eine Konstellation.

Drei Rahmen – und ein Maßstab

Was bleibt nach dem Küchenschrank, nach dem Katalog, nach dem Proust-Moment?

Vielleicht dies: Kunst entsteht dort, wo Rahmung nicht bloß adelt, sondern Bedingungen sichtbar macht; wo Praxis nicht bloß produziert, sondern sich selbst mitreflektiert; und wo Zeit nicht bloß verfließt, sondern als Widerstand oder Rückschlag spürbar wird.

Obrist liefert die Lektion der Zirkulation: Ohne Formen der Veröffentlichung, ohne Kataloge, ohne tragbare Ausstellungen bleiben Erfahrungen privat und stumm – oder verschwinden im Schrank. Mersch liefert die Lektion der Zumutung: Ohne krinein, ohne Unterscheidung, ohne die Arbeit am Wie, wird alles Kunst – und damit nichts. Und Proust liefert die Lektion des Ereignisses: Ohne jene unwillkürliche Zeit, die einen trifft, bleibt Zufall bloße Streuung.

KI-Bilder stehen genau zwischen diesen Polen. Sie können überwältigen, schmeicheln, verführen – und damit in die Kaufhausästhetik kippen. Sie können aber auch – in der Hand einer Praxis, die sich nicht mit „Output“ zufriedengibt – zum Material werden, an dem sich etwas entzündet: eine Kritik der Klischees, eine Störung der Blickgewohnheit, vielleicht sogar (selten, aber möglich) ein Proust-Moment.

Der Küchenschrank lehrt: Manchmal reicht eine kleine Maßstabsverschiebung, damit die Welt nicht mehr „normal“ ist. Aber ob aus dieser Verschiebung Kunst wird, entscheidet sich nicht am Ketchup. Entscheidend ist, ob daraus eine Form entsteht, die mehr tut, als zu gefallen: eine Form, die Zeit hat – oder Zeit macht.

Das ist mein zweiter Beitrag zur sehr interessanten Kölner Veranstaltung. Kunst im Kontext #66: Artistic versus Artificial Intelligence. Zur Kritik künstlicher Kreativität

Demnächst folgt noch ein Autorengespräch mit Dieter Mersch via Zoom.

Siehe auch:

«Meine erste Ausstellung organisierte ich zu Hause in der Küche»