Du stehst in Schöneberg vor einer Fassade, die heute zwei Geschichten gleichzeitig erzählt. Oben prangt in freundlichen Lettern „Osteopathie“, darunter hängen Jalousien wie blaue Taktstriche, und dazwischen: eine schmale Tafel, die so tut, als wäre sie nur ein Hinweis – dabei ist sie eine Zeitmaschine. David Bowie, Hauptstraße 155. Kein Pathos, kein Neon, keine Bühne. Ein Hinweis: Hier hat einer gewohnt, der sich selbst entkommen wollte.

Zehn Jahre ist es her, dass Bowie starb. Und der Todestag hat diese seltsame Wirkung: Er schaltet Städte wieder auf analog. Berlin läuft plötzlich nicht mehr im Update-Modus, sondern auf Band. Du hörst wieder das Knacken, wenn ein Tonarm aufsetzt. Du riechst kalten Rauch in Treppenhäusern. Du siehst Männer in zu langen Mänteln, die aussehen, als hätten sie sich nie entscheiden wollen, ob sie Poeten oder Taxifahrer sind.

West-Berlin 1976 war keine Metropole, es war ein Zustand. Eine Insel, eingeklemmt, die ihren Mangel in Stil verwandelte. Das Geld war knapp, die Freiheit groß, die Luft manchmal mies, die Nächte endlos. Und mittendrin dieser Mensch, halb Weltstar, halb verletzter Tourist, der von Amerika wie von einer Krankheit sprach, die man abwaschen muss. Berlin als Sanatorium, nicht im Wellness-Sinn, eher wie ein Ort, wo man wieder lernt, wie ein Körper funktioniert, wenn der Rausch aufhört, dich zu tragen.

Bowie kam nicht als Sieger. Er kam als jemand, der zu lange in grellem Licht gestanden hatte. Los Angeles: ein Dauerblitz, ein Dauerlächeln, ein Dauerverdacht. In Berlin dagegen konnte er in ein Café gehen, ohne dass jemand sofort mit offenen Mündern stehen blieb. Die Nachbarschaft war nicht auf Pop-Ikonen geeicht. Genau das brauchte er: Normalität als Tarnkappe.

Und da taucht das Bild auf, das man sich wie eine Polaroidaufnahme vorstellen muss: Bowie, in einem Schöneberger Café, ein Buch aufgeschlagen, nicht irgendeins, sondern Isherwoods Berlin-Roman – diese Mischung aus kühler Beobachtung und verruchtem Charme, aus politischer Vorahnung und Nachtleben, die später als „Cabaret“-Mythos durchs Kulturgedächtnis marschiert. Bowie las das nicht wie ein Tourist, der Reiseführer sammelt. Er las, um eine Rolle zu finden, die nicht Ziggy hieß.

Du willst verstehen, warum Berlin ihn so festhielt? Dann stell dir seine Leseliste als heimlichen Stadtplan vor.

Homer und die „Ilias“: nicht wegen der Heldenpose, sondern wegen der langen Schleifen aus Wut, Rückzug, Wiederkehr. Krieg als Hintergrundrauschen, Ehre als Kostüm, das irgendwann zu schwer wird.

Dante und das „Inferno“: Kreise, Abstiege, Schwellen. West-Berlin war voller Schwellen – Checkpoints, Mauern, Türen, die nachts plötzlich zu anderen Welten führten.

Lévi und die „Transzendentale Magie“, dazu Bulwer-Lyttons „Zanoni“: okkulte Handbücher für jemanden, der schon immer wusste, dass Pop ein Zaubertrick ist – Licht, Maske, Verwandlung.

Flauberts „Madame Bovary“: Sehnsucht, die sich an der Wirklichkeit wundreibt.

Fitzgeralds „Gatsby“: Glamour als Kulisse, dahinter Einsamkeit. Bowie kannte beide Räume, das glitzernde Fest und den leeren Morgen danach.

Und dann Berlin selbst als Buch: Döblins „Berlin Alexanderplatz“ liegt wie eine grobe Stimme in der Tasche, eine Stadt, die nicht schmeichelt. Dazu T. S. Eliots „Ödes Land“: moderne Trümmerpoesie, nicht als Literaturkurs, sondern als Stimmung. Diese Texte liefern keine Lösungen. Sie liefern Wetter.

Tagsüber fuhr Bowie Fahrrad. Nicht als Geste – es gab kein Publikum dafür –, sondern als Methode. Drei Gänge, zuverlässig, ein bisschen klapprig: ein Fahrzeug, das zur Stadt passt. Du trittst, du frierst, du wirst wach. Und Berlin macht aus jedem Weg eine Lektion: Grunewald, Brücke-Museum, Expressionisten – zerrissene Figuren, die aus ihren Rahmen nicht herauskommen. Das ist nicht weit weg von jemandem, der dauernd sein Gesicht wechselt und trotzdem in einer einzigen Biografie festklebt.

Nachts die Clubs. Schöneberg hatte Orte, die wie Paralleluniversen funktionierten. Romy Haag, Fuggerstraße: ein Raum, in dem man die Zwanzigerjahre wie ein Kostüm anziehen konnte, ohne lächerlich zu wirken. Leuchtreklame, ein Hauch Dietrich, ein Hauch Weill, dazu dieses Berlin-Gefühl, das immer auch Weltuntergang ist – und genau deshalb so verführerisch. Bowie und Haag spielten Isherwoods Berlin nach wie zwei Leute, die in einem Roman wohnen wollen, weil die Realität ihnen zu grob geworden ist.

Und dann der andere Pol: Kreuzberg, Oranienstraße, das frühe SO36, Punk als offenes Messer. West-Berlin war damals ein Biotop, in dem sich Szenen nicht gegenseitig neutralisierten, sondern übereinander herfielen. Glam neben Dreck, Kunst neben Krach, große Gesten neben kaputten Kneipenstühlen. Wenn du Glück hattest, hat dich diese Mischung nicht zerstört, sondern neu zusammengesetzt.

Der Klang, der daraus wurde, entstand ein paar Meter von der Mauer entfernt. Hansa, Meistersaal: Geschichte im Putz, Schatten an den Wänden, und draußen die Grenze wie ein stummes Metronom. Drinnen eine strenge, fast altmodische Regel: Bier ja, harter Stoff nein. Nicht Moral, eher Überlebenstechnik. Dazu ein Gerät, das wie ein Science-Fiction-Koffer klingt: der Harmonizer, der Töne verschiebt, ohne Zeit zu ändern. Kalt, unnatürlich, unmenschlich – genau richtig für einen Mann, der seine Menschlichkeit gerade wieder zusammenkratzt.

Und plötzlich ergibt die Leseliste wieder Sinn: John Cage mit seiner Stille als Material. Ronald D. Laing mit dem geteilten Selbst. Julian Jaynes mit der verrückten Idee, dass Bewusstsein sich historisch umbaut. Bowie las nicht, um klüger zu wirken. Er las, weil er spürte, dass Identität ein Bauprojekt ist – und Berlin bot die Baustelle.

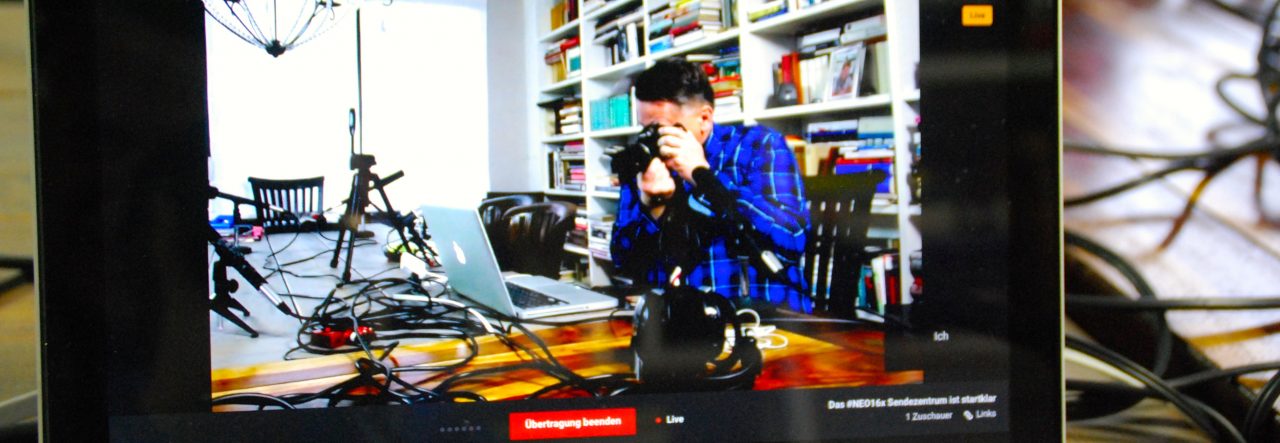

Selbst die deutsche Musik, die er inhalierte – diese Schleifen, diese Repetition, die kalte Schönheit, die Weigerung, sich in Akkordfolgen zu verlieren – war eine Form von Literatur ohne Buchstaben. Musik, die nicht erzählt, sondern Zustände baut. Eine Kamera mit offener Blende: aufnehmen, nicht erklären.

Zehn Jahre nach seinem Tod wirkt das fast unverschämt lebendig. Weil es eben nicht der Bowie der Stadionhymnen ist, der hier auftaucht, sondern der Bowie der Übergänge: ein Mann, der in Schöneberg wohnt, Kaffee trinkt, nachts in Studios sitzt, tagsüber Fahrrad fährt, zwischendurch Bücher stapelt wie Schutzschilde. Einer, der versucht, die Überdosis Amerika loszuwerden, indem er sich eine Stadt wie Berlin injiziert: grau, frei, kaputt, wunderbar.

Und jetzt stehst du wieder vor dieser Tafel in der Hauptstraße, unter dem Osteopathie-Schriftzug, und merkst: Berlin hat ihn nicht nur beherbergt. Berlin hat ihm erlaubt, nicht ständig David Bowie zu sein. Für einen Weltstar ist das vielleicht die größte Form von Luxus.

Am Todestag ist das die eigentliche Pointe: Nicht die Ikone ist geblieben, sondern der Moment, in dem ein Mensch zwischen Mauer, Musik und Büchern wieder atmen konnte.