Ein Dankeschön, das nicht nach Duftkerze aussieht

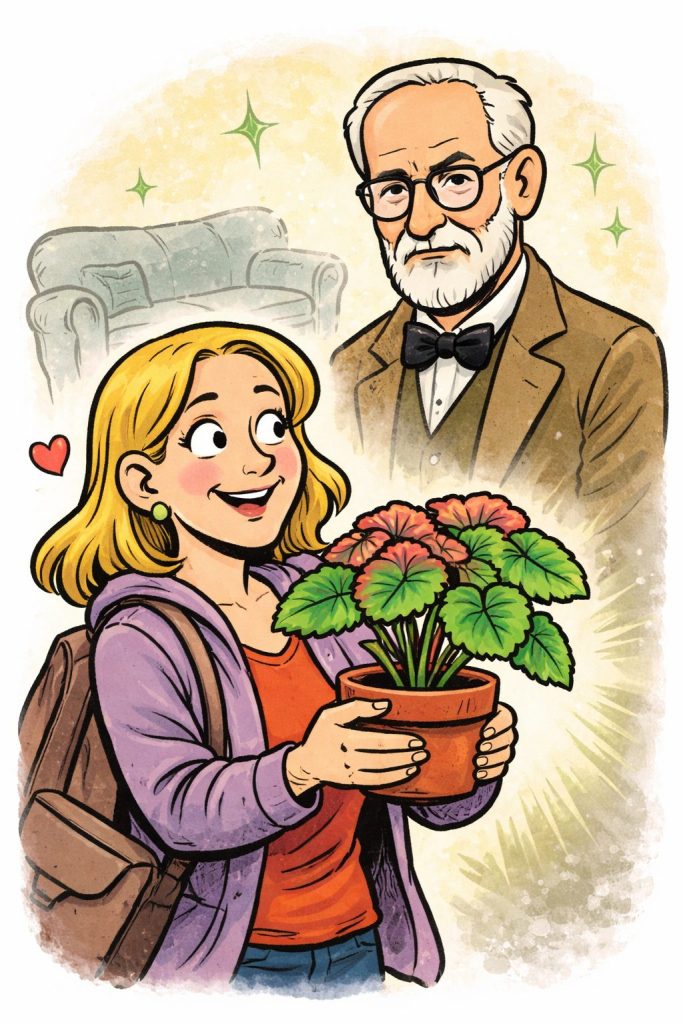

Es beginnt, wie gute britische Texte gern beginnen: nicht mit einer These, sondern mit einer Einladung. Eine Freundin schickt einen Link, ein noch unveröffentlichter kleiner Film aus Wales rührt den Ehemann zu Tränen, man gibt eine Vorführung im Wohnzimmer, die Medienbekanntschaft wird einbestellt – und am Ende steht als Dank ein Plastiktopf mit einem „Blattstiel in der Mitte“ auf dem Kaminsims. Emma Freud, die Urenkelin Sigmund Freuds und, nicht unwichtig, die Frau Richard Curtis’, weiß selbst, dass eine Duftkerze die naheliegendere Requisite für ein solches Milieu gewesen wäre. Gerade deshalb ist dieser kümmerliche grüne Stock ein Glücksfall: Er hat die Unhandlichkeit eines Symbols, das sich nicht geschniegelt ins Regal stellt.

Die DNA der Erinnerung

Der Stiel ist ein Steckling, und der Steckling ist – so erzählt es Tom Basden – genetisch identisch mit einer Pflanze, die in den dreißiger Jahren Sigmund Freud gehörte. Von Freud zu Kirsten Flagstad, von der Wagner-Sopranistin zur Schauspielerin Sally Miles, von ihr zur Casting-Doyenne Corinne Rodriguez, weiter zum Schriftsteller Barry Walsh, schließlich zu Basden – und am Ende zu Emma Freud, die plötzlich, mit über sechzig, „einen winzigen Teil seiner Geschichte“ in Händen hält. So wird aus dem Plastiktopf ein Stammbaum, aus dem Dankeschön eine Erbschaft, aus der Botanik eine Poetik.

Das ist die schöne, zugleich irritierende Pointe: Ein Steckling ist ein Klon. Er trägt keine „Erinnerung“, aber er trägt Identität als Wiederholung. Während in der Familie Name, Fotos, Geschichten ausradiert wurden, überlebt eine Begonie als reines Fortsetzen. Das kulturelle Gedächtnis hängt – so betrachtet – an Zufällen der Reproduzierbarkeit.

Tabu „Sigmund“ und die Kunst des Tonfalls

Die Begonie stößt auf etwas, das lange vorbereitet war: die Wiederkehr des Verdrängten. Emma Freud beschreibt, wie in ihrem Elternhaus der Name „Sigmund“ tabu war, wie ihr Vater Clement Freud das Thema mit britischem Ernst und brutalem Humor erledigte („peinlich“, der Großvater habe die Spültoilette erfunden; beim nächsten Mal solle man das Thema wechseln). Das ist mehr als Familienwitz: eine Miniatur darüber, wie Geschichte privat verschwindet – nicht durch Argumente, sondern durch Tonfall. Dass die Tochter heute, sechzehn Jahre nach dem Tod des Vaters, noch „ein wenig Angst“ spürt, Ärger zu bekommen, wenn sie über den Urgroßvater schreibt, gehört zu den stärksten Stellen des Textes.

Dossier statt Stammbaum: Barry, Corinne, Sally, Kirsten

Emma Freud schreibt nicht als Biografin, sondern als Amateurdetektivin im Modus der Assoziation. Der Text gliedert sich in Personen-Kapitel: BARRY, CORINNE, SALLY, KIRSTEN, SIGMUND. Hinter der scheinbaren Strenge arbeitet ein Sinn für Zufall, Skurrilität und Milieus: Mermaid Theatre, Theaterverträge wie Liebesbriefe, eine Kultur des Dankens, die zugleich eine Kultur des Begehrens ist.

Hier wird der Essay am lebendigsten. Der angebliche Vertragston – „gehorsam, fügsam, gutmütig“, dazu Laryngoskop-Kontrollen und täglich Oatmeal Stout – wirkt wie eine Parodie auf Institutionen und ist doch ein Dokument von Macht, Abhängigkeit, Eros. Emma Freud erzählt das ohne moralische Keule, aber mit feinem Sensorium: Beziehungen sind hier nie „bloß privat“, sie organisieren Öffentlichkeit.

Charme als Methode – und als Risiko

Der Text ist so verliebt in seine eigene Kette, dass er das Prinzip „Alles hängt mit allem zusammen“ bisweilen wie eine Pointe behandelt, die nicht enden will. Je länger man liest, desto deutlicher wird: Die Begonie ist auch ein narrativer Türöffner. Sie legitimiert, was sonst heikel wäre – den Zugriff auf die prominente Familiengeschichte, das Anklopfen im Lucian-Freud-Kosmos, den Gang ins Freud Museum. Emma Freud macht daraus keinen Triumph, eher Selbstironie („große Mädchenhosen“), doch der Mechanismus bleibt: Das Objekt schafft Zugang, Zugang erzeugt Geschichte.

Gleichzeitig ist Charme ihr Schutz. Die schweren Linien – Exil, Assimilation, Familienrisse – stehen als Hintergrundrauschen da, nicht als Denkmal. Das ist zivilisiert, aber auch gefährlich: Wer so leicht schreibt, kann das Schwere zu glatt passieren lassen. Man wünschte sich stellenweise mehr Widerhaken.

Freud im Marmeladenglas: Reliquienhandel im Museum

Eine der besten Miniaturen spielt im Museum: Der Hausmeister verkauft Stecklinge und passt die Spendenhöhe „wie an der Londoner Börse“ der Nachfrage an. Freud im Marmeladenglas, das Souvenir als Ersatz-Andacht, DNA als Museumsware – hier blitzt die Ökonomie des Authentischen auf. Der Text streift diese Frage nur kurz und macht klugerweise keinen Leitartikel daraus. Aber gerade diese Kürze wirkt wie eine verpasste Chance: Ein wenig weniger Witz, ein wenig mehr Unbehagen hätte dem Stück gutgetan.

Späte Fairness für den Vater

Am Ende deutet Emma Freud die Freud-Phobie ihres Vaters als Bewältigungsmechanismus: Abkehr von Sprache, Kultur, Name als Last, private Abweisung durch die Mutter, öffentliche Kälte durch den Bruder. Das ist kein therapeutischer Schluss, eher eine späte Form von Fairness. Die Begonie liefert nicht die Versöhnung, aber einen Rahmen, in dem Versöhnung überhaupt denkbar wird.

Der neue Trieb

Ganz unironisch treibt der Steckling einen neuen Trieb. Man kann das kitschig nennen; im Kontext ist es eher Minimalismus: ein Beweis, dass Weitergeben nicht nur ideell ist. Diese Geschichte beginnt nicht im Archiv, sondern in einer Hand, die etwas Lebendiges weiterreicht – aus Dank, aus Freundschaft, aus Zufall. Und die freudsche Pointe bleibt: Ausgerechnet eine Pflanze lässt Emma Freud den Urgroßvater „kennenlernen“. Nicht über Theorie, nicht über Ruhm, sondern über Pflege. Über das, was täglich ist. Über das, was wächst, wenn man nicht wegschaut.