Überlegungen zu Winfried Ebners These, warum Corporate-Influencer-Initiativen an Organisationen scheitern

Winfried Ebner macht in seiner zweiten Episode „Corporate Influencer Kompakt“ eine Beobachtung, die man in vielen Unternehmen inzwischen fast als Naturgesetz behandeln muss: Corporate Influencing wird zu oft als Plattform- und Contentfrage diskutiert – Profil, Reichweite, Postingplan – und zu selten als Organisationsfrage. Sein Kernargument ist sauber: Sobald Mitarbeitende sichtbar miteinander vernetzt agieren, verändern sich Arbeitsweisen. Informationen zirkulieren schneller, Hierarchien werden durchlässiger, Dialoge werden öffentlicher. Genau deshalb scheitern viele Programme nicht an engagierten Menschen, sondern am Kontext, in dem diese Menschen agieren sollen.

Ebner nennt diesen Kontext den „organisationalen Boden“: Guidelines, rechtliche/technologische Rahmenbedingungen, Schulungen, Rollen und Strukturen, die Community-Arbeit systematisch stützen. Fehlt das, entstehen Freigabeschleifen, Unsicherheit, Reibung, Verantwortungsdiffusion – und die Community verdorrt, bevor sie wurzeln kann.

Das ist richtig. Und es ist erst die halbe Wahrheit.

Denn der eigentliche Stresstest für diesen Boden kommt nicht im Sonnenschein, sondern im Sturm.

Der Boden ist nicht nur Infrastruktur – er ist ein Machtarrangement

Guidelines, Trainings und Rollen sind die sichtbaren Teile. Der unsichtbare Teil ist Governance: Wer darf im Zweifel sprechen? Was passiert bei Fehlern? Wer schützt wen – und wie verbindlich ist dieser Schutz?

Corporate Influencing erzeugt eine zweite Öffentlichkeit innerhalb der Organisation: ein Netzwerk, das schneller ist als die Linie und glaubwürdiger wirkt als die Pressemitteilung. In Schönwetter-Zeiten wird diese Öffentlichkeit gefeiert. In Krisenzeiten wird sie als Risiko empfunden – und dann zeigt sich, ob das Programm Kulturarbeit war oder nur Kommunikationsarbeit.

Wenn man Ebners „Boden“ ökonomisch liest, dann ist das kein „Soft Factor“, sondern ein Produktionsfaktor: Vertrauen als Produktivkapital. Ohne Vertrauen steigen Transaktionskosten: mehr Abstimmung, mehr Kontrolle, mehr Zögern, weniger Initiative. Corporate Influencing ist in diesem Sinn kein Kampagnenformat, sondern eine Investition in Geschwindigkeit und Lernfähigkeit – aber nur, wenn die Organisation die Machtverschiebung, die damit einhergeht, toleriert.

Das Henne-Ei-Problem ist real – aber es wird oft falsch gelöst

Ebner beschreibt das klassische Dilemma: Muss die Organisation kulturell bereit sein, bevor eine Community entsteht? Oder entsteht Veränderung erst durch die Community?

In der Praxis scheitern viele Programme, weil Unternehmen dieses Dilemma mit einem Trick umgehen: Sie tun so, als könnten sie Kultur „kommunizieren“. Dann wird Corporate Influencing als Change-Symbol inszeniert, während die Regeln der alten Welt im Hintergrund unangetastet bleiben: Freigaben, Sanktionsangst, politische Karrierelogik, die Reibung bestraft und Anpassung belohnt.

Eine Community kann Kultur verändern – ja. Aber nur, wenn sie nicht als Ornament behandelt wird, sondern als Organisationsbaustein mit klaren Rechten: Entscheidungskorridore, Eskalationswege, Schutzmechanismen. Sonst entsteht keine „Bewegung“, sondern Zynismus: außen modern, innen vorsichtig.

Kotters duales Betriebssystem – und die harte Kopplung zur Hierarchie

Ebner holt zurecht Kotter ins Spiel: Hierarchie liefert Stabilität, das Beschleunigernetzwerk liefert Dynamik. Corporate-Influencer-Communities bewegen sich genau in diesem Raum – 5–10 % engagierte Freiwillige können spürbare Wirkung erzeugen.

Der Punkt, an dem viele Unternehmen stolpern, ist die Kopplung: Ein Beschleunigernetzwerk darf nicht zum Parallelbetrieb werden, der zwar Stimmung macht, aber keine Wirksamkeit hat. Community braucht Anschlussfähigkeit an die Linie:

Brückenrollen (Community Management, Legal/Comms-Liaison, HR/People Partner) mit Mandat, nicht nur mit „Bitte“.

Klare Entscheidungspfad-Definition: Was ist frei bespielbar? Was ist sensibel? Was ist tabu?

Verbindliche Feedback-Schleifen: Wenn die Community Reibung meldet, muss die Organisation sichtbar reagieren – sonst ist die Beteiligung eine Einbahnstraße.

Ohne diese Kopplung passiert das, was Ebner beschreibt: Energie ist da, Geschichten sind da – aber es entsteht keine lebendige Community. Nicht aus Mangel an Motivation, sondern aus Mangel an Wirksamkeit.

Der Schlechtwetter-Test: Skandal, Stellenabbau, Kontrollwende

Hier liegt der Teil, den viele CI-Diskussionen ausblenden, und der genau in deine Frage zielt: Was passiert bei heiklen Themen?

Skandale & Compliance-Fälle

Dann reicht eine Guideline nicht. Dann braucht es Krisen-Governance: Wer darf wie reagieren, wie schnell, mit welchen Eskalationsregeln? Fehlt das, entstehen zwei schlechte Optionen: „Alles nur nach Freigabe“ (Tod der Authentizität) oder „Jeder macht, was er will“ (Risiko ohne Sicherheitsnetz).

Stellenabbau & Restrukturierung

Hier wird Corporate Influencing zur Glaubwürdigkeitsprüfung. Wenn Mitarbeitende nach außen Kultur und Zukunft verkörpern sollen, während intern Angst und Unklarheit regieren, kollidieren zwei Realitäten. Programme scheitern dann nicht am Content, sondern am psychologischen Vertrag: „Sei authentisch“ ist nicht haltbar, wenn die Organisation im gleichen Moment Authentizität sanktioniert.

Autoritärer Führungsstil / Kontrolle / Überwachung

Das ist die toxischste Wetterlage. Sobald Führung auf Kontrolle und Loyalitätstests umstellt, werden Corporate Influencer entweder eingefroren oder instrumentalisiert. Beides zerstört die Community: Im ersten Fall aus Angst, im zweiten aus Unglaubwürdigkeit.

Wenn Ebner sagt „Corporate Influencing braucht Vertrauen“, dann meint er damit nicht nur Wohlwollen – er meint strukturelle Verlässlichkeit auch dann, wenn Machtfragen im Raum stehen.

Was wäre ein „wetterfestes“ Corporate-Influencer-Programm?

Aus Ebners Rahmen (Guideline, Training, Rollen, Struktur) folgt eine Erweiterung um drei harte Prinzipien:

Nicht-Retaliation als Policy, nicht als Stimmung

Kritik, auch konstruktive Reibung, darf nicht karriereschädlich sein. Das muss explizit, trainiert und im Einzelfall verteidigt werden.

Krisenmodus definiert, bevor die Krise da ist

Ein Ampelsystem für Themen (grün/gelb/rot), Eskalationswege, rechtliche Leitplanken, klare Reaktionszeiten – damit im Ernstfall nicht die Freigabepanik die Organisation übernimmt.

Freiwilligkeit ohne KPI-Druck

Sobald Posten zur impliziten Leistungserwartung wird, kippt das ganze Modell in Compliance-Kommunikation. Community ist kein Vertriebskanal – sie ist ein Vertrauenssystem.

„Inspired by AI“: hilfreich – aber governance-pflichtig

Ebners AI-Passage ist ein sinnvoller Reality-Check: KI kann Impulse liefern, Struktur geben, bessere Fragen erzwingen – aber Stimme entsteht beim Menschen. Aus Organisationssicht kommt noch etwas hinzu: KI erhöht die Notwendigkeit des Bodens, nicht die Kür. Denn Prompting berührt Datenschutz, Vertraulichkeit, IP, Tonalität, Faktenprüfung. Wer KI in Community-Arbeit integriert, braucht nicht weniger, sondern mehr Klarheit: was darf rein, was darf raus, was wird geprüft, was wird geloggt.

Ebner hat recht – und das Entscheidende ist der Moment, in dem er recht behalten muss

Ebners These ist im Kern ein Governance-Argument: Corporate Influencer scheitern an Organisationen, wenn der organisationale Rahmen fehlt. Meine Ergänzung lautet: Der Rahmen ist nicht vollständig, solange er nur den Normalbetrieb beschreibt.

Corporate Influencing ist kein Format für gutes Wetter. Es ist ein Instrument, das in der Krise entweder Vertrauen verzinst – oder Vertrauen verbrennt. Und daran entscheidet sich, ob eine Corporate-Influencer-Community tatsächlich Kotters Beschleunigernetzwerk wird: ein wirksames, lernfähiges, resilientes Netzwerk – oder nur eine Kampagne, die beim ersten Machtsturm einknickt.

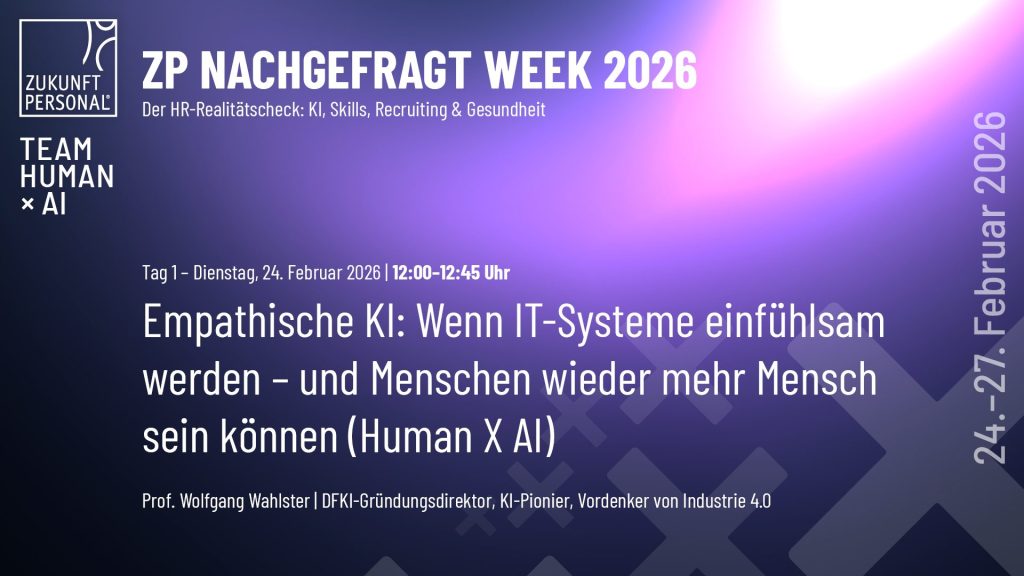

Man hört, sieht und streamt sich auf der Zukunft Personal Hamburg am 25. und 26. März

Wenn man Ebners These vom „organisationalen Boden“ ernst nimmt, dann lohnt sich ein Blick ins Programm der Zukunft Personal Nord in Hamburg am 25. und 26. März 2026 wie in ein Labor: Die Session „Scaling Authenticity bei Beiersdorf: Corporate Influencing von lokaler Relevanz zur globalen Wirkung“ (25.03., 10:00–10:30, Employer Branding Stage) verspricht genau das Kernproblem zu adressieren, an dem Programme oft sterben – die Übersetzung von Pilot-Charme in skalierbare Governance (Rahmen, Training, Community, Krisenmodus) ohne die Stimme zu normieren. Direkt daneben zeigen Formate wie CEWE mit „internem Lobbying & Kick-off“ (25.03., 10:40–11:10), GOLDBECK mit einem mehrstufigen Inhouse-Brand-Ambassador-Programm (25.03., 11:20–11:50) oder HAMBURG WASSER mit dem TikTok-Spannungsfeld „Vertrauen vs. Marke“ (25.03., 12:00–12:30), dass der eigentliche Erfolgsfaktor nicht Content ist, sondern Entscheidungsfähigkeit unter Sichtbarkeit: Wer darf was, wann, wie – und wer schützt wen, wenn es unangenehm wird? Und wenn am 26.03. im „Ask Us Everything“ (15:50–16:30) die Risiken offen auf den Tisch kommen, ist das im besten Sinne Ebners Pointe: Corporate Influencing ist kein Hochglanzprojekt, sondern ein Stresstest für Führung, Kultur und interne Demokratie – und genau deshalb ist es klug, diese Diskussion dort zu führen, wo Employer Branding und Organisationsrealität endlich wieder aufeinandertreffen.

Wir sollten das im Messe-TV-Studio in Hamburg vertiefen 🙂

Siehe dazu auch:

Exkurs: Macht entzaubern – warum Führung ohne Machtverständnis scheitert

Macht ist das Betriebssystem jeder Organisation – und zugleich ihr bestgehütetes Tabu. Genau diese Schieflage adressiert Prof. Carsten C. Schermuly im Kontext seiner Arbeiten zur „Psychologie der Macht“: Nicht Macht an sich sei das Problem, sondern ihre Verdrängung. Wo man nicht offen über Macht spricht, wirkt sie trotzdem – nur eben informell, unreguliert und häufig zulasten von Lernfähigkeit und Innovation.

Organigramme zeigen Positionen – nicht Machthaber

Schermulys Vorschlag einer Machtlandkarte statt eines klassischen Organigramms trifft einen wunden Punkt deutscher Organisationskultur: Wir bilden Positionsmacht penibel ab, übersehen aber systematisch, wer tatsächlich Einfluss hat – durch Netzwerke, Expertise, Kontrolle über Ressourcen, Entscheidungshoheit oder Sanktionsmöglichkeiten. Machtlandkarten sollen diese Cluster „aus der Dunkelheit ins Licht holen“ und damit erstmals diskutierbar machen: Wie ist Macht verteilt – und wie sollte sie verteilt sein, damit die Organisation gut funktioniert?

Das ist mehr als ein Diagnose-Tool. Es ist ein Kulturbruch: Denn wer Macht sichtbar macht, nimmt ihr den Mythos – und zwingt die Organisation, über Fairness, Wirksamkeit und Fehlanreize zu sprechen, statt sie nur zu spüren.

Warum Expertise-Macht erodiert – und Charisma wieder gewinnt

In Schermulys Perspektive verschiebt sich Macht nicht nur innerhalb von Organisationen, sondern auch zwischen Machtformen. Gerade Expertise-Macht – also Einfluss durch Wissen und Kompetenz – gerät unter Druck, wenn Unsicherheit steigt, Faktenlage strittig wird und kommunikative Dominanz (Charisma, moralische Signale, einfache Erzählungen) mehr Wirkung erzielt als belastbare Evidenz. Das ist für Unternehmen deshalb gefährlich, weil es die Anreizstruktur verändert: Wer gut erklärt, gewinnt – nicht zwingend, wer recht hat.

Und in Krisen kippt das System oft in Richtung „starker Mann / starke Hand“: Zentralisierung wird als Effizienz verkauft. Tatsächlich steigt damit aber das Risiko klassischer Informationspathologien: Informationen werden vorgefiltert, unangenehmes Wissen wird nicht produziert oder nicht weitergegeben, Entscheidungen werden schlechter – während die Organisation zugleich passiver wird, weil sie auf „oben“ wartet.

Autoritäre Führung ist kein „harter Kurs“ – sondern ein Innovationskiller

Wenn Macht sich konzentriert, entsteht nicht nur ein moralisches Problem, sondern ein ökonomisches: weniger Initiative, weniger Korrektur, weniger Frühwarnsignale. In Schermulys Argumentation ist das nicht idealistisch, sondern psychologisch und strukturell: Macht kann euphorisieren, abhängig machen und Empathie sowie Impulskontrolle negativ beeinflussen – ein toxischer Cocktail, wenn zugleich die Organisation gelernt hat, lieber zu folgen als zu widersprechen.

Der Witz ist: Viele Firmen reagieren auf Komplexität mit mehr Kontrolle – und erzeugen damit genau jene Trägheit, die sie dann als Rechtfertigung für noch mehr Kontrolle benutzen. Ein selbsterhaltender Machtkreis.

Welche „Gewaltenteilung“ braucht ein Unternehmen?

Schermulys praktische Konsequenz ist unbequem, aber klar: Macht muss reguliert werden – über Regeln und Kultur. Ein Beispiel: Gerade dort, wo Macht am stärksten wirkt – bei Auswahl, Aufstieg, Besetzung von Schlüsselrollen – sind die Verfahren oft am schwächsten. Er plädiert dafür, Machtkompetenz in die Diagnostik zu holen: Wer in Führung kommt, sollte nicht nur fachlich überzeugen, sondern zeigen, dass er/sie Macht verantwortungsvoll handhaben kann.

Das ist im Kern eine Governance-Forderung: weniger Habitus- und Netzwerk-Lotterie, mehr systematische Auswahl; weniger „wer passt ins Bild“, mehr „wer schützt die Organisation vor den Nebenwirkungen konzentrierter Macht“.

Machtverzicht als Status – nicht als Makel

Der vielleicht modernste Gedanke ist der zum Machtverzicht: Organisationen belohnen Machtbesitz, aber kaum je Machtabgabe. Wer Verantwortung teilt, Entscheidungen dezentralisiert oder Transparenz erhöht, verliert oft kurzfristig Status – obwohl genau das langfristig Resilienz erzeugt. Schermuly argumentiert daher für eine Kultur, die Machtteilung und Empowerment sichtbar wertschätzt – weil sie Innovation, Gesundheit und Leistungsfähigkeit stützen können.

Brücke zum Corporate Influencing

Übertragen auf Corporate Influencing wird der Exkurs plötzlich sehr konkret: Ein Corporate-Influencer-Programm ist nicht nur Kommunikation, sondern Machtverschiebung durch Sichtbarkeit. Es stärkt Netzwerk-Macht, potenziell auch Expertise-Macht – und kratzt an Positionsmacht, weil die Deutungshoheit nicht mehr ausschließlich „oben“ liegt. Wer diese Machtlogik nicht versteht, wird im Schlechtwetter reflexhaft auf Kontrolle umstellen: Freigaben, Monitoring, Loyalitätsprüfungen. Und genau dann scheitert das Programm „an der Organisation“ – nicht an den Menschen.