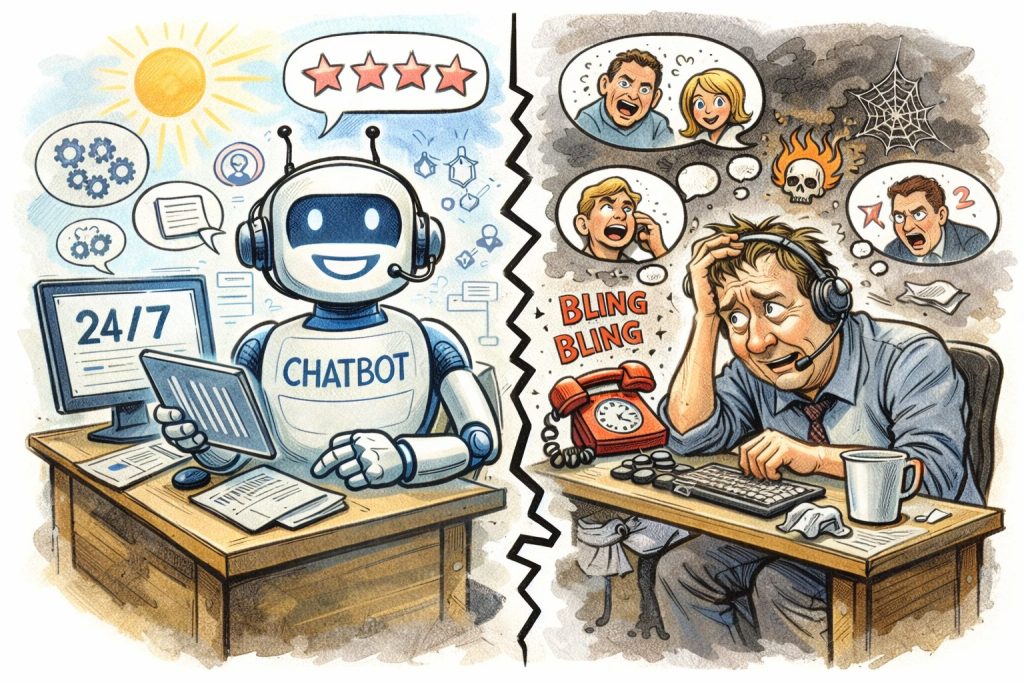

Der Kundenservice ist die Stelle, an der moderne Unternehmen ihre eigene Komplexität spüren – und sie dem Kunden weiterreichen. Wer dort anruft, landet oft in einem System, das so tut, als sei jeder Kontakt der erste: Warteschleifen, Weiterleitungen, standardisierte Rückfragen, ein Gespräch, das sich selbst vergisst. Die berühmte „Kundennähe“ schrumpft auf ein Ritual aus Wiederholung und Zeitverlust. Service wird nicht zur Lösung, sondern zur Prüfung: Wer dranbleibt, gewinnt.

2017 wurde auf der re:publica in Berlin genau gegen dieses Ritual eine radikale Abkürzung vorgeschlagen. Christian Bartels stellte die Frage, die im Kern keine Technikfrage ist, sondern eine Organisationskritik: Wenn Service daran scheitert, dass niemand sich erinnert, niemand zuständig ist und niemand erreichbar – warum sollte dann eine Maschine nicht besser sein? Nicht, weil sie klüger wäre. Sondern, weil sie nicht vergisst, nicht schläft, nicht ausweicht. Der Bot als Gegenmodell: ein Gedächtnis mit Schnittstellen.

Die Hotline als Symptom

Schon damals fiel ein Wort, das hängen bleibt, weil es nicht technisch klingt, sondern medizinisch: das „Alzheimer-Syndrom“ der Hotline. Gemeint ist dieses erstaunliche Organisationsversagen, das jeder kennt: Man hat die Kundennummer, die Rufnummererkennung, man hat CRM-Systeme, Tickets, Historien – und dennoch erzählt der Kunde seine Geschichte zum fünften Mal, als sei das Unternehmen eine Ansammlung einzelner Amnesien.

In der Diskussion von 2017 wird das Problem nicht moralisch, sondern betriebswirtschaftlich gelesen. Bartels skizziert eine Evolution: vom geskripteten Bot (ELIZA, die berühmte Illusion eines Psychologen) über lernende Systeme, die aus vergangenen Dialogen Muster bilden, bis zur entscheidenden Stufe, die er „integriert“ nennt: Der Bot greift auf CRM und ERP zu, erkennt Zahlungsrückstände, stößt Prozesse an, ändert Verträge. Die Maschine wird nicht zum Plauderer, sondern zum Sachbearbeiter – nur eben ohne Bürozeiten.

Die Pointe war: Das meiste, was im Kundenservice passiert, ist nicht „Beratung“, sondern Verwaltung. Und Verwaltung ist die natürliche Heimat von Automatisierung.

Die Ökonomie der Warteschleife

Man kann über Wartemusik lachen. Aber ökonomisch ist sie eine stille Rechnung: Der Kunde bezahlt mit Zeit, das Unternehmen spart mit Personal. Das ist keine Panne, das ist ein Geschäftsmodell – nur selten offen ausgesprochen. Bartels’ Lieblingsbild war die Vertragsänderung um drei Uhr morgens per Messenger: Der Kunde will sofort, der Anbieter hofft auf Montag. Die Maschine würde diese Hoffnung sabotieren. Service würde plötzlich das tun, was er behauptet: dienen.

Hier berührt die Debatte eine der großen deutschen Selbsttäuschungen: Man spricht gern vom Kunden als König, behandelt ihn aber wie einen Bittsteller im Amtsflur. Und man hält das für Normalität, weil es „schon immer so war“. Der Bot, so die implizite Drohung, wäre nicht einfach effizienter. Er würde das Machtverhältnis neu justieren: weniger Gatekeeping, weniger „Bitte bleiben Sie dran“, mehr sofortige Abwicklung.

Der Sprung, den 2017 kaum jemand einkalkulierte

Bartels sprach 2017 vor allem über Bots als Prozessintelligenz: Klassifikation, Weiterleitung, Zugriff auf Systeme. Das war die Logik der damaligen Zeit. Was dann in den Jahren danach passierte, war ein qualitativer Sprung: Nicht nur die Prozesse wurden automatisierbar, sondern die Sprache selbst wurde zu einer neuen Infrastruktur.

Seit ChatGPT Ende 2022 öffentlich wurde, ist der Bot nicht länger ein „Feature“, sondern eine Gewohnheit. Die Dimensionen sind inzwischen global: Eine OpenAI-Studie, die auf einer großen, datenschutzorientierten Analyse realer Nutzung beruht, spricht für Juli 2025 von 700 Millionen wöchentlichen Nutzern und 18 Milliarden Nachrichten pro Woche – rund zehn Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung.

Das ist mehr als ein Trend. Es ist eine Verschiebung im Erwartungshaushalt: Menschen haben gelernt, dass Sprache sofort antwortet. Nicht morgen. Nicht nach Öffnungszeiten. Jetzt.

Damit wird Kundenservice neu vermessen. Der Maßstab ist nicht mehr „wie schnell hebt jemand ab?“, sondern „warum muss ich überhaupt warten?“

Wenn Effizienz zur Strategie wird

Es gibt einen Moment, an dem eine Technik zur ökonomischen Wahrheit wird: Wenn sie in Quartalszahlen auftaucht. Ein prominentes Beispiel ist Klarna. Das Unternehmen meldete 2024, sein KI-Assistent habe in kurzer Zeit zwei Drittel der Kundenservice-Chats übernommen, 2,3 Millionen Gespräche geführt und Arbeit im Umfang von 700 Vollzeitkräften erledigt; zudem seien Anliegen im Schnitt in unter zwei Minuten gelöst worden.

Man kann darüber streiten, wie man solche Zahlen bewertet: PR, Produktivität, Umstrukturierung, Verdrängung. Aber man kann nicht mehr so tun, als sei es eine Spielerei. Reuters berichtete 2025 sogar, Klarna habe nach einer Phase aggressiver Kostensenkung den Fokus verschoben: weg vom reinen Sparprogramm, hin zu Wachstum und Produktverbesserung – eine Art Eingeständnis, dass Automatisierung allein noch keine gute Organisation macht.

Und die Wirkung reicht bis in Branchen, die bisher glaubten, sie seien „zu menschlich“ für Maschinen. Als Klarna seine KI-Erfolge kommunizierte, geriet die Callcenter-Industrie unter Druck; Teleperformance erlebte deutliche Kursreaktionen, weil plötzlich sichtbar wurde, was vorher nur theoretisch war: Dass der First Level Support, also das Fließband der Standardfälle, maschinell skalierbar ist.

Der Bot ist damit nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Signal: Das Unternehmen zeigt, welche Tätigkeiten es als ersetzbar betrachtet – und welche nicht.

Stimme, Text und das Versprechen der Verfügbarkeit

2017 war ein wichtiger Nebensatz: Die akustische Kommunikation, so hieß es, sei „noch nicht ganz so weit“. Acht Jahre später wirkt dieser Satz wie eine Zeitkapsel. Denn die Stimme ist zurückgekehrt – nicht als stumpfes „Drücken Sie die 3“, sondern als generatives Sprachportal.

Die Deutsche Telekom beschreibt „Frag Magenta Voice“ seit Herbst 2023 als Sprachportal an der Mobilfunk-Hotline, in dem Kunden Anliegen frei formulieren; ausdrücklich ist von generativer KI die Rede.

Und wer bei Lufthansa heute den Chat öffnet, begegnet ausgerechnet einer Assistentin namens „Elisa“ – ein Name, der wie eine ironische Fußnote der Bot-Geschichte wirkt.

Das Entscheidende ist nicht der Name, sondern die neue Normalität: Der Kunde muss nicht mehr „eine App downloaden“, er muss nicht mehr in ein Unternehmensportal hineinlernen. Er bleibt in der Sprache. Und Sprache ist das bequemste Interface, das wir haben – gerade deshalb ist sie so gefährlich für jede Organisation, die von Reibung lebt.

Die dunkle Seite des Gedächtnisses

Aber wer „Gedächtnis“ sagt, muss auch „Fehlbarkeit“ sagen. Die neuen Systeme können flüssig sprechen – und sich dennoch irren. Sie können souverän wirken – und Unsinn produzieren. Im Kundenservice ist das kein akademisches Problem. Eine falsche Auskunft ist nicht nur ein schlechter Service, sondern im Zweifel ein Haftungsfall, ein Reputationsschaden, ein verlorener Kunde.

Deshalb hat sich parallel zur Technologie ein zweiter Rahmen verschoben: das Recht. Die EU setzt mit dem AI Act auf eine stufenweise Anwendung; die Europäische Kommission beschreibt die Umsetzung als progressiv bis 2. August 2027, mit wichtigen Stichtagen (u.a. 2. Februar 2025 für Verbote und „AI literacy“, 2. August 2025 für Pflichten bei General-Purpose-AI, 2. August 2026 für breite Anwendung).

Zentral ist dabei auch die Transparenzlogik: Nutzer sollen – je nach Systemtyp – erkennen können, dass sie mit KI interagieren, nicht mit einem Menschen.

Der Bot bekommt ein Namensschild. Nicht, weil er dann besser antwortet, sondern weil Verantwortlichkeit wieder sichtbar werden soll.

Was der Bot nicht ersetzt – und warum das ökonomisch entscheidend ist

Die spannendste Frage ist heute nicht mehr „Bot oder Mensch?“, sondern: Wo endet Standard, wo beginnt Ausnahme? Denn dort sitzt der ökonomische Hebel. Alles, was häufig vorkommt, lässt sich trainieren, clustern, automatisieren. Alles, was selten ist, bleibt teuer – gerade deshalb ist es reputationsrelevant.

Die Praxis spricht für ein hybrides Modell: KI nimmt die Routine, Menschen behalten die heiklen Fälle. Ein aktueller Bericht beschreibt etwa, dass Unternehmen mit KI im Callcenter zwar Routineanfragen abräumen, aber für sensible Themen (Identitätsdiebstahl, Betrug, komplexe Eskalationen) weiterhin erfahrene Menschen brauchen.

Hier zeigt sich ein Paradox: Je besser der Bot wird, desto „menschlicher“ müssen die verbleibenden Menschen werden – nicht im Sinne von Freundlichkeit, sondern im Sinne von Urteilskraft. Kulanz, Kontext, Verantwortung: Das sind keine Features, sondern Unternehmenskultur in Aktion. Und Kultur lässt sich nicht einfach in ein Ticketsystem schreiben.

Hat Bartels recht behalten?

Ja – aber mit einer entscheidenden Korrektur.

Er hatte recht, weil er den Kundenservice als Kosten- und Gedächtnisproblem beschrieben hat. Er hatte recht, weil er erkannte, dass der First Level Support eine endliche Zahl von Fällen bearbeitet, die maschinell abbildbar sind. Er hatte recht, weil er die Verfügbarkeit als Machtfaktor verstand: Wer immer da ist, setzt den Takt.

Und doch war die Frage „Sind Bots die besseren Kundenberater?“ zu klein. Denn der Bot ist nicht nur ein besserer Berater. Er ist ein Organisationsprinzip. Er zwingt Unternehmen, sich zu entscheiden: Wollen sie wirklich helfen – oder nur verwalten? Wollen sie Erinnerung – oder lieber die bequeme Amnesie, die jeden Kontakt wieder auf Null setzt?

Vielleicht ist das Ergebnis, nüchtern betrachtet, dieses: Bots sind dort besser, wo Unternehmen ohnehin nur Standard wollten. Und sie sind dort entlarvend, wo Unternehmen „Service“ sagten, aber Reibung meinten.

Der Kunde bleibt König – als Metapher. Der Bot aber sitzt längst am Ohr dieses Königs. Und flüstert ihm etwas zu, das in der modernen Ökonomie selten geworden ist: eine sofortige Antwort.