Ein schmales Büchlein, kaum dicker als eine Zigarettenschachtel, wird zum Instrument: nicht zum moralischen Kompass, eher zu einem Satz feiner Schraubendreher für die Selbstführung. Walter Benjamin schreibt auf das Titelblatt – als ironische Gebrauchsanweisung – Brechts eigene Zeile: „Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug“. Das Geschenk (eine Ausgabe des Handorakel in der Übertragung Arthur Schopenhauers, neu herausgegeben von Otto Freiherr von Taube im Insel-Verlag) ist zugleich Trost und Zumutung: Wer politisch „nicht schlau genug“ ist, soll es nun mit Weltklugheit versuchen – aber ohne sich in die bequeme Pose der Besserwisserei zu retten.

Was Bertolt Brecht mit dem Büchlein macht, ist keine Andacht und keine Exegese. Er macht, was er immer macht: Er verwandelt Lesen in Montage. Er streicht an, setzt Zeichen, schreibt Randbemerkungen. Aus 300 Maximen wählt er 26; die Farbstifte wechseln, nicht weil ein System der Farben regierte, sondern weil das Buch mehrfach, hastig, gelegenheitsweise konsultiert wird – „zielgerichtet und rastlos“, wie die Rekonstruktion von Helmuth Lethen und Erdmut Wizisla es beschreibt (erschienen im Brecht-Jahrbuch 23 – drive b:).

Die merkwürdige Aktualität eines barocken Survival-Handbuchs

Warum überhaupt Gracián – ein Jesuit des 17. Jahrhunderts – für einen Dramatiker, der das 20. Jahrhundert als Fabrik aus Krisen, Propaganda und Frontstellungen erlebt? Die Antwort beginnt mit einer „unheimlichen Nachbarschaft“ der Leser. In den Zwanzigern zirkuliert das Handorakel in Zirkeln, die politisch nicht miteinander sprechen, aber mental denselben Kälteschatten teilen: der Dadaist Walter Serner steht neben dem Ernstfall-Theoretiker Carl Schmitt; der Lebensphilosoph Theodor Lessing neben dem Offizier und Autor Ernst Jünger. Das Büchlein wirkt wie eine „leere Matrix“, in die verschiedene Lager ihre Handlungsanweisungen einschreiben können – nicht weil es beliebig wäre, sondern weil es eine Tiefenstruktur freilegt: eine Anthropologie des Risikos, der Konkurrenz, der Blickregime.

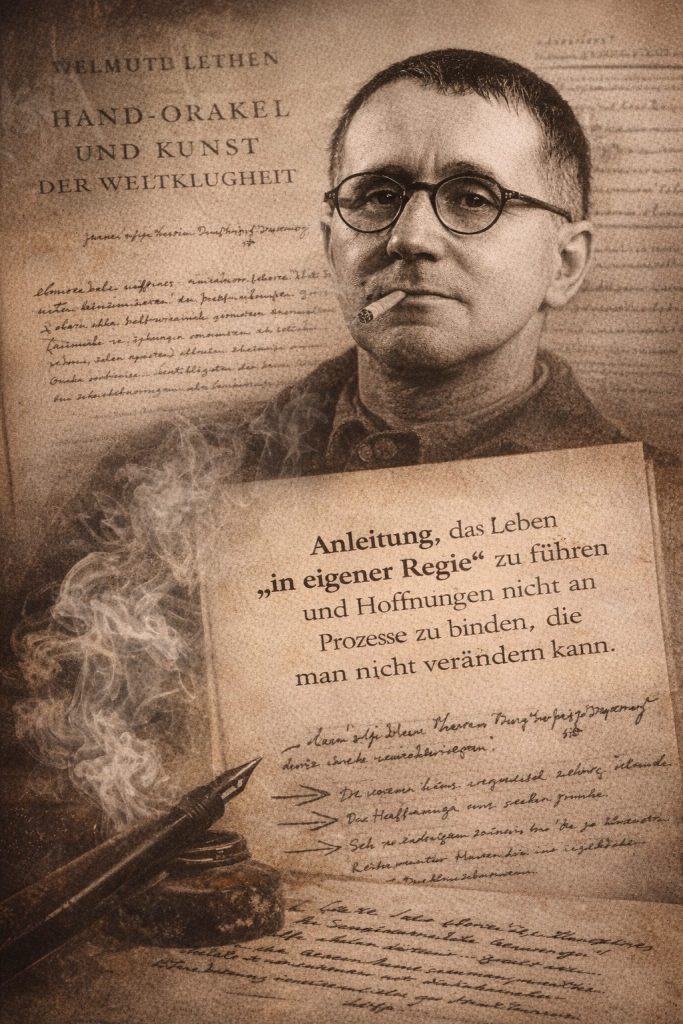

Hier liegt auch der Reizstoff, den Lethen skizziert: die Amoralität als intellektuelle Provokation. Gracián verspricht keine Reinigung, sondern Funktionsfähigkeit. Seine Maximen sind, in Lethens Formel, eine Anleitung, das Leben „in eigener Regie“ zu führen und Hoffnungen nicht an Prozesse zu binden, die man nicht verändern kann. Das klingt stoisch – aber es ist Stoizismus unter Beschuss, Stoizismus als Technik im Gedränge.

Brechts Auswahl: nicht die grellen, die gedämpften Regeln

Entscheidend ist: Brecht unterstreicht gerade nicht bevorzugt die spektakulär zynischen Stellen. Die Rekonstruktion zeigt vielmehr eine Neigung zu defensiven, zeitökonomischen, distanzbildenden Sätzen. Brecht markiert Regeln wie:

- „Über sein Vorhaben in Ungewissheit lassen“ – die Kunst, sich Unergründlichkeit zu verschaffen.

- „Die Hoffnung … nie aber ganz zu befriedigen“ – ein Management des Begehrens, das Spannung konserviert.

- „Sich zu entziehen wissen“ – eine Grammatik des Rückzugs.

- den Satz, der wie ein Trotzgebet gegen die Unterlegenheit wirkt: „Die Zeit und ich nehmen es mit zweien andern auf.“

Diese Auswahl ist kein Zufall. Sie zeigt ein Interesse an Weltklugheit als Regieform: Nicht „so ist die Welt“ (Weltbild), sondern „so hält man sich beweglich“ (Bewegungslehre). Genau hier berühren sich Brechts Dramaturgie und Graciáns Maximen: Brechts Theater ist ein Apparat zur Erzeugung von Spielräumen – nicht zuletzt durch Verzögerung, Unterbrechung, Nicht-Erfüllung.

Dass Brecht auch den paradoxen Satz anstreicht, der zum Leitmotiv wird – „Das Schwierigste beim Gehen ist das Stillestehn“ – ist in diesem Sinn kein hübsches Bonmot, sondern ein Programmsatz. Stillstehen: das heißt, den Reflex zu brechen. Den Lauf der Affekte zu unterbrechen. Den Strom der Ereignisse nicht einfach durch den Körper laufen zu lassen.

Ungewissheit als Machttechnik – und als Theatertechnik

„Über sein Vorhaben in Ungewissheit lassen“ ist bei Gracián eine höfische Taktik: Wer sichtbar plant, macht sich angreifbar; wer sich deutet, wird festgelegt. Im 20. Jahrhundert – Exil, Parteikämpfe, Denunziationsklima, Freund-Feind-Schneisen – bekommt die Regel einen neuen Klang. Die Ungewissheit schützt nicht nur vor Gegnern; sie schützt auch vor den Erwartungen der eigenen Seite. Sie verschafft dem Subjekt einen Spalt, in dem es sich neu positionieren kann.

Brecht, der den didaktischen Zugriff nicht scheut, weiß zugleich um die Gefahr, dass klare Absicht in klare Falle umschlägt: Der Plan bindet. Also wird der Plan bei ihm oft als sichtbar gemachte Konstruktion gezeigt – und dadurch wieder beweglich. Ungewissheit ist dann nicht mehr bloß Geheimhaltung, sondern eine Methode, die Handlung als Handlung zu exponieren: „So könnte es auch anders sein.“

„Kälte“ als Bewachung der Körpergrenzen

Lethens berühmte Diagnose der „Verhaltenslehren der Kälte“ lässt sich wie ein Seitenlicht auf Brechts Gracián-Lektüre werfen: Figuren mit „einfachen Konturen“, ohne seelische Tiefenromantik, gepanzert gegen das aufdringliche Klima der Intimität. In der Rekonstruktion von Lethen/Wizisla wird Graciáns Welt als „Sammelplatz des gefährlichen Lebens“ beschrieben: ein Schauplatz, auf dem es weniger um Moral als um Taktik des Vorstoßes und Rückzugs geht; die einzige „Sünde“ sei, sich gehen zu lassen.

Hier tritt ein Begriff ins Zentrum, den die Autoren ausdrücklich machen: ein „Theater der Scham“. Hans-Thies Lehmann wird herangezogen, um das Blickregime zu benennen: Identität entsteht als Oberfläche im Spiegel der anderen, nicht als Geständnis im Inneren. Das ist philosophisch brisant, weil es Brechts Anti-Psychologismus neu rahmt: Das „Innere“ wird nicht geleugnet, aber es wird als unzuverlässige Ressource behandelt. Verlässlich ist, was sich in Gesten, Haltungen, Bewegungsdiagrammen zeigt.

So wird Gracián – gegen das Missverständnis, er liefere bloße „Anweisungen“ – zu einer Schule der Wachsamkeit: Maximen, die spontane Impulse hemmen, damit man mehr Optionen sieht; paradoxe Bilder, die nicht beschleunigen, sondern abbremsen. Die Autoren sprechen von Meditationen über regelgeleitetes Verhalten, die einen Habitus zwischen Gelassenheit und nervöser Entschiedenheit ausbilden sollen.

Verhalten statt Bekenntnis

Ein weiterer Strang der Rekonstruktion ist fast wissenschaftsphilosophisch: Verhaltenslehren wie die Graciáns entwerfen eine Welt aus Körpern, die sich in wechselnden Figurationen bewegen; mentale Prozesse sind in dieses System eingelassen, Subjektivität erscheint „als Ding unter Dingen“. Hier fällt der Name Karl Bühler – als Marker einer Epoche, die Bewegungen liest wie Signale in einem Aktionsraum.

Brecht hat dafür die Bühne. Der „Gestus“ ist bei ihm nicht Dekoration, sondern Erkenntnismittel: Haltung wird Argument. Und genau deshalb kann Graciáns Klugheitslehre, obwohl höfisch, in eine Moderne der Massengesellschaft übersetzt werden: Nicht der Hof ist entscheidend, sondern das Grundmuster – ein sozialer Raum unter agonaler Spannung, in dem jeder Ausdruck als verwertbares Zeichen gelesen wird.

Die Maske, die Hoffnung, die Pause

Gracián rät, Hoffnung zu erhalten, ohne sie zu erfüllen. Brecht macht daraus – ästhetisch – eine Ethik der Unterbrechung. Die Pause ist nicht Leerlauf, sondern Prüfstein: Wer im Lauf nicht stillstehen kann, wird zum Medium fremder Bewegungen. Das Stillstehen ist schwer, weil es gegen die Suggestion arbeitet, dass „es jetzt weitergehen muss“. Brechts Theater insistiert auf genau dieser Schwierigkeit: Es stellt Stillstand her, damit Denken möglich wird.

Die Maske gehört dazu. Sie ist nicht (nur) Verstellung, sondern eine Grenze, ein Mittel gegen Vereinnahmung. In der Rekonstruktion wird die Maske als Technik der Entschämung beschrieben, mit Verweis auf Leon Wurmser: Wer bloßgestellt ist, verwandelt sich durch die Maske in einen Darsteller, der nicht schwach gesehen werden will. Brechts Figuren wissen das – und Brechts Theater zeigt den Preis: Was schützt, isoliert; was distanziert, kann versteinern.

Späte Notiz: Das Unheimliche im Heim

Am Ende steht bei Brecht – so überliefern es Lethen/Wizisla – eine Notiz aus den 1950er Jahren, die wie eine Gegenfolie zur Weltklugheit wirkt: Das Unheimliche liegt nicht „jenseits“ der Welt; es steckt im Betrieb, im Haus, in der Familie – nur unterdrückt, jederzeit bereit hervorzutreten. Der Park ist nur als bezwungener Urwald denkbar; hört der Zwang auf, kehrt der Urwald zurück.

Das ist der Moment, in dem Brechts Gracián-Lektüre eine dialektische Wendung nimmt. Weltklugheit bleibt notwendig – aber sie wird nicht mehr als souveräne Meisterschaft gelesen, sondern als Arbeit am Rand des Rückfalls. Die Maske ist nötig, weil der Urwald da ist. Der Abstand ist nötig, weil Nähe nicht unschuldig ist. Und doch bleibt im Text ein Rest Unbehagen: Wer nur klug sein will, verliert vielleicht die Fähigkeit, überrascht zu werden – und ohne Überraschung keine Politik, die diesen Namen verdient.

Brecht als Leser der Klugheit – nicht als Schüler der Amoral

Brecht nimmt Gracián nicht als Zynikerschule, sondern als Handbuch der Selbstbehauptung in einer Welt, die Menschen in Rollen presst. Die 26 Markierungen sind weniger ein Bekenntnis zur Amoral als ein Vokabular der Beweglichkeit: Rückzug, Verzögerung, Unbestimmtheit, Zeitgewinn, Maskenkompetenz. Weltklugheit heißt dann: nicht „recht haben“, sondern nicht festgelegt sein – und gerade dadurch die Möglichkeit offenhalten, anders zu handeln.

Vielleicht ist das Brechts präziseste Verbindungsglied zu Gracián: Der politische Mensch ist selten „schlau genug“. Aber er kann lernen, nicht im Lauf zu verschwinden – indem er stillsteht, lange genug, um den Lauf als Lauf zu erkennen.

Exkurs: Maske, Maskerade und die Kunst der Distanz

Die Maske ist kein Versteck, sondern ein Gerät der Öffentlichkeit. Sie erzeugt nicht Schweigen, sondern Spielraum. In diesem Sinn berührt sich Brechts Gracián-Lektüre mit einer langen europäischen Praxis der Maskerade, die weder bloße Täuschung noch Karnevalsübermut ist, sondern eine Ziviltechnik der Distanz.

Die Commedia dell’Arte liefert das klassische Modell: Harlekin, Brighella, der tölpelhafte Knecht, Colombina, Dottore, Pantalone – ein begrenztes Personal, das sich in unendlichen Variationen bewähren muss. Der Witz entsteht nicht aus Tiefe, sondern aus Situation. Die Maske fixiert den Typus und befreit zugleich: Wer eine Rolle spielt, kann handeln, ohne sich vollständig zu exponieren. Gerade diese Entlastung erklärt die erstaunliche Dauer der Form. Sie ist nicht langweilig, weil sie nicht psychologisiert, sondern operiert – an Konflikten, Blicken, Hierarchien.

Diese Linie führt – mit einem zeitgenössischen Sprung – zu den Überlegungen des leider viel zu früh verstorbenen Publizisten Johannes Wiele. Seine Idee der „venezianischen Inseln der Maskerade“ zielt nicht auf Eskapismus, sondern auf Gleichgewicht. Wo Hierarchien den Austausch blockieren (Unternehmen, Plattformen, politische Arenen), kann die Maske Kräfte neu verteilen. Nicht um Verantwortung abzuschaffen, sondern um sie verhandelbar zu machen.

In Brechts Nähe gewinnt diese Praxis eine ästhetisch-politische Schärfe. Die Maske schützt vor der vorschnellen Herabwürdigung, die jede Absicht sofort nivelliert. Sie erlaubt Unfassbarkeit, die Gracián empfiehlt: Hoffnung offenhalten, ohne sie auszuliefern; Vorhaben in Ungewissheit lassen, um Handlungsspielräume zu bewahren. Maskerade heißt dann: sich der indiskreten Totaldiagnose zu entziehen – jener hausmeisterlichen Moral, die alles sehen, alles bewerten, alles kleinrechnen will. Wer maskiert ist, ist nicht weniger wahr, sondern anders zurechenbar.

Überträgt man dies in die Gegenwart, wird der Nutzen für öffentliche Debatten sichtbar. Virtuelle Masken könnten asymmetrische Machtverhältnisse abflachen: gegen Protokollierung, Profilzwang, Denunziationsökonomien. Die Maske würde hier nicht die Person auslöschen, sondern den Diskurs schützen. Sie schafft eine Zone, in der Argumente zählen dürfen, ohne sofort an Biografien, Karrieren oder digitale Schatten gekoppelt zu werden.

So verstanden, ist Maskerade keine Regression, sondern eine fortgeschrittene Form der Öffentlichkeit. Sie erinnert daran, dass Zivilität nicht aus maximaler Transparenz entsteht, sondern aus gestalteter Distanz. Brecht hätte dem zugestimmt: Wer alles zeigt, verliert die Regie. Wer die Maske beherrscht, gewinnt Zeit – und mit der Zeit die Möglichkeit, anders zu handeln.