Im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 16. Februar hat Robert Obermaier, Professor für Betriebswirtschaftslehre in Passau, in einem Gastbeitrag einen Ton angeschlagen, der in der KI-Debatte dringend gebraucht wird: weniger Heilsversprechen, mehr Kosten-Nutzen-Rechnung. Disruptive Innovationen, so seine These, erhöhten nicht automatisch die Produktivität der Anwender. Ob immer neue Computer die Büroarbeit wirklich produktiver gemacht hätten, sei ebenso fraglich wie die produktive Wirkung „smarter“ Konsumgüter. Bei KI komme das Risiko hinzu, dass sie professionell wirkende, aber inhaltlich schwache Ergebnisse liefert – „Workslop“ –, der von qualifizierten Beschäftigten erst erkannt und dann mühsam korrigiert werden müsse. Das ist kein Pappkamerad, sondern eine reale Gefahr.

Nur liegt aber die Schwäche des Textes genau dort, wo er am überzeugendsten klingt: in der Pauschalität. Obermaier nutzt plausible Analogien und prominente Paradoxa, um einen Grundverdacht zu stabilisieren – und verwischt dabei die entscheidende betriebswirtschaftliche Trennlinie zwischen Technologie und Nutzung. KI wird so behandelt, als sei ihr Produktivitätswert eine Eigenschaft des Werkzeugs. Tatsächlich ist Produktivität in Wissensarbeit fast immer eine Eigenschaft des Systems, in das ein Werkzeug eingebettet wird.

Workslop ist kein Naturgesetz, sondern ein Qualitätsversagen

„Workslop“ ist weniger ein Argument gegen KI als ein Argument gegen unprofessionelle Einführung. Wer generative Systeme ohne Kontext, ohne Quellenbindung, ohne klare Abnahme- und Haftungslogik, ohne Rollen- und Verantwortlichkeitsmodell in operative Prozesse schiebt, produziert zwangsläufig Reibung. Das Ergebnis ist dann nicht „künstliche Intelligenz“, sondern künstliche Belastung: zusätzliche Prüfaufwände, neue Fehlermodi, diffuse Zuständigkeiten. In der Sprache der Betriebswirtschaft sind das Qualitätskosten und Koordinationskosten – und damit grundsätzlich steuerbar.

Der Punkt ist banal und deshalb so oft übersehen: Nicht die Möglichkeit des Fehlers entscheidet über Produktivität, sondern die Gestaltung des Fehlermanagements. Wer KI als Assistenz in überprüfbaren Workflows einsetzt, senkt Nacharbeit. Wer KI als Outputmaschine ohne Qualitätsregime einsetzt, erntet Nacharbeit. Das ist keine technische, sondern eine organisationale Wahrheit – und sie gilt unabhängig davon, ob das System „KI“ heißt oder „Excel“.

Das Solow-Paradox taugt nicht als Kurzschlussdiagnose

Obermaier stützt seine Skepsis auf das historische Motiv des Solow-Paradoxons: Die Revolution sei überall sichtbar, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken. Das ist als Erinnerung an Mess- und Diffusionsprobleme legitim, als Schlussfolgerung für KI aber zu grob. Produktivitätseffekte moderner Technologien zeigen sich in Unternehmen zuerst dort, wo gemessen und gesteuert wird: in Durchlaufzeiten, Fehlerquoten, Wiederholarbeit, Angebotsgeschwindigkeit, Service-Levels, Time-to-Market, Vorhersage-Qualität. Der Weg in aggregierte Statistiken ist lang, voller Verzögerungen und Verlagerungen – und damit als unmittelbarer Beleg für „kommt nichts an“ ungeeignet.

Obermaier benennt zudem selbst, warum der Kurzschluss nicht funktioniert: Komplementärinvestitionen in Fähigkeiten, Prozesse, Strukturen und Geschäftsmodelle seien notwendig, dauerten und seien riskant. Genau das ist der Kern. Nur folgt daraus nicht, dass Produktivität im Mittel ausbleibt, sondern dass sie reifegradabhängig ist – mit hoher Streuung, wie bei jeder General-Purpose-Technologie. Streuung ist kein Gegenbeweis, sondern der Normalfall.

Empirie statt Bauchgefühl: Was Unternehmen tatsächlich berichten

Dass die Produktivitätsfrage nicht im Konjunktiv stehen bleiben muss, zeigt die Praxisliteratur, die Obermaiers Grundverdacht direkt kontert. Die „Zukunftsmacher“-Studie (Disclaimer: bin Redakteur der Studie), die den KI-Einsatz in Unternehmen als Reality Check untersucht, berichtet über spürbare Effekte: Unternehmen nennen im Durchschnitt eine Produktivitätssteigerung in der Größenordnung von rund 22 Prozent; eine Mehrheit spricht von messbaren Effizienzgewinnen. Man kann diese Werte methodisch diskutieren, und man sollte es auch. Aber wer sie kennt, kann nicht mehr seriös von „ausbleibender Produktivität“ als Grundtendenz sprechen. Die plausiblere Aussage lautet: KI liefert dort messbare Effekte, wo sie in die Wertschöpfung integriert und mit Fähigkeiten, Daten und Governance unterfüttert wird.

Interessant ist dabei, dass dieselben Praxisbefunde Obermaiers Warnung nicht wegwischen, sondern sauber einordnen: Ja, es gibt Flops, holprige Starts, falsche Interpretationen und Management-Defizite. Aber genau das zeigt, dass „Workslop“ kein technischer Endzustand ist, sondern das Ergebnis schlechter Einbettung. Der Unterschied zwischen Reibung und Rendite liegt in der Organisationskompetenz.

Warum die alte Forschungslinie für die neue Debatte entscheidend ist

Obermaiers Text wirkt, als beginne das Problem „Qualität im Dialog“ erst mit generativer KI. Tatsächlich existiert eine lange Forschungstradition zu Dialogsystemen, Personalisierung und Benutzermodellen, die genau die Frage bearbeitet, die im Workslop-Verdacht steckt: Wie wird KI-Unterstützung im jeweiligen Kontext passend, verlässlich und hilfreich? Deutschland hat diese Linie früh mitgeprägt; in den achtziger Jahren wurden hier internationale Grundlagen zur Benutzermodellierung in natürlichen Dialogsystemen diskutiert – eine Keimzelle dessen, was heute in der Forschung zu Adaptation und Personalization institutionalisiert ist. Wer Qualität ernst meint, sollte diese Tradition nicht als Randnotiz behandeln, sondern als methodische Antwort auf das Problem, das Obermaier beschreibt.

Denn der eigentliche Produktivitätstreiber ist nicht „mehr Text“, sondern weniger Suchkosten, weniger Missverständnisse, weniger Rückfragen, bessere Entscheidungen – also Passung. Und Passung entsteht aus Kontext, Rollen, Zielen und Feedback, nicht aus Eloquenz.

Das Whitepaper des Think Tanks Innovation: Produktivität als Operating Model

Einen konsequenten Gegenentwurf zur Technikfixierung liefert das Whitepaper des ZP Think Tanks Innovation. Es setzt nicht bei der Anschaffung von Tools an, sondern bei der Neuerfindung von HR und Organisationen im Zeitalter von Mensch-und-KI-Zusammenarbeit. Produktivität wird dort nicht als Nebenprodukt von Automatisierung verstanden, sondern als Ergebnis eines „People Operating Systems“: eines organisationalen Betriebssystems, das Fähigkeiten, Prozesse, Verantwortung und Lernschleifen so orchestriert, dass Technologie überhaupt wirksam werden kann. Gerade weil das Whitepaper die Frage nach dem Betriebssystem stellt, passt es als Replik auf Obermaier: Nicht KI ist produktiv oder unproduktiv – produktiv oder unproduktiv ist die Art, wie Unternehmen Arbeit organisieren, Qualität sichern und Kompetenz aufbauen.

Terminhinweis: Wo die Debatte konkret wird

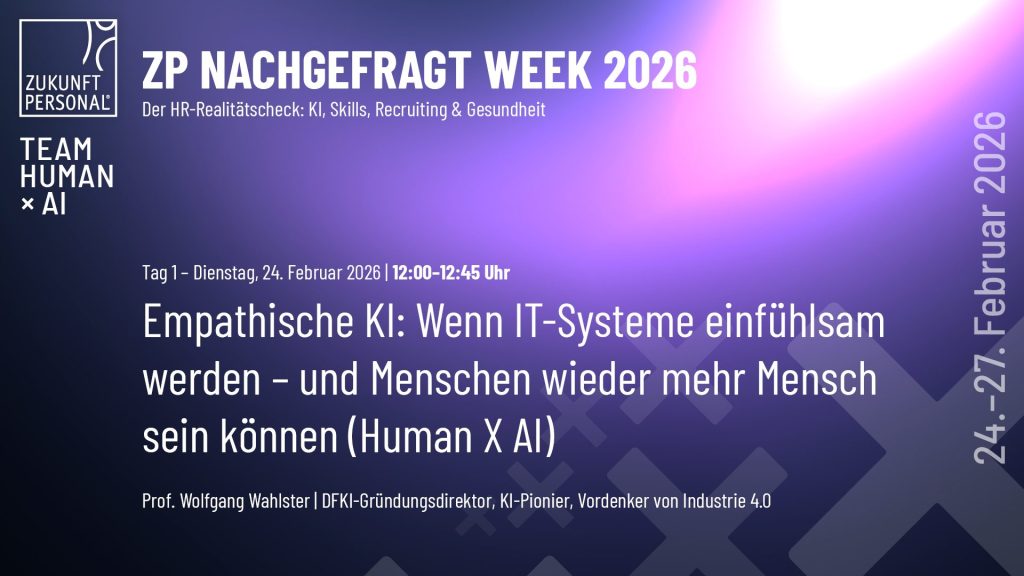

Wer Obermaiers Skepsis nicht als Schlusswort, sondern als Arbeitsauftrag versteht, findet in der ZP Nachgefragt Week vom 24. bis 27. Februar 2026 die passende Fortsetzung.

Am Dienstag, 24. Februar, spricht Prof. Wolfgang Wahlster von 12:00 bis 12:45 Uhr über „Empathische KI“ und die Rolle von Dialogsystemen, Personalisierung und Benutzermodellierung für verlässliche Mensch-KI-Interaktion.

Ebenfalls am Dienstag ordnet Bernhard Steimel von 14:00 bis 14:45 Uhr unter dem Titel „People First – Wie Miele, KUKA & Co. KI in ihre Organisationen bringen“ ein, wie Produktivität in der Praxis entsteht, welche Reifegradeffekte zu erwarten sind und warum die entscheidende Arbeit nicht im Prompt, sondern im Betriebssystem der Organisation liegt.

Man hört, sieht und streamt sich ab Dienstag, den 24. Februar. Über im Multistream von LinkedIn bis Youtube.