Das Schlüsseljahr: 1947, die unscheinbare Explosion

1947: Powell steht zwischen zwei Schreibpausen wie zwischen zwei Luftangriffen. Acht Jahre lang kommt kein neuer Roman, dann noch einmal vier, und trotzdem ist genau dieses Jahr der Schaltpunkt, an dem sich aus dem talentierten Gesellschaftsbeobachter ein Autor mit Langstreckenplan schält. Er hat den Krieg hinter sich, er hat den Apparat von innen gesehen, und London hat ihm – als bitteren Kommentar – gleich noch einen Teil seiner literarischen Existenz weggebombt: Eine deutsche Bombe zerstört die Restauflage von „What’s Become of Waring“. Der Roman verschwindet in Rauch und Statistik; übrig bleibt eine Idee, die sich nicht so leicht verbrennen lässt.

Die Tarnkappe namens Rezension

Andreas Platthaus setzt in seinem FAZ-Beitrag in Bilder und Zeiten genau hier an: bei einem Text, der als Kritik auftritt und als Selbstentwurf arbeitet. Powells „Satire in the Twenties“, 1947 im Times Literary Supplement, ist weniger Besprechung als Positionsbestimmung. Dass das TLS ununterschrieben erscheint, passt: Es ist das perfekte Medium für eine Stimme, die sich Autorität leiht, indem sie auf Person verzichtet. Man urteilt in der Maske – und trifft umso genauer.

Rimbaud: Modernität als Kündigung

Platthaus’ kühnster Griff ist der Name Rimbaud. Nicht als Glanzfolie, sondern als Gebrauchsanweisung. „Absolut modern“ bedeutet hier nicht: Modernität bewundern. Es bedeutet: alles Vorherige kündigen, selbst wenn es gestern noch als Avantgarde galt. Darum trifft Powells Polemik Joyce und Woolf so kalt: nicht weil sie klein wären, sondern weil sie – in Powells strenger Zeitrechnung – bereits zur Vorgeschichte gehören. Der „Psychologismus“ der Moderne, die Innenschau als Selbstzweck, wird zum Verdachtsmoment: zu viel Mikroskop, zu wenig Kalender.

Proust: der unzeitgemäße Zeitgenosse

Und dann die eigentliche Überraschung, die Platthaus glänzend herausarbeitet: Powell findet sein Modell ausgerechnet bei Proust. 1946 liest er die Recherche erneut und schreibt verblüfft, Proust sei „weit lustiger und poetischer“, als er ihn aus Studienzeiten erinnerte. Dieses „lustiger“ ist der Sprengsatz. Proust wird nicht als Kathedrale der Erinnerung rehabilitiert, sondern als Komiker von Rang – und damit als Autor einer Zukunftsliteratur, die nach dem Krieg das Lachen nicht mehr als Schmuck, sondern als Methode braucht.

Platthaus bindet das an Powells eigenen Ausdruck von der „kosmischen Verzweiflung“: Komik als die Form, in der sich ein Weltzustand sagen lässt, dem jedes Pathos verdächtig geworden ist. Proust erscheint so, paradox genug, nicht als Ende, sondern als „breiter Hinweis auf das, was kommen sollte“.

Von Balbec nach England: Langheid in der Normandie

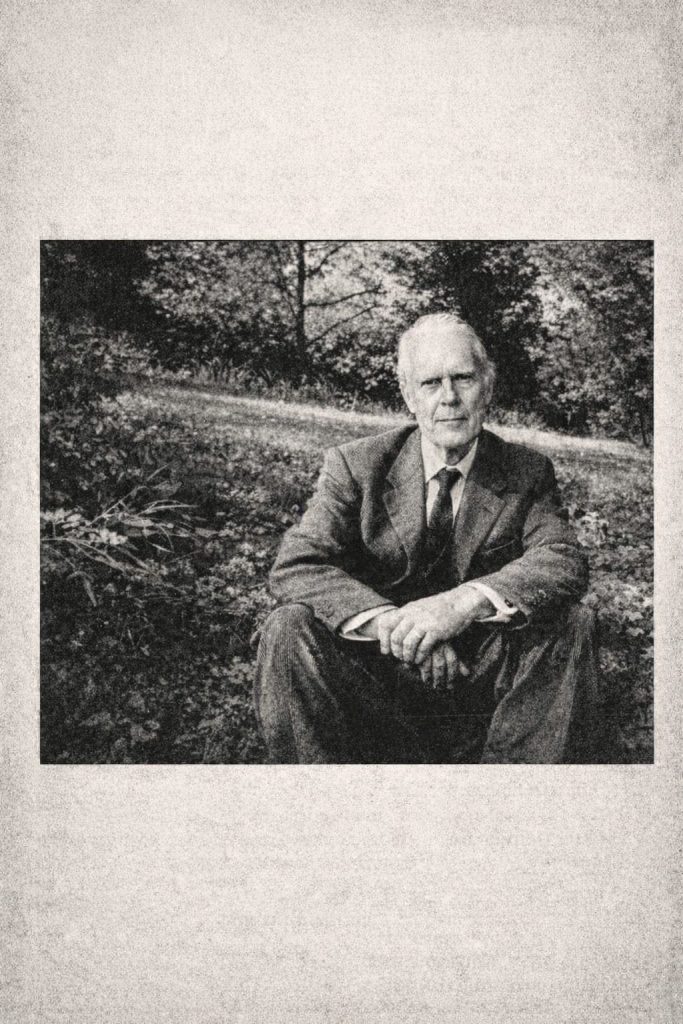

An dieser Stelle passt der Bogen zu Theo Langheids Vortrag bei einer Marcel-Proust-Exkursion in der Normandie. Dort, im proustischen Gelände, führte er die Proustianer nicht in eine Etikette („englischer Proust“), sondern in eine Werkverwandtschaft ein: Powell übernimmt Prousts Blick nach innen, richtet ihn jedoch auf die feinen Nuancen der englischen Gesellschaft. Nicht die großen Wendepunkte, sondern die flüchtigen, unscheinbaren Momente – ein Blick, ein Satz, ein Tonfall – werden zum eigentlichen Material.

Langheid beschrieb Powell als Chronisten der Innenwelten, der Prousts Aufmerksamkeit für das Alltägliche teilt, aber eine eigene Optik entwickelt: lakonischer, ironischer, „told over the dinner table“. Keine Satzlawinen, keine Selbstkommentare – eher die stille Präzision eines Erzählers, der weiß, dass das Entscheidende selten dort geschieht, wo es dramatisch aussieht.

Der „Dance“: Gesellschaft als Zeitmaschine

So wird verständlich, warum 1947 nicht bloß eine biographische Kuriosität ist. Der spätere „Dance to the Music of Time“ – zwölf Bände, vier Movements – ist die konsequente Antwort auf jene Moderne, die Powell als zu kurzatmig empfand. Er baut keinen Momentroman, sondern einen Zeitkörper: England zwischen 1914 und 1971, ein riesiges Personal in wechselnden Konfigurationen, Aufstieg und Absturz, Affären, Eitelkeiten, der langsame Umbau von Klassen und Milieus. Und all das ohne den dicken Kommentar, der die Figuren entmündigt: Die Menschen reden, handeln, irren – der Erzähler notiert.

Siehe auch:

„… told, so to speak, over the dinner table…“ – ein von Powell unglücklich gewähltes Bild – auch weil oft der Zusatz „rather than as recorded history“ nicht zitiert wird. Auch dass Jenkins „merely a vehicle for expressing how people struck and happenings struck him during a period of some sixty years“ sei, finde ich nicht ganz zutreffend. (Introduction, Spurling, Handbook to Anthony Powell’s „Music of Time“ [sic], vii) Übrigens: Jenkins „notiert“ nicht bloß, er kommentiert – sowohl Jenkins (das „erlebende Ich“) als auch das Jenkins („das erzählende Ich“). Ein „pattern“ des Jenkins, auf der Ebene des Erzählten, sind takltlose Bemerkungen, hochmütige, kalt-ironische Bemerkung, von der „Todsünde“ „sloth“ (der „Kälte des Herzens“) geprägte Äußerungen. Jean Duport-Templer zahlt ihm das heim. LG PK

Das Bild vom „dinner table“ ist tatsächlich heikel, gerade wenn man Powells eigenen Zusatz „rather than as recorded history“ unterschlägt. Ohne diesen Nachsatz kippt die Metapher ins Harmlos-Behagliche, fast Plauderhafte. Mit ihm gelesen, zielt sie aber weniger auf Tonfall als auf Methode: nicht Archiv, nicht Chronik, sondern situierte Wahrnehmung, selektiv, perspektivisch, sozial codiert. Unglücklich bleibt das Bild dennoch, weil es die Schärfe unterschätzt, mit der Powell seine Figuren exponiert.

Auch bei Jenkins würde ich dir zustimmen: „merely a vehicle“ greift zu kurz. Jenkins ist kein neutrales Transportmittel, sondern ein Filter – und zwar ein hochgradig aktiver. Dass er kommentiert, ist unbestreitbar, und zwar doppelt: als erlebendes Ich, das affektiv reagiert, und als erzählendes Ich, das diese Reaktionen nachträglich ordnet, glättet oder auch verschärft. Gerade diese zeitliche Differenz ist ja ein Motor des Zyklus.

Dein Hinweis auf ein wiederkehrendes „pattern“ ist besonders wichtig. Jenkins’ taktlose, mitunter hochmütige, oft kalt-ironische Bemerkungen sind keine Ausrutscher, sondern Teil seiner moralischen Physiognomie. Die von dir angesprochene Nähe zur sloth – weniger Trägheit als Kälte des Herzens – erklärt vieles: seine Distanz, seine Zurückhaltung, aber auch seine Blindstellen. Jenkins ist nicht unschuldig, nur weil er selten laut wird.

Dass Figuren wie Jean Duport-Templer ihm das „heimzahlen“, ist daher keine bloße narrative Gerechtigkeit, sondern ein struktureller Gegenzug: Powell lässt den Erzähler nicht ungeschoren davonkommen. Gerade darin liegt für mich die Raffinesse des Zyklus – und ein weiterer Grund, warum das Bild vom bloß „notierenden“ Jenkins zu glatt ist.