Gemachter Beifall

Man kann eine Demokratie nicht nur stürzen – man kann sie auch überschallen. Dorothy Thompson, die amerikanische Reporterin mit dem untrüglichen Sinn für politische Akustik, beschreibt einen Moment, der wie eine Randnotiz wirkt und doch das Ganze enthält: Applaus, verstärkt durch leere Bierfässer, die mit Absicht über die Galerien gerollt werden. Nicht zufällig. Nicht „spontan“. Sondern als Effekt. Als Technik. Als Ersatz für Überzeugung. Wer verstehen will, wie das Ende einer Republik nicht erst im Gesetzblatt, sondern im Körpergefühl einer Menge beginnt, ist mit diesem Detail besser bedient als mit mancher Theorie.

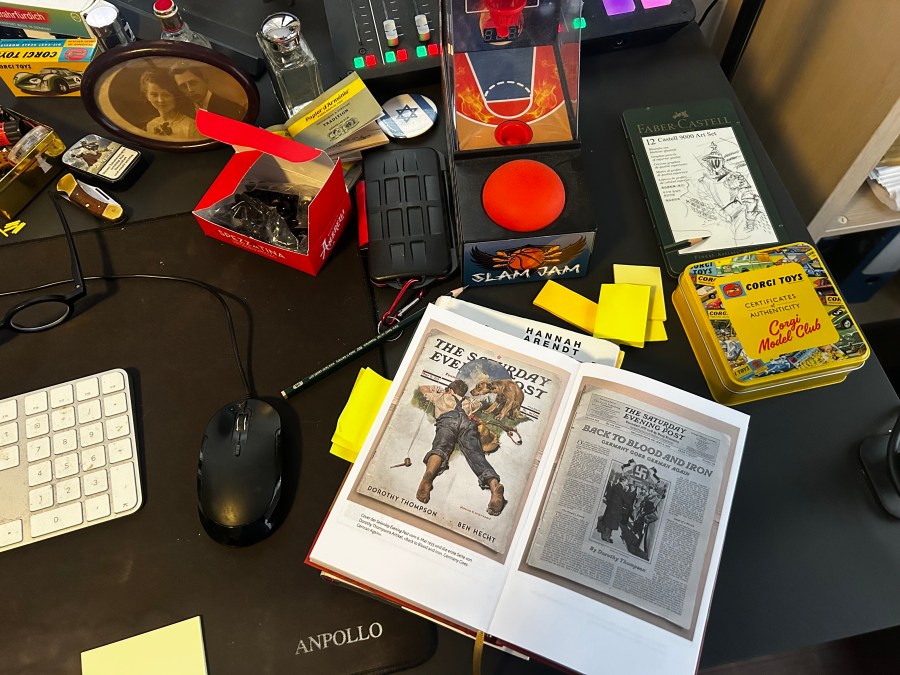

Weimar als Bühne, nicht als Kapitel

„Das Ende der Demokratie“ versammelt erstmals in deutscher Sprache jene Reportagen aus den Jahren 1931 und 1932, die Thompson für den Saturday Evening Post schrieb. Nach dem vielzitierten Porträt „Ich traf Hitler!“ tritt hier die Gesellschaft als Bühne hervor – eine Bühne, auf der nicht nur Redner auftreten, sondern auch Ängste, Kränkungen, Heilsversprechen und eine bereits erstaunlich moderne Kunst der Stimmungsmache.

Der Titel klingt nach großem Schlussakkord, nach dem endgültigen Fall des Vorhangs. Thompson aber ist interessanter: Sie zeigt das Ende als Prozess, als schleichende Gewöhnung an Ausnahmezustände. Nicht der eine Tag, nicht die eine Entscheidung – sondern die Reihe kleiner Verschiebungen, die am Ende den Raum so verändern, dass man die alten Regeln noch kennt, aber nicht mehr glaubt. In ihren Texten ist die Demokratie weniger eine Verfassung als ein Temperament; und dieses Temperament kann kippen.

Die doppelte Krise: Konto und Kopf

Thompson schreibt Reportage, aber sie denkt essayistisch. Sie beobachtet nicht bloß, sie diagnostiziert. Und ihre Diagnose ist doppelt: ökonomisch und psychologisch. Die Massenarbeitslosigkeit, der Absturz, „Pleite“ als Vokabel des Alltags – all das gehört dazu. Doch Thompson interessiert vor allem, was diese Lage mit dem Selbstbild einer Gesellschaft macht: wie Erniedrigung sich in Wut verwandelt, Enttäuschung in Sehnsucht nach Vergangenheit, Angst in Aggression gegen das Fremde.

Der materielle Mangel erzeugt eine seelische Überproduktion: Gerüchte, Verschwörungsfantasien, Feindbilder. Politik wird dann nicht mehr als Aushandlung erlebt, sondern als Erlösung oder Rache. Die Krise frisst sich aus den Fabrikhallen in die Wohnstuben – und von dort in die Wahlkabinen.

Das „bestausgestattete Armenhaus“

Thompson besitzt die seltene Fähigkeit, Widersprüche nicht zu glätten, sondern sie zum Brennglas zu machen. Deutschland erscheint als Land der erstaunlichen Modernität – und gleichzeitig fällt der Satz vom „bestausgestatteten Armenhaus der Welt“. In dieser paradoxen Formel steckt Weimar: Fortschritt als Kulisse, Armut als Alltag, Ordnung als Fassade, Nervosität als Grundton.

Das Moderne wird in der Krise zur eigenen Propaganda. Und technische Rationalität verträgt sich plötzlich mit politischer Irrationalität, als gehörten beide zusammen: hier die perfekt organisierte Infrastruktur, dort der Drang, das Komplizierte zu hassen, weil es kompliziert ist.

Inszenierung als Argument

Thompsons Blick auf die nationalsozialistische Bühne ist scharf, weil er nicht beim Inhalt stehenbleibt, sondern die Form als eigentliche Botschaft erkennt. Fahnen, Chor, Mikrofone, Disziplin im Saal: Das ist nicht Hintergrund, das ist Argument. Thompson beschreibt den Nationalsozialismus als Mischung aus Mythologie, Militarismus, Antisemitismus – und einer Sorte „Sozialismus“, die nicht das Denken, sondern das Ressentiment sozialisiert.

Gerade deshalb greift sie zu grellen Charakterisierungen. Das wirkt manchmal wie Spott, ist aber Methode: Sie entlarvt die Diskrepanz zwischen Führermythos und körperlicher Wirklichkeit, zwischen behaupteter Größe und sichtbarer Kleinheit. Und sie zeigt, wie gefährlich diese Kleinheit ist – weil sie so gut zur politischen Psychologie der Kompensation passt: Das Große wird nicht aus Stärke gewonnen, sondern aus Kränkung, die Macht spielen will. Parallelen zu Putin und Co. kommen mir da in den Sinn.

Europa im Reflex der Abschottung

Bemerkenswert ist, wie wenig Thompson Deutschland als isolierten Sonderfall behandelt. Ihr Europa ist bereits ein Kontinent der Abschottung: Zölle, Autarkiephantasien, die kategorische Abwehr des Fremden – und das psychische Bedürfnis nach Autorität, das sich wie eine kulturelle Müdigkeit ausbreitet.

So entgeht Thompson der bequemen Erzählung, alles sei „damals“ eben einzigartig gewesen. Weimar erscheint nicht als Unfall, sondern als Symptom. Und das Symptom hat Geschwister: überall dort, wo Angst zur Weltdeutung wird und Politik zur Identitätsmaschine.

Die Republik als Ausnahmezustands-Gewohnheit

Die eigentliche Unruhe dieser Texte liegt nicht in der Beschreibung der Radikalen, sondern in der Beobachtung des Normalen, das sich verschiebt. Notverordnungen, die die Demokratie „retten“, indem sie sie außer Kraft setzen; eine Öffentlichkeit, die den Streit nicht mehr aushält und nach Entscheidung schreit; eine Müdigkeit, die sich als Vernunft verkleidet.

Man liest das heute mit dem unangenehmen Vorteil des Wissens. Thompson hatte ihn nicht. Gerade deshalb wirken ihre Reportagen nicht wie rückwärts gerichtete Anklage, sondern wie ein Seismograph: Das Kommende ist noch nicht da, aber der Boden arbeitet.

Brücke zum Mars

Ein besonders starkes Bild liefert Thompson, wenn sie eine deutsch-polnische Versöhnung „so unrealistisch wie eine Brücke zum Mars“ nennt. Das ist nicht Effekt, sondern Konsequenz: Wo Politik nur noch als Revierkampf gedacht wird, werden selbst vernünftige Lösungen zu Science-Fiction.

Und am Ende steht wieder der Applaus – oder genauer: sein Geräusch. Man kann Zustimmung herstellen, ohne sie zu besitzen. Man kann Lärm organisieren, bis er wie Wahrheit klingt. Und irgendwann merkt man nicht mehr, ob man klatscht – oder nur noch mithallt.

Die neue Geräuschkulisse

Wer Dorothy Thompson heute liest, wird nicht deshalb unruhig, weil „sich alles wiederholt“, sondern weil sich Muster wiedererkennen lassen. Nicht die Uniformen kehren zurück, sondern die Mechanik: Eine Demokratie wird selten im Sturm genommen – sie wird mürbe gemacht, bis sie sich selbst für unzumutbar hält. Thompson zeigt, wie der politische Körper nicht nur an Armut, sondern an Kränkung erkrankt: an dem Gefühl, betrogen, übergangen, ausgelacht zu werden. Genau dort beginnt die gefährliche Alchemie: Aus wirtschaftlicher Unsicherheit wird Identitätspolitik, aus Komplexität wird Verdacht, aus Enttäuschung wird das Bedürfnis nach einem, der „aufräumt“.

Der Applaus aus Bierfässern hat heute andere Apparate. Die Pointe bleibt: Zustimmung lässt sich herstellen, ohne sie zu besitzen. Wo Thompson den Sportpalast beschreibt, ließe sich heute von Feeds sprechen, die Erregung belohnen, von Empörungsökonomien, die aus jedem Ereignis eine Prüfung der Zugehörigkeit machen. Die Verstärkungstechnik ist raffinierter geworden: kein Rollgeräusch mehr von oben, sondern ein Summen aus Millionen Bildschirmen. Das Ergebnis kann ähnlich wirken: Politik als Stimmung, nicht als Argument.

Auch die doppelte Krise, die Thompson erkennt, ist auffällig aktuell: materielle Verunsicherung plus psychologische Überhitzung. Inflation, Abstiegsängste, Wohnungsnot, Transformationsdruck – das sind keine Weimarer Zustände, aber sie erzeugen denselben Nährboden für jene Sätze, die nicht informieren, sondern entlasten: „Die da oben“, „die Fremden“, „die Medien“, „die Eliten“. Thompson würde vermutlich sagen: Wer sich erniedrigt fühlt, sucht keine Erklärung, sondern einen Schuldigen – und wer Angst hat, verwechselt Autorität mit Schutz.

Abschottung ist der falsche Weg

Bemerkenswert modern wirkt zudem ihr Blick auf Abschottung. Damals Zölle, Autarkie, nationale Wirtschaftsträume; heute heißen die Reflexe „De-Risking“, „Grenzschutz“, „Industriesouveränität“, „Buy national“. Vieles daran kann vernünftig sein – doch Thompson interessiert die psychische Nebenwirkung: Wenn Abschottung zur Identität wird, wird das Fremde nicht nur zum Risiko, sondern zum Prinzipfeind. Und damit wird Politik erneut zur Frage der Reinheit, nicht der Lösung.

Der wichtigste Unterschied zu Weimar liegt zugleich als Warnschild im Text: Heute sind Institutionen, Rechtsschutz, internationale Verflechtungen und demokratische Routine in vielen Ländern robuster. Aber Robustheit ist kein Naturgesetz. Thompson erinnert daran, wie schnell der Ausnahmezustand zur Gewohnheit werden kann – nicht nur durch Putsch, sondern durch die stille Umdefinition dessen, was „notwendig“ ist. Wer ständig „Eile“ hat, findet Parlamente lästig; wer dauernd „Gefahr“ spürt, hält Freiheit für Luxus. Das ist die moderne Versuchung: nicht der offene Hass auf Demokratie, sondern die Behauptung, sie sei zu langsam für die Gegenwart.

So ist die Lektüre weniger Geschichtsunterricht als ein Gegenwartsdiagnostikum. Thompson liefert kein Orakel, sondern ein Fieberthermometer: Es misst nicht die Temperatur der Ereignisse, sondern die der Seelenlage. Und wenn man nach dem Zuklappen des Buches etwas mitnimmt, dann dies: Das Ende der Demokratie beginnt nicht mit dem Verbot, sondern mit der Erleichterung, die viele empfinden, wenn einer endlich „durchgreift“. Sobald das Klatschen lauter ist als der Gedanke, wird es gefährlich – ganz gleich, ob die Fässer aus Holz sind oder aus Daten.

2026 ist kein Schicksalsjahr – aber ein Prüfjahr: ob wir Politik wieder als Argument begreifen oder weiterhin als Erregung. Sohn@Sohn wünschen Euch einen guten Rutsch. Man hört, sieht und streamt sich wieder in alter Frische im nächsten Jahr.

Pingback: Gewöhnung – Wolf Witte